导读

超快激光技术已广泛应用于精密加工、光学频率计量、天文学观测等领域,在医学领域,超快激光可以用于非侵入性手术;在制造领域,其超高精度的加工能力将助力微纳制造技术的发展;在通信领域,高重复频率的脉冲输出将有助于推动下一代高速通信系统的实现。而自动锁模技术(AML)的引入将极大拓展其应用边界,通过智能控制实现了超快激光器的高效运行,减小对环境扰动的敏感性,使其在工业化应用中更具可靠性与经济性。

近日,中国科学院长春光机所孟浩然与高丹恒老师团队以“Advancements in Ultrafast Photonics: Confluence of Nonlinear Optics and Intelligent Strategies”为题在《Light: Science & Applications》发表综述文章,介绍和讨论了非线性光学特性,分别阐述了主动锁模技术、被动锁模技术、混合锁模技术并对自动锁模技术进行了重点讨论,最后进行总结和展望。哈尔滨理工大学吴卿老师为第一作者,彭刘星为学生一作,长春光机所孟浩然老师与高丹恒老师为论文的共同通讯作者。

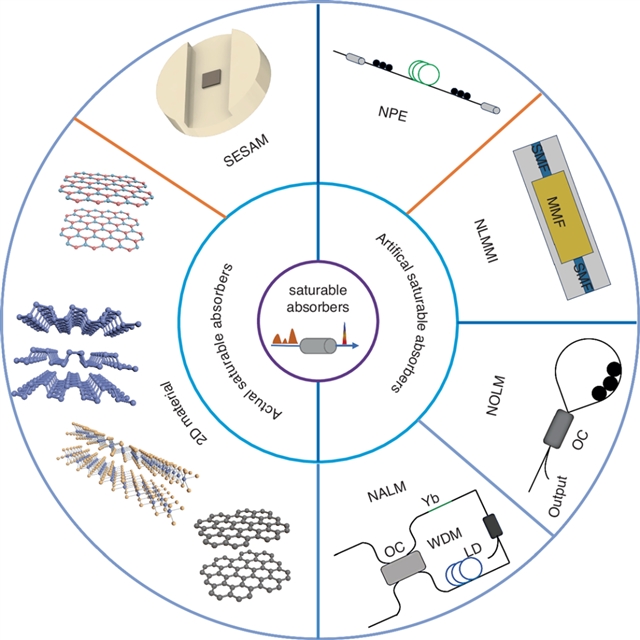

图1. 自动锁模技术的概念图。

一、非线性光学在锁模技术的应用

超快激光器中的非线性光学效应依赖于可饱和吸收体(SAs),它促进了脉冲的强度依赖自调幅。如图2所示,可饱和吸收体分为实际饱和吸收体和人工饱和吸收体两种。前者主要包括石墨烯、黑磷等二维材料和半导体可饱和吸收镜,虽然易于实现但面临着诸如低损伤阈值和性能随时间下降等挑战。后者是利用腔内非线性来模拟可饱和吸收体,包括非线性多模干涉(NLMMI)、非线性偏振演化(NPE)和非线性光环路镜(NOLM)等机制。

影响SA性能的关键参数包括响应时间、调制深度和饱和功率。快速SA可以实现更短的脉冲宽度,而大的调制深度可以稳定锁模。然而,过大的泵浦功率会导致反向饱和吸收(RSA),从而破坏高强度脉冲的传输,使脉冲宽度变宽,影响输出脉冲的稳定性。RSA机制涉及到激发态吸收和双光子吸收,不仅使脉冲宽度变宽,还可能中断锁模状态,限制高功率激光器的脉冲性能,需要创新的设计来减轻这些影响。

图2. 可饱和吸收体的类型。

根据实现方式的不同,锁模技术可分为以下几类:

被动锁模:利用材料的非线性特性实现脉冲调节,无需额外的调制设备,结构简单、易实现,广泛应用于光纤激光器中。然而,被动锁模对环境变化敏感,容易出现状态失稳的情况。

主动锁模:通过在腔内引入调制装置(如声光或电光调制器)或外部光脉冲注入主动调制腔内光波通,利用射频信号在腔内引发周期性振幅或相位调制实现高重复频率的脉冲输出,适用于需要高重复频率脉冲的光通信等场景。

混合锁模:混合锁模将被动锁模技术的超快脉冲生成能力与主动锁模的稳定性相结合,通过引入多种锁模机制实现高重复频率和窄带脉冲输出。尽管混合锁模在性能上具有明显优势,但其腔体设计复杂性较高,不利于实际应用中的全光纤系统。

但传统锁模技术往往依赖手动调节,如使用波片或偏振器,这种方法耗时且需要操作经验,实现锁模耗时较长且重复性差,一旦环境扰动极易失锁且难以恢复,限制了其工业应用。因此,将智能算法应用于锁模技术不仅可以提高系统稳定性,克服环境干扰,降低对人工操作的依赖还可以处理复杂高维参数空间,优化脉冲性能。

二、智能算法在锁模技术中的应用

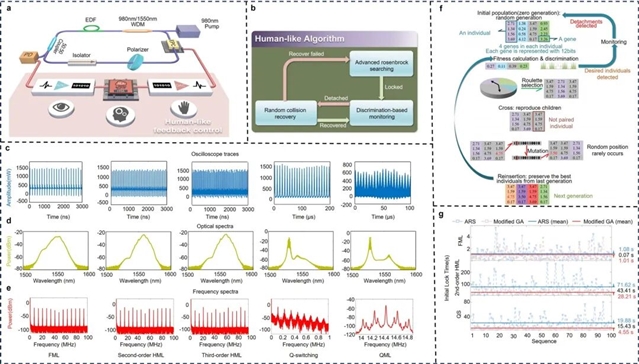

如图3(a)所示,自动锁模技术(AML)集成了实时计算模块、数据采集设备和电子偏振控制器以实现模式锁定过程的自动化。通过采用遗传算法(GA)、深度学习和进化算法等智能算法,动态调整极化状态、泵浦功率等参数,实现并保持稳定的锁模状态,其中闭环反馈机制确保了对脉冲动力学的精确控制,显著减少了锁模启动和恢复所需的时间。通过分析各种锁模状态的时域特征,利用模数转换器(ADC),现场可编程门阵列(FPGA)和数模转换器(DAC)即可搭建实时的反馈系统,进一步提升激光器在开机锁模和失锁恢复的时间性能。其中,ADC负责采集激光器输出波形,DAC负责输出直流信号调节EPC,相当于人为调节锁模过程中的手动调节偏振态,FPGA在锁模过程中的作用主要是对采集到的激光器输出波形进行特征提取和优化分析,通过运行智能算法(如遗传算法或深度学习)判断锁模状态,并动态调整腔内的偏振控制参数。

图3. (a) AML系统实验设置。(b) HLA结构图。(c-e) 从左到右,包括FML、二阶HML、三阶HML、QS和QML,每列描绘示波器走线(上)、光谱(中)和频谱(下)。图源:Optical Society of America。(f) 建议的改进遗传算法示意图。(g) 将改进的遗传算法和自动应答系统的耗时性能进行比较,虚线上的方块表示测量到的初始锁定时间,实线表示平均耗时。

早期的AML技术主要是使用遍历算法,通过逐一搜索所有可能的参数组合,尽地扫描所有可能的偏振状态,以确定最佳的锁模条件找到最佳解决方案。这种方法简单直观,适用于参数较少的系统,但随着参数数量的增加,计算时间呈指数增长,计算效率低下限制了其实时应用的能力。通过模拟自然选择过程遗传变异过程,选用优化算法同时优化多个系统参数,在高维参数空间中获得鲁棒解以实现锁模状态。例如,如图3所示,基于改进GA的系统已经在基于NPE的激光器中展示了稳定的谐波锁模和改进的脉冲能量。相比遍历算法,遗传算法的全局搜索能力更强,可用于调整偏振控制器、电光调制器等组件的参数,优化脉冲能量和稳定性,有效避免局部最优问题。除此之外,上海交通大学义理林教授团队将拟人算法(图3(b))结合纯时域的多状态锁模判决标准应用于锁模系统,该系统开机最快自动锁模时间仅需0.22 s,失锁恢复则仅需14.8 ms,大幅刷新了先前记录。该系统还通过提取不同状态的特征来建立不同的鉴别标准可以自动锁定到如谐波锁模、调Q及调Q锁模等多种状态(见图3(c-e))且可根据需求在多种状态之间来回切换。

近年来,机器学习在AML技术中的应用日益广泛,递归神经网络、强化学习和深度Q-学习等先进技术通过构建神经网络,分析和预测脉冲输出状态,实现快速状态识别、谱优化和自适应控制,大幅提升了AML技术的性能。例如,结合深度强化学习(DRL)技术的控制系统,通过与环境的交互学习优化策略,以实现毫秒级的响应时间和精确的光谱调谐,在不同温度和振动条件下实现稳定的锁模输出,为具有高稳定性和高性能的智能超快激光器铺平了道路。

讨论展望

AML技术为超快激光器开启了新的可能性,实现了高重复率脉冲,改善了环境稳定性,并实现了实时光谱控制。例如,具有时间拉伸色散傅立叶变换(TS-DFT)的集成AML系统提供了对复杂孤子动力学的见解,实现了超快脉冲的精确调制,显著提高了非线性动力学预测、超短脉冲表征、逆向设计和自动控制的效率和精度。随着人工智能技术的不断发展,其在锁模光纤激光器领域的应用前景将更加广阔,有望推动多领域、多产业和多学科的协同发展。未来,随着人工智能与光学技术的深度融合,锁模光纤激光器将在更多领域实现突破,为现代科技的发展注入新的动力。

但尽管研究和应用中取得了显著进展,但仍面临一些挑战。例如,人工智能模型的“黑箱”属性、对大量数据的依赖以及泛化能力有限等问题仍需解决。未来的研究方向包括:优化算法与硬件结合:利用人工智能和硬件加速技术提升系统运行速度和能效。多模态非线性光学技术:探索不同非线性效应的协同作用,开发更高效的锁模机制。提高逆向设计的可解释性:建立系统的锁模光纤激光器逆向设计理论,提升设计过程的透明度和效率。智能控制系统的开发:结合专家经验和数据驱动模型,提高自动控制的适应性和效率。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-024-01732-7

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。