|

|

|

|

|

研究显示:厌氧氨氧化促进地球活性氮平衡的恢复 Engineering |

|

|

论文标题:Planetary Homeostasis of Reactive Nitrogen Through Anaerobic Ammonium Oxidation

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.09.013

微信链接:点击此处阅读微信文章

《Engineering》期刊发表了一篇题为“Planetary Homeostasis of Reactive Nitrogen Through Anaerobic Ammonium Oxidation”(厌氧氨氧化促进地球活性氮平衡的恢复)的综述论文,深入探讨了厌氧氨氧化(anammox)在全球生态系统中的重要作用及其在恢复地球氮平衡方面的潜力。该研究由来自中国科学院生态环境研究中心的祝贵兵研究员、朱永官研究员等多位国际学者共同完成,揭示了厌氧氨氧化在不同生态系统中的分布特征及其在氮循环中的关键作用。

氮是全球陆地和水生生态系统生产力的重要元素,但人类活动尤其是工业合成氨和化肥的过度使用,已使全球氮循环超出了地球系统的安全阈值,导致严重的氮污染和温室气体氧化亚氮(N?O)的大量排放。论文指出,厌氧氨氧化作为一种独特的微生物代谢过程,能够在缺氧或厌氧环境中有效削减铵和N?O,为恢复地球的氮平衡提供了新的思路。

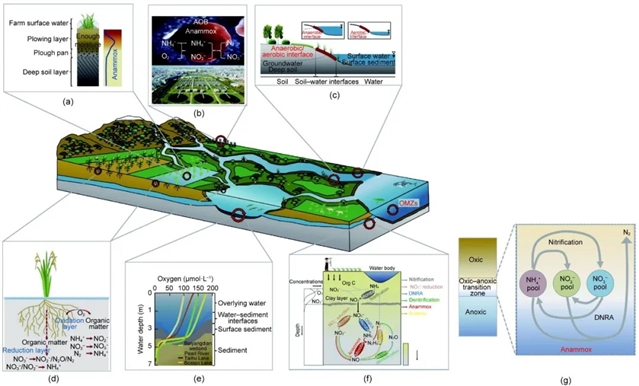

研究发现,厌氧氨氧化热区广泛分布于全球生态系统中的多种好氧-缺氧界面,包括稻田表层土壤、水生植物根际、湿地岸边带、地下水系统中的土壤-地下水交错带、河流和湖泊的水-沉积物界面、分层水体的好氧-缺氧界面以及污水处理厂生物膜和污泥中的微域界面。这些区域由于其特殊的氧化还原特征,为厌氧氨氧化菌提供了理想的生存环境。例如,在稻田表层土壤中,间歇性灌溉和排水形成了复杂的好氧-缺氧界面,厌氧氨氧化速率可达(2.55±0.30)nmol•g-¹•h-¹,显著高于底层土壤。在水生植物根际,根系周围的氧气释放形成了好氧微环境,而根际与基质土壤之间则存在氧化还原梯度,成为厌氧氨氧化菌的适宜生境,其对氮损失的贡献可达31%~41%。

图1 好氧-缺氧界面是不同生态系统中厌氧氨氧化反应的重要热区。第Ⅰ部分包含六个子图(a)~(f):(a)土壤-空气界面(稻田表层土壤),包括稻田土壤剖面中表层与犁底层之间的好氧-缺氧界面;(b)生物膜和污泥中的微区,描述了污水处理厂厌氧氨氧化颗粒污泥中的好氧-缺氧界面;(c)土壤-水界面(岸边带),描述了淡水生态系统中河岸区的好氧-缺氧界面;(d)土壤-根系界面(根际),描述了土壤生态系统中根际的好氧-缺氧界面;(e)水-沉积物界面(河流和湖泊),描述了淡水生态系统中水-沉积物界面处氧气浓度的垂直变化;(f)土壤-地下水交错带(地下水系统),描述了陆地系统中地表水与地下水之间的好氧-缺氧界面。(g)好氧-缺氧界面示意图。该区域内,好氧和厌氧过程相互交叠,硝酸盐异化还原为铵、硝化及硝酸盐还原过程可为厌氧氨氧化提供持续的底物NH4+和NO2-。

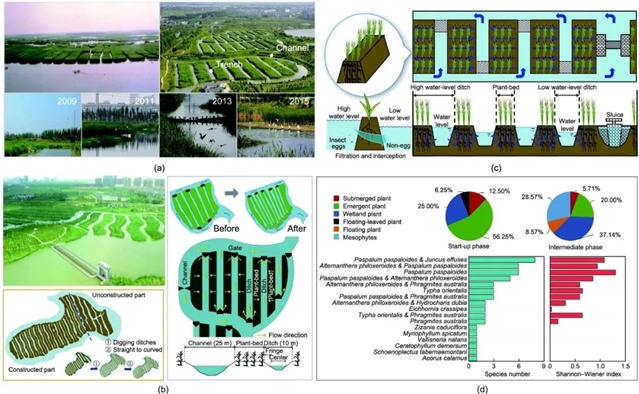

论文进一步探讨了如何通过基于自然的解决方案增强厌氧氨氧化能力。在湿地生态系统中,通过扩大岸边带系统面积、构建植物床 / 沟壕系统以及调节水位变化等方式,可以显著扩大和提高厌氧氨氧化热区的分布和活性。以中国嘉兴石臼漾湿地为例,该湿地通过建立具有众多水陆交界面的植物床 / 沟壕系统,显著扩大了厌氧氨氧化热区的分布,其岸边带的厌氧氨氧化速率可达7~20 nmol•g-¹•h-¹。此外,石臼漾湿地项目还显著提升了生物多样性,自2008年建成以来,湿地中的动植物多样性显著增加,成为多种陆栖动物和水禽的栖息地。

在稻田生态系统中,厌氧氨氧化热区主要存在于间歇性好氧-缺氧土壤层和根际土壤中。通过调节水位变化,可以在不降低土壤肥力的前提下,适度减弱根际层中的厌氧氨氧化热区,从而减少氮肥损失。同时,在溪流中通过控制水位波动,可以增强溪流岸边带的厌氧氨氧化热区效应,去除多余的氨氮,减少N2O排放。

地下水系统中的厌氧氨氧化同样不容忽视。全球含水层中普遍存在厌氧氨氧化作用,其对饱和土壤层中的氮损失贡献可达36.8%~79.5%。通过调节地下水位,可以促进氮去除的途径从反硝化向更环保的厌氧氨氧化转变,从而实现N2O的减排。

图2 厌氧氨氧化热区技术结合植物床/沟壕系统在人工湿地中的应用。(a)白洋淀天然湿地中的植物床/沟壕系统及其在人工湿地中的应用与生态效应。从2009年到2015年,石臼漾人工湿地的水禽多样性逐渐增加。(b)厌氧氨氧化热区与植物床/沟壕系统相结合的人工湿地照片及示意图。(c)人工湿地中的分步进水构造与生态根孔系统。水流由水位差驱动,通过土壤和植物根际以去除蚊卵。(d)从起步阶段到中期阶段,优势植物群落的组成与多样性变化。

文章指出,自工业革命以来,人类活动打破了地球氮循环的平衡,而厌氧氨氧化作为一种能够在厌氧或缺氧条件下利用亚硝态氮或硝态氮将氨氮氧化生成氮气的生物过程,为应对气候变化、生物多样性恢复、水资源有效利用等全球性问题提供了新的视角。通过基于自然的解决方案,如湿地建设、水位调控等,可以有效增强厌氧氨氧化的活性,实现水质净化、温室气体减排、生物多样性提升以及生态系统服务功能的增强。这一研究不仅为全球氮循环的管理提供了科学依据,也为实现可持续发展目标提供了切实可行的自然处理方法。

论文信息:

Guibing Zhu, Bangrui Lan, Shuci Liu, Cameron M. Callbeck, Shanyun Wang, Liping Jiang, Asheesh Kumar Yadav, Jan Vymazal, Mike S.M. Jetten, Ganlin Zhang, Yongguan Zhu. Planetary Homeostasis of Reactive Nitrogen Through Anaerobic Ammonium Oxidation. Engineering, 2024, 38(7): 175-183

开放获取:

https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.09.013

更多内容

微生物怎么 “组队”?天津大学王灿团队揭示工程化生物处理系统的核心规则

侯立安院士、蒋光明教授团队:NiFe-LDH光催化技术有效去除氮氧化物

工业废水处理新发现!宏基因组学揭开高效脱氮密码

西湖大学鞠峰团队构建新型微生物组提升污水处理脱氮除磷效能

Engineering征稿启事:人工智能赋能工程科技

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。