2025年10月21日,西湖大学洪本科团队在Nature Synthesis期刊上发表了题为“Discovery and engineering of the biosynthesis of rotenoids”的研究论文,完整阐明了豆科植物中鱼藤酮类天然产物的生物合成途径。该研究鉴定出一个关键的非典型2ODD氧化酶,该酶负责催化特征性顺式B/C环的形成,并揭示了其独特的氧化还原中性的环化机制。基于上述发现,研究团队在本氏烟草中成功构建了长达15个酶的反应途径,实现了六种鱼藤酮类化合物的从头合成。

西湖大学化学系洪本科博士为论文通讯作者,西湖大学博士生曹文颖和杨杰为论文共同第一作者。

鱼藤酮类化合物主要来源于豆科植物,是农业中不可或缺的天然植物源杀虫剂。它通过抑制昆虫线粒体复合物I的电子传递链,高效杀死害虫,而对人类和哺乳动物则相对安全。鱼藤酮类分子的核心结构包含一个由顺式稠合的四氢色烯并[3,4-b]色烯构成的B/C环系统以及多个手性中心,这使得其化学全合成极具挑战。这类天然产物的生产长期依赖不可持续的植物提取。解析其生物合成途径,是实现可持续制造的必经之路。

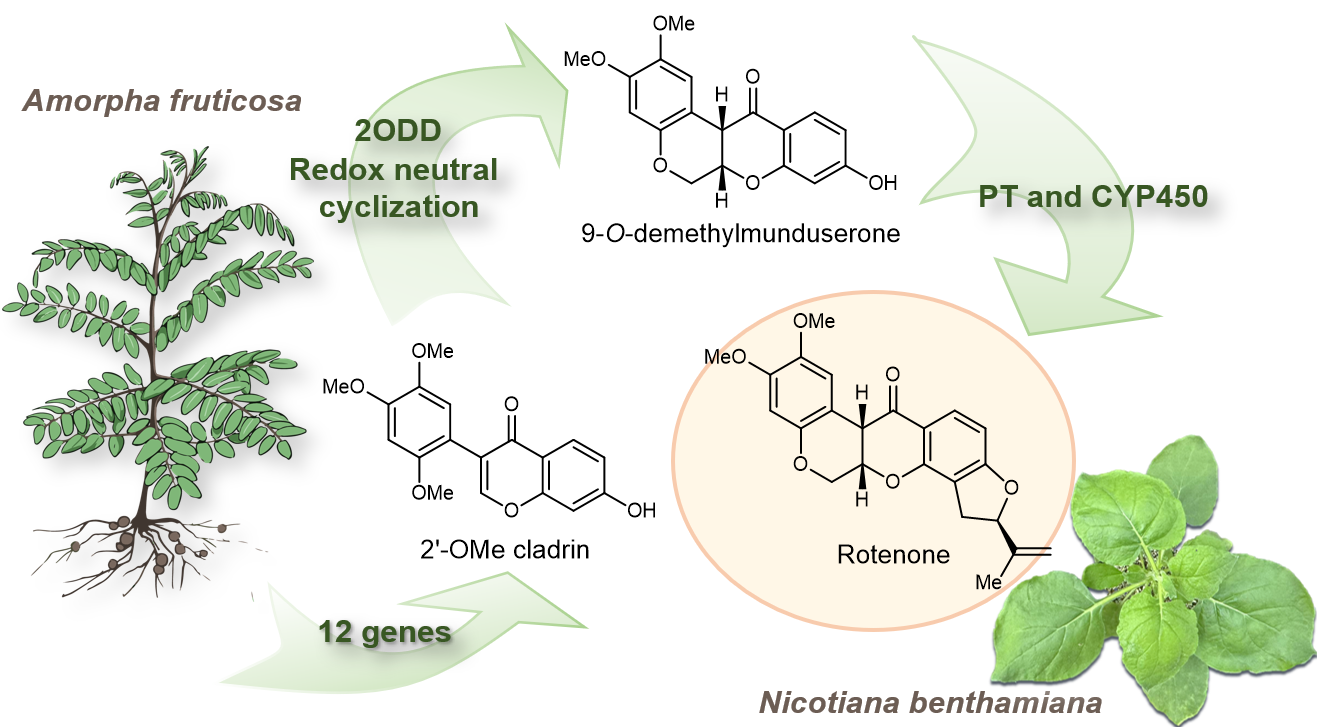

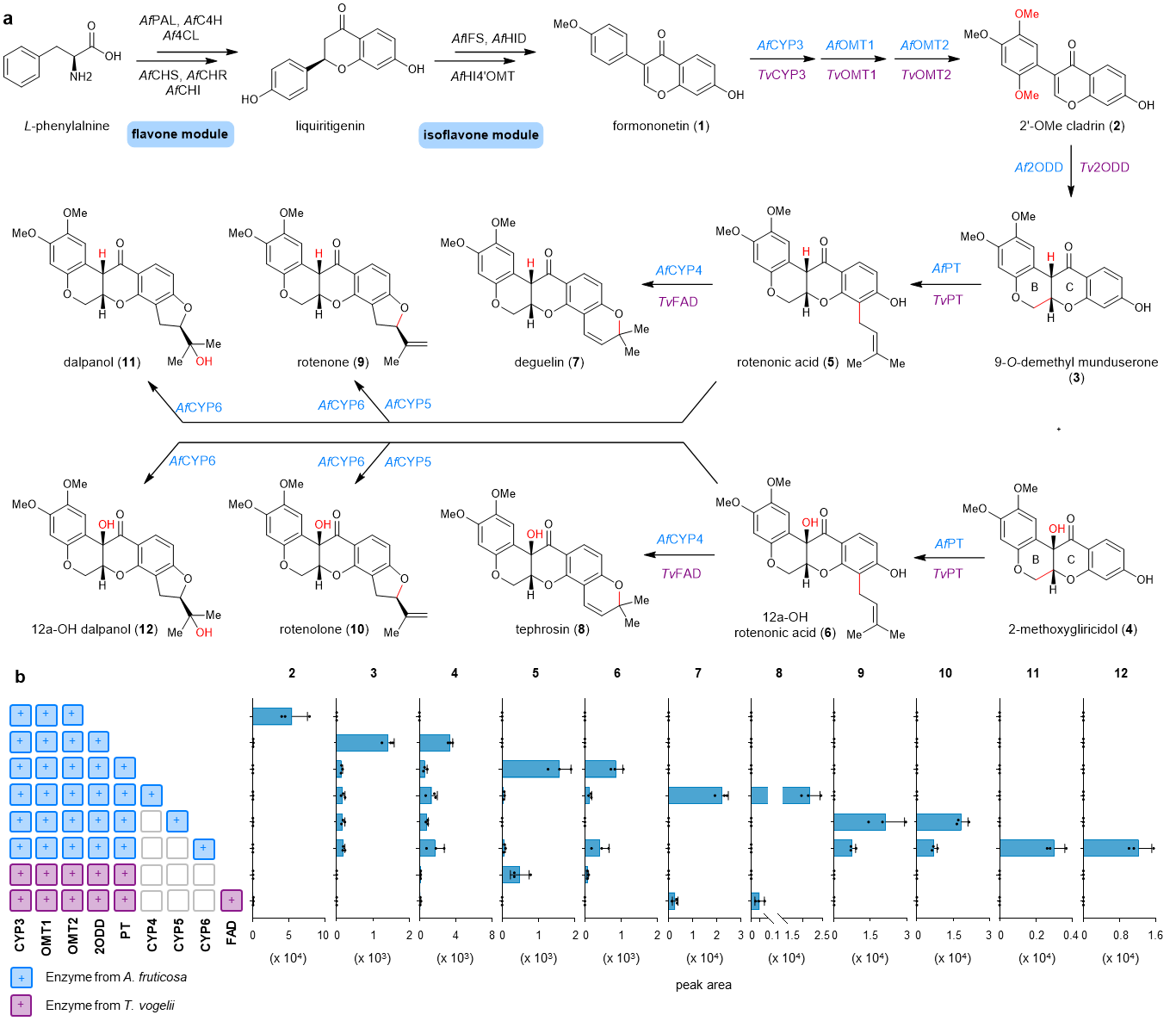

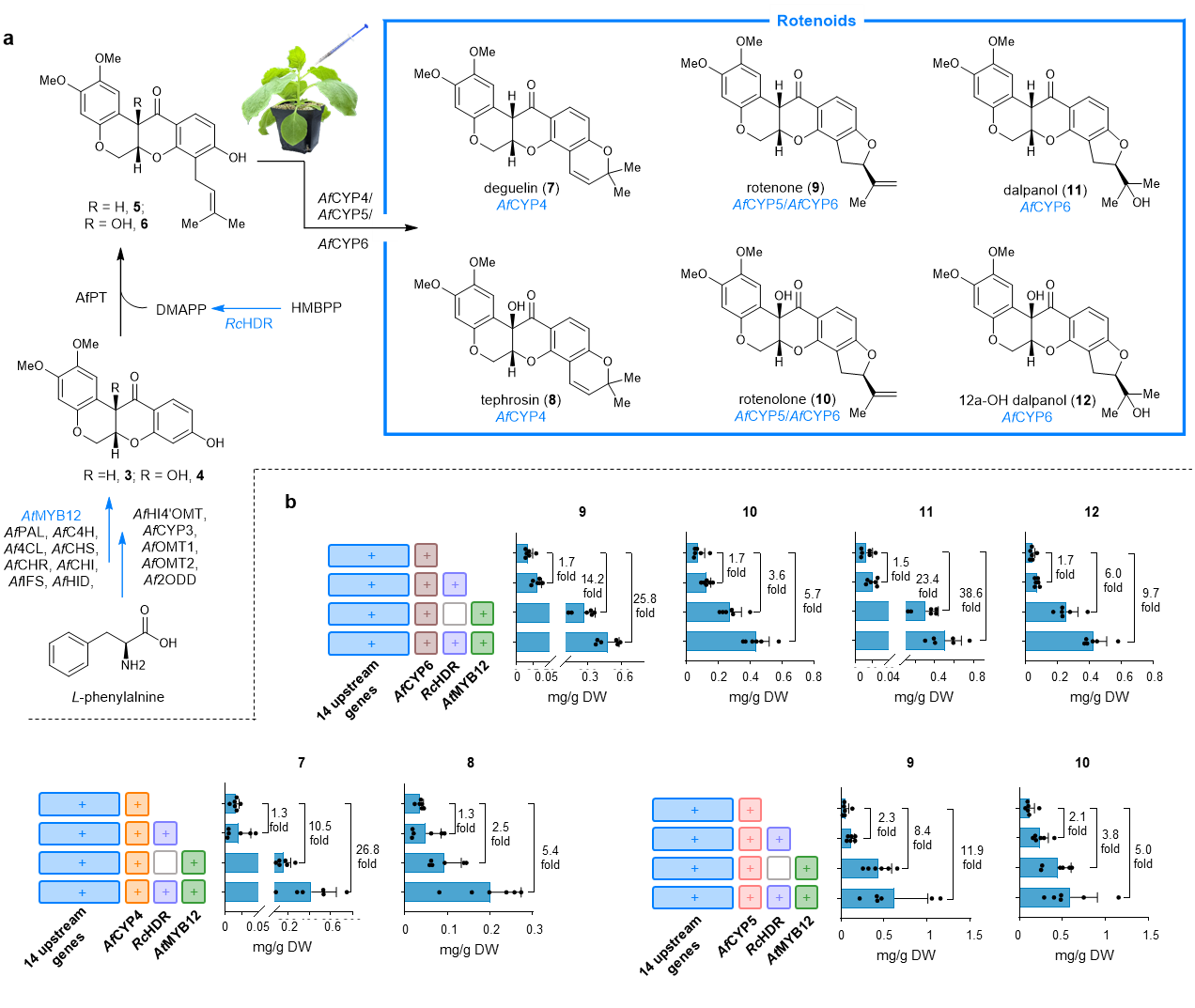

该研究选取紫穗槐(Amorpha fruticosa)和西非灰毛豆(Tephrosia vogelii)为实验对象,通过组织特异性转录组分析与共表达网络,系统筛选并鉴定了负责鱼藤酮类化合物生物合成的关键酶(图1)。

图1:鱼藤酮类化合物的完整生物合成途径。

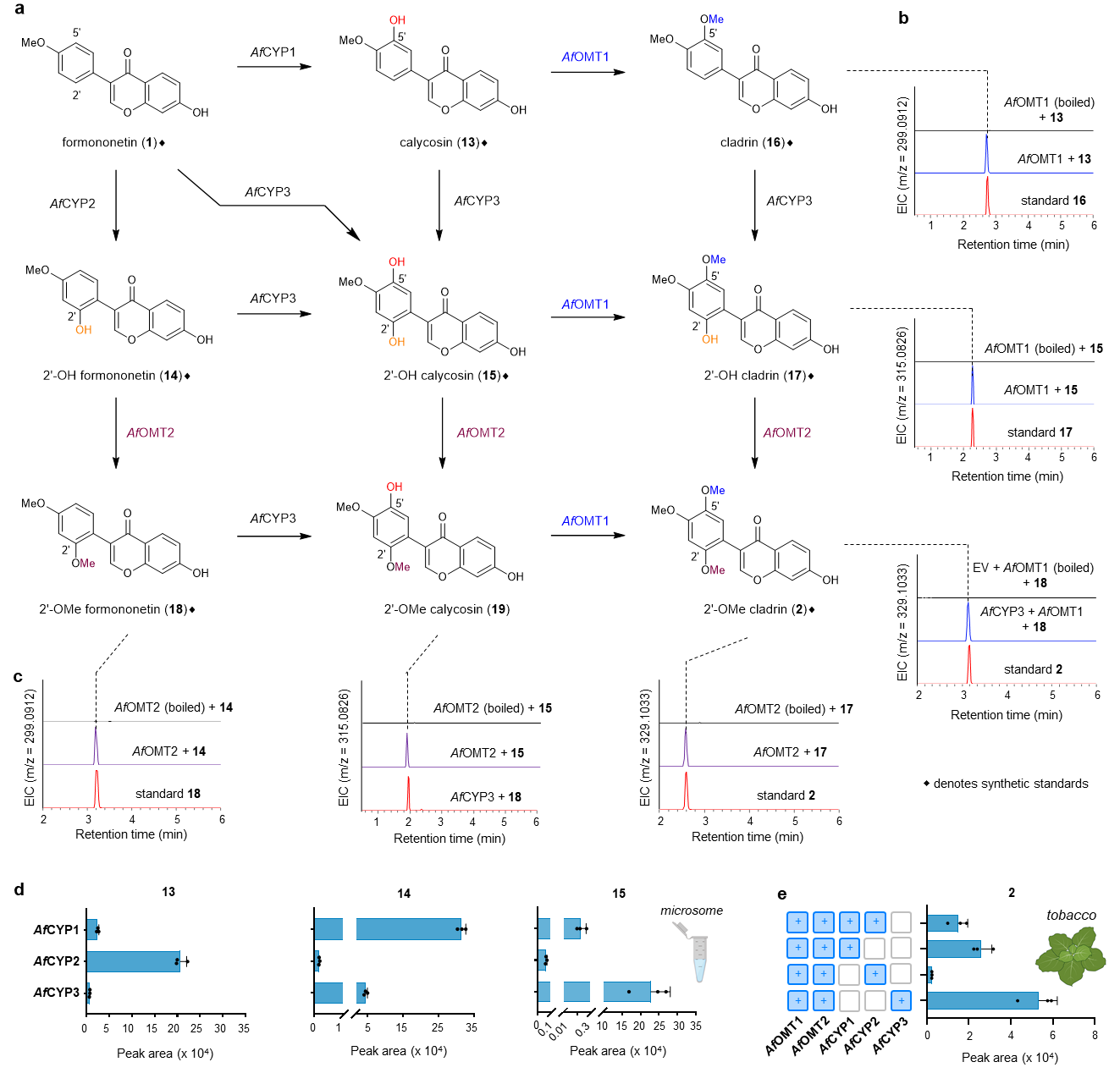

首先,研究人员鉴定并验证了一个高效的“氧化-甲基化”反应网络(图2)。该网络由细胞色素P450酶AfCYP3与两个氧甲基转移酶AfOMT1、AfOMT2协同构成,它们能够将基础的异黄酮骨架——formononetin,逐步转化为一个关键的甲氧基化中间体:2’-OMe cladrin。这一步骤为后续至关重要的环化反应精准地预备了反应位点与化学基团。AfCYP3,AfOMT1以及AfOMT2的底物杂泛性导致鱼藤素生物合成中的羟化/甲基化阶段呈现出网络状特征,这种代谢冗余有利于植物缓冲代谢流波动,能够在极端条件下保证终产物鱼藤素的产生。

图2:氧化-甲基化代谢网络。

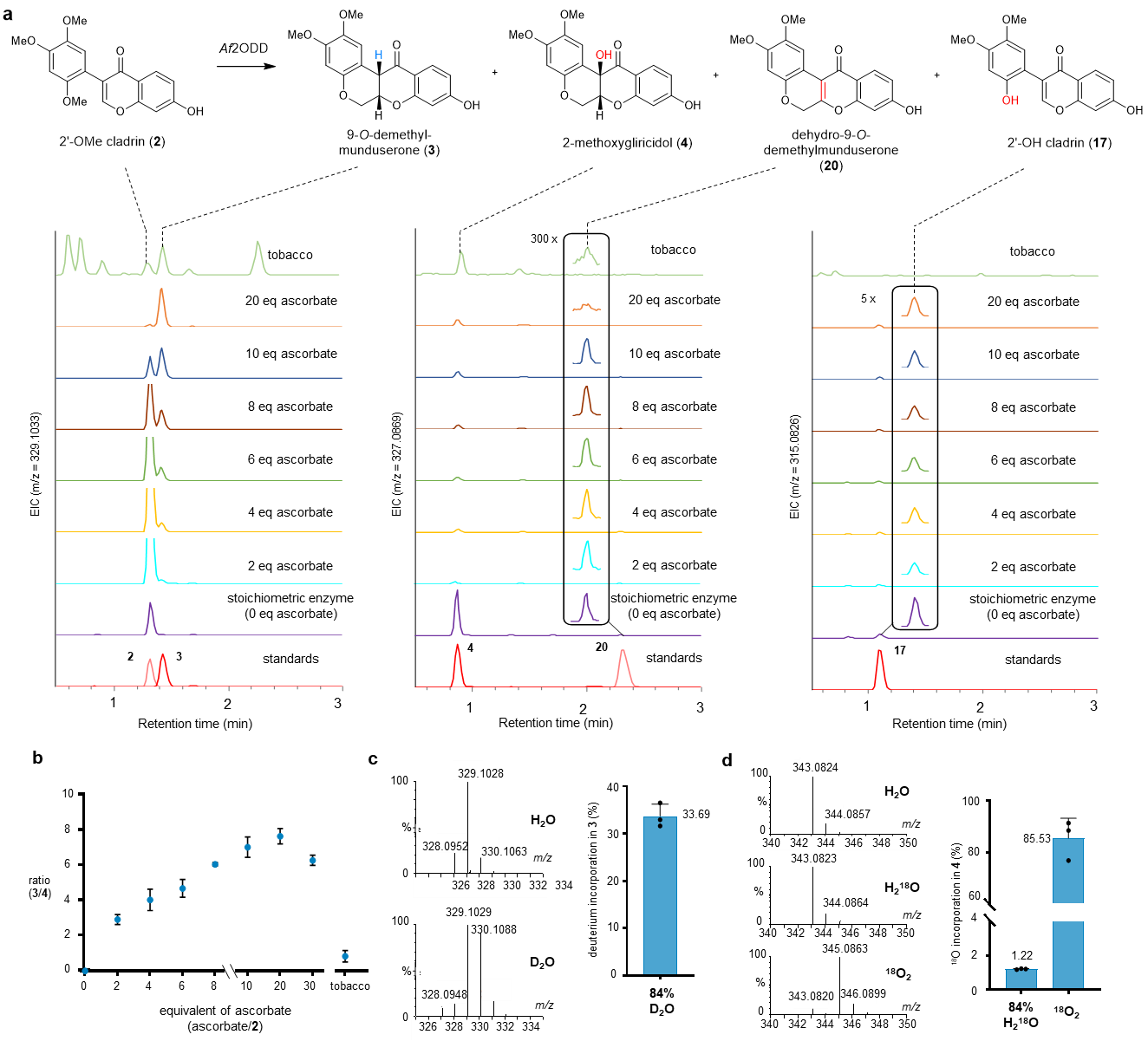

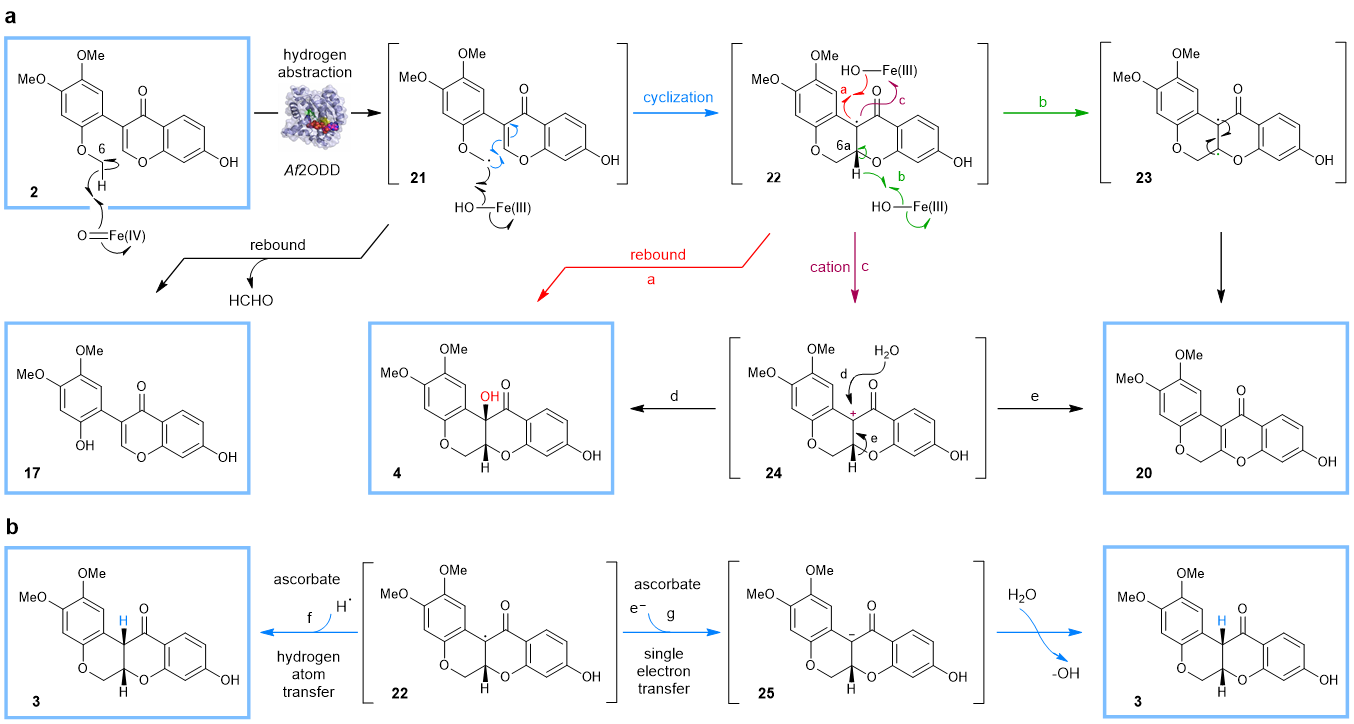

整个研究中最关键的突破,在于发现并阐明了一个催化独特反应的酶:Af2ODD。该酶属于Fe(II)/α-酮戊二酸依赖的双加氧酶超家族,却出人意料地催化了一个“氧化还原中性”的环化反应,成功将2’-OMe cladrin中的甲氧基转化为鱼藤酮标志性的B环结构(图3)。深入的酶学机理研究表明,Af2ODD的催化过程兼具氧化与还原特性。它首先启动经典的氧化步骤生成自由基中间体,但其主催化路径却特异性地依赖抗坏血酸作为还原剂,将该自由基中间体还原,最终形成未被氧化的环化主产物(图4)。这种由单一酶催化的氧化还原中性反应,刷新了人们对2ODD氧化酶家族催化潜力的认知。

图3:Af2ODD催化的氧化还原中性环化。

图4:推测的Af2ODD催化机制。

在揭示了核心B环环化机制的基础上,研究进一步描绘了鱼藤酮结构多样性的生成图谱。在紫穗槐中,三个下游的细胞色素P450酶负责对共有的异戊烯化中间体进行不同的后期氧化修饰,从而分流出deguelin、rotenone和dalpanol等不同产物。尤为有趣的是,在另一物种非洲山毛豆中,一个FAD依赖的氧化酶取代了P450的功能,负责特定产物的合成,揭示了自然界为达成相同生物合成目标所采用的趋同进化策略(图1)。

最终,研究团队整合所有发现,在本氏烟草中成功构建了一条由15个酶组成的完整生物合成途径,无需投喂任何复杂中间体,仅从植物内源的苯丙氨酸出发,即可实现六种鱼藤酮类化合物的从头合成。通过共表达蓖麻来源的HDR酶以增强异戊二烯前体DMAPP的供应,以及拟南芥转录因子AtMYB12以强化苯丙烷类代谢通量,最终使鱼藤酮类化合物的产量最高提升了38.6倍,达到0.2-0.6 mg/g干重,产量超过紫穗槐植物本身(图5)。

图5:烟草中工程化从头合成鱼藤酮类化合物。

综上所述,该研究系统性解析了鱼藤酮类化合物的生物合成蓝图,特别是发现了催化其核心B/C环结构形成的非典型2ODD酶及其新颖的催化机制。该研究为后续通过合成生物学策略在微生物或植物底盘中进行鱼藤酮及其类似物的可持续生产奠定了坚实的酶学基础,为未来设计、优化并可持续生产这类高价值天然产物及其新型类似物铺平了道路。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s44160-025-00907-3