|

|

|

|

|

FDE 论文解读 | 数智时代的心理学教学:人工智能在“知识导向”和“研究导向”教育中的作用 |

|

|

论文标题:Teaching Psychology in Era of Digital Intelligence: The Role of Artificial Intelligence in Knowledge-Oriented and Research-Oriented Education

期刊:Frontiers of Digital Education

作者:Feng Yu, Yijun Zhao, Liying Xu, Kaiping Peng

发表时间:25 Mar 2025

DOI: 10.1007/s44366-025-0043-1

微信链接:点击此处阅读微信文章

在科技浪潮奔涌的当下,数字智能时代强势来袭,人工智能(AI)以前所未有的深度与广度融入社会各个角落。教育领域也深受其影响,面临着全新的机遇与挑战。心理学,作为洞悉人类行为与心理奥秘的社会科学基石,在这一时代变革中,其教育模式的革新显得尤为关键。那么,心理学教育该如何顺势而为,在知识传授与研究能力培养方面实现质的飞跃?

研究论文

武汉大学喻丰教授团队在Frontiers of Digital Education(《数字教育前沿(英文)》)期刊上发表了一篇题为 Teaching Psychology in Era of Digital Intelligence: The Role of Artificial Intelligence in Knowledge-Oriented and Research-Oriented Education 的文章,聚焦数智时代心理学教育,提出将AI融入知识型和研究型教学的创新模式,旨在培养适应时代需求的人才。

图1 指导方针重构

数智时代对传统社会规范产生了冲击,也给心理学教育带来了新的机遇和挑战。一方面,AI重塑了社会对人才的需求模式,要求心理学教育培养出具备数智素养和跨学科能力的复合型人才;另一方面,AI技术使信息获取更加便捷,促使心理学教育从单纯的知识传授向能力培养转变。

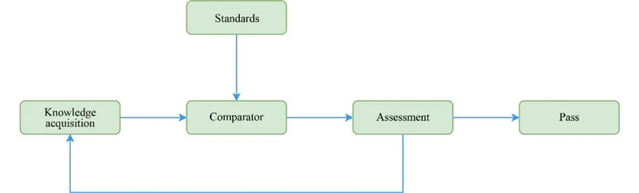

在知识型心理学教育阶段,文章提出“循环模型”。该模型基于Vygotsky的“脚手架”理论和Carver与Scheier的负反馈循环模型构建,将知识型学习过程分为知识获取、比较器、标准、评估和通过五个核心组件。在知识获取环节,AI驱动的数字教学助手打破时空限制,为学生提供便捷的知识服务;设定标准时,AI可依据学生的学习数据制定个性化教学计划;AI还能作为实时交互和动态分析的比较器,精准评估学生学习进度并给予反馈;在评估阶段,AI助力实现学术评价的自动化和精细化,提升评价的准确性和效率。

图2 AI赋能心理教育的循环模型

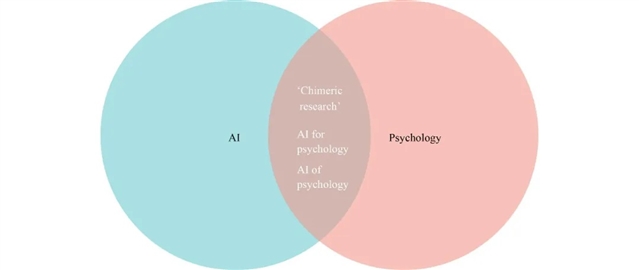

针对研究型心理学教育,文章构建了“嵌合研究”框架。“AI for psychology”侧重于运用AI算法优化传统心理学研究方法,如在文献综述、假设生成、假设检验和结果呈现等环节,AI技术能够提高研究效率、挖掘数据价值。而“AI of psychology”则把AI作为研究对象,利用传统心理学研究范式探索新课题,像社会心理学研究AI对人际交往的影响,临床心理学探讨AI在心理咨询中的应用等。为此,文章建议在心理学课程中融入AI技术教学,培养学生运用AI解决问题的能力,鼓励学生从不同心理学子领域探索AI相关议题。

图3 人工智能心理学的“嵌合研究”框架

论文强调,数智时代的心理学教育急需一场以AI为驱动力的变革。“循环模型”和“嵌合研究”框架为这场变革提供了理论支持和实践指导,有助于培养出既掌握扎实知识,又具备创新研究能力的心理学人才,以适应未来社会的发展。不过,这一教育变革尚处于起步阶段,其成效还需时间和实践的检验。

文章信息

Feng Yu, Yijun Zhao, Liying Xu, Kaiping Peng. Teaching Psychology in Era of Digital Intelligence: The Role of Artificial Intelligence in Knowledge-Oriented and Research-Oriented Education. Frontiers of Digital Education, 2025, 2(1): 4

https://doi.org/10.1007/s44366-025-0043-1

识别二维码,免费获取原文

作者信息

喻丰,现任武汉大学哲学学院心理学系教授、博士生导师,哲学学院副院长(挂职)、心理学系主任,湖北省楚天学者特聘教授、武汉市武汉英才。兼任清华大学应用心理专业硕士导师、清华大学幸福科技实验室(西安)主任;山西师范大学特聘教授、山西省百人计划特聘教授、教育学院硕士生导师;中国家庭文化研究会常务理事,中国婚姻家庭研究会理事,中国心理学会积极心理学专委会副主任兼秘书长(曾任筹委会主任)、文化心理学专委会委员、心理学与社会治理专委会委员;中国社会心理学会理事、人格心理学专委会委员、理论与教学专委会委员;中国中文信息学会社会媒体处理专委会常委;《中国心理学前沿》主编、《心理学报》《心理科学进展》《心理学探新》《心理技术与应用》编委等。其研究方向为道德心理学、科技心理学、积极心理学。主持国家社科基金、国家自然科学基金、国家社科基金重大项目子课题等科研项目20余项,出版专著2部、教材2部,在《中国社会科学》等国内外学术刊物发表SCI/SSCI/CSSCI等同行评议论文140余篇,获教育部高等学校科学研究(人文社会科学)优秀成果二等奖。

赵一骏,武汉大学心理学专业2020级本科生,曾获武汉大学雷军奖学金、于刚·宋晓奖学金、国家奖学金等十余项荣誉称号,曾组织参与孤独症儿童社会融合公益事业并获得第八届“互联网+”全国铜奖,多次参与学生社会实践活动、文体活动并累获校级奖项。

许丽颖,现任武汉大学心理学系副教授、博士生导师,武汉市武汉英才。其于2020年获西安交通大学与香港城市大学双博士学位。兼任山西师范大学教育科学学院硕士生导师。曾任清华大学社会科学学院心理学系博士后、助理研究员;清华大学马克思主义学院长聘轨助理教授、特别研究员、博士生导师。现任中国心理学会积极心理学专业委员会委员兼副秘书长、湖北省心理咨询师协会常务理事、Wellbeing Sciences Review期刊编委。主要研究方向为人工智能心理学、道德心理学、消费与管理心理学、积极心理学。主持国家自然科学基金、中国博士后基金等项目四项,参与国家社科基金重大项目、国家重点研发计划、国家社科基金、国家自然科学基金、教育部人文社科基金等项目十余项,在《中国社会科学(英文版)》《心理学报》《科学通报》等国内外学术刊物发表SCI/SSCI/CSSCI等同行评议论文40余篇,出版译著《美好生活》、主编《中国近代西方心理学文献丛刊》第一辑《心理学总论》。

彭凯平,现任清华大学全球产业研究院院长,清华大学学术委员会委员,国际积极心理联合会(IPPA)以及国际积极教育联盟(IPEN)中国理事,中国国际积极心理学大会执行主席。1983年毕业于北京大学心理学系后留校任教。1997年获得美国密歇根大学心理学博士学位,后任教于美国加州大学伯克利分校心理学系。曾获美国加州大学伯克利分校心理学及东亚研究终身教职,曾任加州大学社会及人格心理学专业主任和美国心理学会科学领导委员会成员等国际职务。2008年5月起受聘清华大学心理学系教授和首任系主任。至今发表450多篇学术期刊论文,在《中国社会科学》、Psychological Review、American Psychologist、Journal of Personality and Social Psychology、Psychological Science、Computers in Human Behavior、Emotion、Applied Psychology: Health and Well-Being 学术期刊有重要成果发表。 论文引用量两万五千余次,自2015年起,连续10年入选爱思唯尔(Elsevier)“中国高被引学者心理学家榜单”。出版图书《心理测验:原理与实践》、New Readings in Cultural Psychology、《跨文化沟通》、《吾心可鉴—澎湃的福流》、《活出心花怒放的人生》、《孩子的品格》、Psychological and Cultural Foundations of East Asian Cognition、《幸福的种子》等中英文著作13部。

推荐阅读

数字教育研究全球十大热点,发布!

聚焦这些话题!2025世界数字教育大会举行10场平行会议

关注!教育数字化成果展亮相2025世界数字教育大会

共同打造世界数字教育新生态!中外嘉宾热议世界数字教育大会→

谁在编写我们的教科书?CCTV-9新片《追光者》即将揭晓!

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。