中国科学院华南植物园研究员任海团队联合中国人民大学生态环境学院副教授孙晓团队,通过系统性研究揭示了城市绿地暴露在城市密度与心理健康关系中的中介效应与调节效应。相关成果近日发表于《景观与城市规划》(Landscape and Urban Planning)。

研究团队供图

研究团队供图

?

论文第一作者、中国科学院华南植物园刘红晓副研究员指出,心理健康已成为全球性公共卫生挑战,占全球威胁生命疾病负担的32%。世界卫生组织数据显示,COVID-19大流行导致全球焦虑症和抑郁症患病率激增25%。城市居民因环境污染、社交隔离、高压力环境及绿色空间匮乏等因素,心理健康风险尤为突出。建成区环境对心理健康的多维度影响机制,已成为城市规划与公共卫生领域的核心议题。

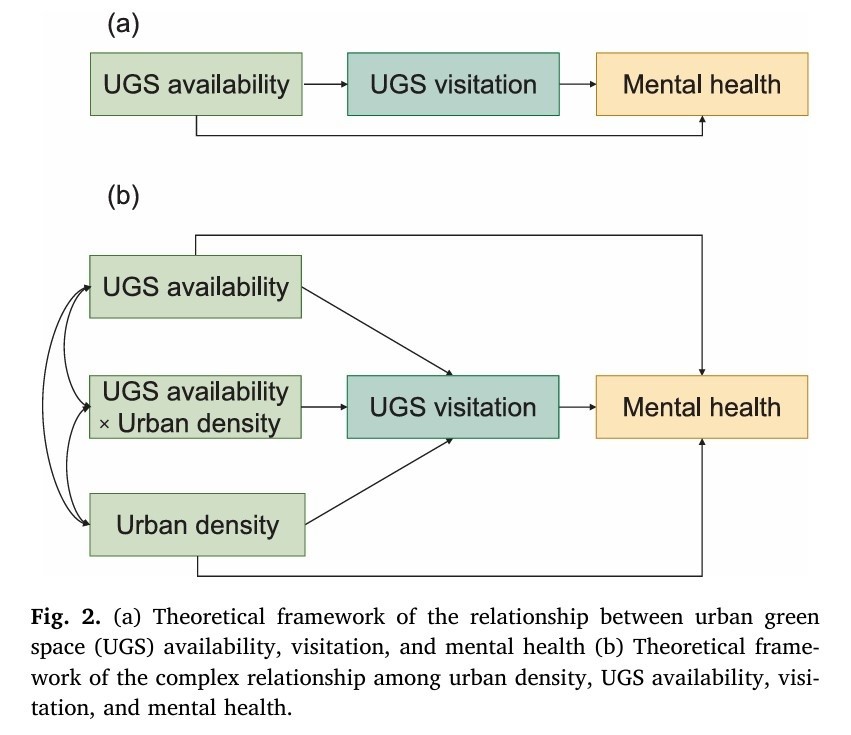

城市密度作为建成区环境的关键指标,其对心理健康的影响存在争议,主要源于两方面局限:一是现有研究多忽视城市密度与心理健康的关联路径及交互作用;二是不同地域背景下影响机制存在显著差异。高密度开发可能通过压缩绿色空间损害心理健康,但也可能因便捷的交通和步行友好环境产生积极效应。然而,城市密度、绿色空间暴露与心理健康的复杂关系尚未形成统一理论框架。

研究团队以中国典型快速城市化地区为案例,基于824份居民问卷调查数据,通过结构方程模型分析发现:城市绿色空间访问频次在“城市密度-心理健康”关系中起中介作用,而绿色空间可用性则发挥调节作用。具体而言,城市密度对抑郁程度、生活满意度和价值感的影响取决于绿色空间可用性水平;访问社区花园、市政公园和滨水绿地可显著降低抑郁风险、提升生活满意度并增强价值感。其中,社区花园与市政公园的协同访问对心理健康的改善效应最为显著,其积极影响甚至超过绿色空间可用性和城市密度的单独作用。

该研究首次揭示了双重作用机制:城市绿色空间访问可有效缓冲高密度开发对心理健康的负面影响,而绿色空间可用性则通过调节作用进一步削弱这种负面影响。这一发现为优化城市绿色空间规划提供了科学依据:通过提升绿色空间可达性和使用频率,可降低高密度城市的心理健康风险;优先发展社区花园和市政公园因其对多项心理健康指标具有综合改善效应。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2025.105497

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。