清晨五点,七月的哈尔滨还沉浸在静谧之中。宋显伟、孟英和同事们已抵达水稻盆栽试验场,俯身仔细查看一株株稻苗的生长状态,判断是否进入孕穗期——这是水稻对低温最敏感的关键阶段,也是他们每年必须精准捕捉的“黄金窗口”。一旦确认,他们便立即将秧苗移入人工气候室,开启为期7天、温差控制在15±0.5℃以内的低温进行冷胁迫处理。时间一到,再迅速转移回盆栽场继续生长。

这样的行为,他们重复了12年。有时极端低温袭来,已长到关键时期的水稻材料一夜报废;有时老鼠半夜啃苗,他们拿着扫帚赶老鼠;赶不走老鼠,他们就买来捕鼠夹,放上烤肉串设下“陷阱”,这样一来还真夹了好几只大老鼠!

没人知道这项研究能不能成功,会不会有发表的一天。在无数个看不见光亮的时日子里,这群人选择坚持。

直到不久前,故事终于迎来结局——他们的研究成果发表在《细胞》杂志。在中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称遗传发育所)曹晓风院士的带领下,该所研究员宋显伟与博士后唐善杰、黑龙江省农业科学院耕作与栽培研究所研究员孟英、中国科学院昆明植物研究所副研究员刘晖等合作,用一场持续12年的“马拉松长跑”,为生物学领域一个悬置了200多年的争论——拉马克学说,在分子学层面提供了首个实证证据,也为作物抗逆改良开辟了新途径。

“从一开始研究到现在,我们一篇文章都没有发,每年都在做投资,大家压力也很大。实验能够成功,得益于所有成员的坚持和努力。”曹晓风在接收《中国科学报》采访时说。

一场科学冒险:挑战两百年的悬案

对曹晓风团队和合作者来说,这项科学实验不啻为一场冒险——他们试图为争论了200多年的“拉马克学说”找到分子层面的直接证据。

拉马克其人,是生于18世纪的一名法国生物学家。他在19世纪初提出了两个著名的生物进化观点:用进废退和获得性遗传。拉马克设想,生物经常使用的器官会逐渐发达,不使用则会退化;且生物在后天环境中获得的适应性性状,有可能传递给后代。最广为人知的例子便是长颈鹿:为吃到高处的树叶,不断伸长脖子,这一后天锻炼出的长脖子,也能遗传给后代。

这一观点看似直观,却被认为与达尔文“基因随机突变+自然选择”的演化论相悖。特别是由于长期缺乏直接的分子证据,拉马克学说逐渐被生物学界边缘化,甚至被不少人视为进化理论史上“美丽的错误”。

直到近年来,表观遗传学研究的兴起让拉马克学说重新引发关注。“DNA序列不变,性状也能改变,这就是表观遗传学的基本内涵。”曹晓风解释道,“在DNA的4种碱基(G、A、T、C)中,胞嘧啶(C)会发生甲基化修饰,形成甲基胞嘧啶。这种甲基化水平的增加或减少,会直接影响基因的表达效率或染色体结构,从而改变生物性状。”

表观遗传学是曹晓风的“老本行”,她从二十世纪九十年代起就在开展相关研究。2012年,她与西北工业大学教授王文的一次对话,直接催生了这项持续十二年的实验。当时,在云南涛源镇一场“863”项目启动会上,研究进化基因组学的王文饶有兴致地说,当地水稻超高产的特性或许与“获得性遗传”有关。曹晓风回应:“这个问题很有趣。但单靠一个案例无法充分证明,如果能证实环境能诱导可稳定遗传的适应性变化,将极具价值。”

两人合计后,曹晓风决定开展一场“水稻南种北移”的耐冷性驯化实验:将不耐冷水稻移通过多代冷胁迫,筛选获得耐冷性的株系,从而探索其在快速环境变化中的适应与遗传的分子机制。

“依靠DNA序列变异实现这种适应,往往非常慢。”曹晓风说,“但表观遗传变异的速率比DNA序列突变快至少1万倍,它不改变基因序列,却能调控性状。”也就是说,若水稻通过表观遗传变异获得耐冷性,并能稳定遗传,就为拉马克学说提供了分子生物学证据。

一年2万个饮料杯里“淘宝”

2013年,实验正式启动。宋显伟、孟英与遗传发育所技术员郭振华等开始在黑龙江省农业科学院的人工气候温室内进行水稻耐冷性状筛选。

“思路很清晰:在孕穗期,对不耐冷的水稻进行冷胁迫驯化,选择每一代耐冷性提高的稻穗,收获、播种、筛选,如此循环往复,直到被驯化成稳定的耐冷材料。”宋显伟说。

但实操却是一场极为繁琐浩大的持久战。每年四月,团队成员和附近的老百姓将种子播入苗床育苗。三十天后,他们把秧苗一棵棵移栽至饮料杯——每年要种两万杯。七月是低温驯化的关键期,他们每天清晨下田“摸穗”,判定进入孕穗期的植株后立即标记后,送入人工气候室进行冷处理。

“那几年真是愁得睡不着。”孟英回忆,“气候室只有四间,多个实验轮候,水稻到了处理关键时期,气候室却地方有限无处安置,急得人掉眼泪。”

温度控制更是极为苛刻:冷处理强度不够,筛不出真正耐冷的水稻;温度过低,会导致“全军覆没”。“有一年极端低温,所有材料都冻死了,一粒种子都没留下。”曹晓风轻描淡写的一句话,研究团队却有着不得不从头再来的无奈。

不止如此,苗期要防病防寒,生长期需严格控制杯中的土肥比例和灌水量,冷处理期间每株秧苗进出气候室的时间都要精确记录……“工作量极大,每年曹老师、宋老师、我们团队以及课题组学生都全员扑上。”孟英告诉《中国科学报》说。

希望出现在2015年,实验进行到第三代时。宋显伟记得,一次低温处理后,一个稻穗冷处理后代的结实率显著提高。“我们把它的种子播下去,发现所有株的耐冷性都提高了。那一刻我们就知道,成了!它获得了可稳定遗传的耐冷性了!”

但真正的挑战才刚刚开始:如何证明这种耐冷性的表型差异,源于表观遗传而非基因序列变化?

“这就像找同卵双胞胎的不同之处——DNA序列完全一样,只能通过多组学分析及表观遗传编辑技术,一点点筛查。” 曹晓风解释。团队随即对“驯化系”(耐冷水稻)与“原始系”(不耐冷水稻)展开全基因组测序、甲基化组、转录组、染色质可及性等多组学的测序,并与擅长生物信息分析的中国科学院昆明植物研究所的副研究员刘晖合作,进行多组学的对比分析。

2018 年,实验进入第六年,团队从近3万个水稻基因中筛选出12个候选基因,并初步锚定了一个基因ACT1。如何证实它,是摆在研究团队的又一难题。此时,正在攻读博士学位的唐善杰接过“接力棒”,通过表观编辑技术层层排查,终于证实ACT1 基因启动子区域的甲基化丢失,是触发耐冷性的“关键开关”。

“我们用CRISPR-dCas9介导的表观编辑技术做了验证:精准去除ACT1基因的甲基化,原本不耐冷的水稻会变成耐冷品种;反之,恢复这个区域的甲基化,耐冷性就会消失。”唐善杰说。

更重要的是,这种由环境诱导、甲基化调控的耐冷性,能稳定遗传至少五代。“这正是拉马克所说的核心——环境诱导的有益性状,可以稳定传递。”宋显伟说。

科研没有捷径

5月28日,这项历时12年的研究发表于《细胞》,迅速引起全球引发进化、表观遗传领域的广泛关注。该刊审稿人评价其“超越传统进化论框架,为适应性进化提供了新范式。”

《现代农业》期刊同一时间邀请进化、表观、逆境三大领域顶级专家进行点评,认为该研究“为理解环境与遗传的互动提供了全新视角”。Nature、JIPB、Molecular Plant、Trends in Plant Science期刊相继发文进行专评。

回顾12年研究路,宋显伟坦言,最初并没有十足把握。“但科研就是这样,一旦有了想法、设计好实验,就要坚持下去。”

事实上,成果发表的过程,同样充满波折。“审稿人曾要求我们做近等基因系实验,但我们的‘驯化系’和‘原始系’DNA 序列完全一样,无法满足这一要求,最初的投稿甚至被直接拒收。” 曹晓风笑着说,“后来我们补做了大量实验,单是解释‘为什么无法做近等基因系’,就和审稿人来回沟通了无数次。”

“基础研究就是这样,要回答悬而未决的问题,必须经得起严苛考验。”曹晓风说。

这项研究不仅为两百年科学争议提供了实证,在农业育种与品种鉴定方面也有用武之地。“通过表观遗传编辑工具可快速产生抗旱、耐寒等性状显著提升的作物新种质。”中国科学院院士、植物逆境研究专家种康评价说。以我国东北稻区为例,该区域属于寒区,冷害频发,黑龙江省已将水稻耐冷性作为稻米新品种审定的重要指标——解析水稻响应低温的分子机制,正是满足国家农业需求的关键。

在品种鉴定方面,曹晓风补充道:“如果两个种子像同卵双胞胎一样拥有相同的DNA序列,今后的品种鉴定,除了DNA序列分析,还需增加表观遗传学鉴定——这对保护育种知识产权、规范育种标准具有重要意义。”

不过,曹晓风表示,表观遗传的不稳定性仍会限制其在长期进化中的作用,这也是后续研究中待进一步解决的问题。

谈及研究成功的关键,曹晓风始终强调跨团队协作的重要性:“黑龙江省农业科学院有精准的控温设备和丰富的田间经验,研究员孟英、姜树坤等科学家常年承担表型鉴定工作;中国科学院昆明植物研究所刘晖利用生物信息技术,从海量数据中挖掘出甲基化变异规律——少了任何一个团队,都走不到今天。”

而在孟英眼中,成功的关键在于“顶层设计+严谨执行”。“曹晓风老师和团队做科研非常认真,他们不急于发文章,就想从根本上解决生产中存在的问题,让农民真正受益。”她说。而唐善杰则觉得“幸运”:“作物自然演化和驯化往往需要上千年、上万年,而我们仅用三代冷处理,就让不耐冷水稻变成耐冷水稻。但这份幸运的背后,是宋老师最初承担任务的勇气,也是团队12年的坚持。”

“科研没有捷径。能为一个悬了200年的学说找到证据,再难也值得。”宋显伟这么说。(本文图片均由受访者提供)

播种育苗。

播种育苗。

?

育苗床的水稻苗。

育苗床的水稻苗。

?

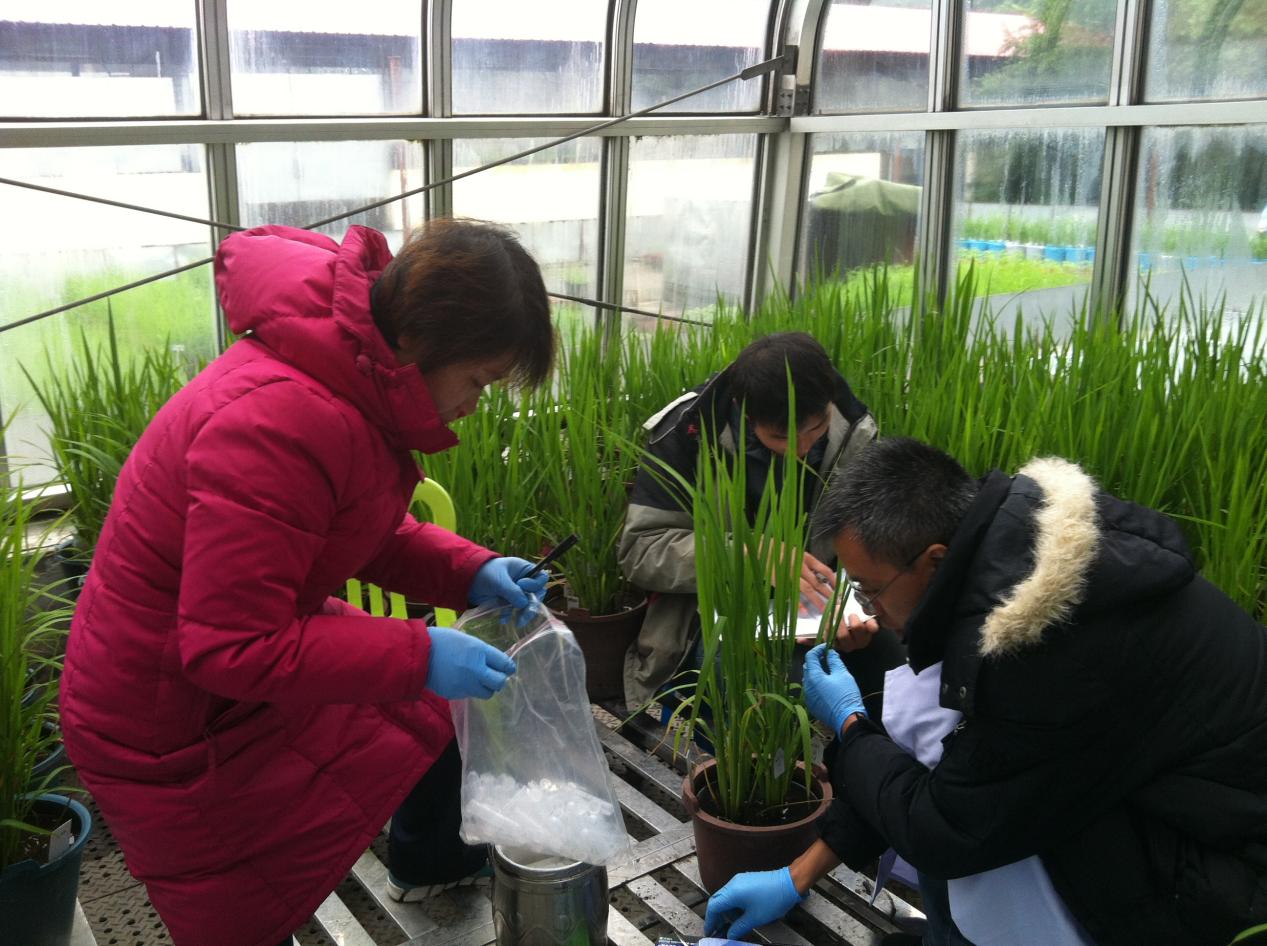

孟英在盆栽场补插秧苗。 孟英(左一)、宋显伟(右一)和郭振华(左二)夏季在气候室内穿棉衣进行调查取样。

孟英(左一)、宋显伟(右一)和郭振华(左二)夏季在气候室内穿棉衣进行调查取样。

?

曹晓风(右一)、宋显伟(左一)在测量叶枕距了解水稻生长状态,并挂记录标牌。

曹晓风(右一)、宋显伟(左一)在测量叶枕距了解水稻生长状态,并挂记录标牌。

?

曹晓风(右一)、宋显伟(右二)、郭振华(右三)和课题组的学生们在测量叶枕距,了解水稻生长状态,并挂记录标牌。

曹晓风(右一)、宋显伟(右二)、郭振华(右三)和课题组的学生们在测量叶枕距,了解水稻生长状态,并挂记录标牌。

?

曹晓风(左二)、孟英(右一)、宋显伟(右后二)在人工气候室旁的小路上。

?

曹晓风(右二)、孟英(左二)、宋显伟(右一)在田间小路上。

曹晓风(右二)、孟英(左二)、宋显伟(右一)在田间小路上。

?

曹晓风(右四)与黑龙江省农业科学院耕作与栽培研究所所长李柱刚(右三)等在查看秧苗生长情况。

曹晓风(右四)与黑龙江省农业科学院耕作与栽培研究所所长李柱刚(右三)等在查看秧苗生长情况。

?

曹晓风(左二)、宋显伟(左一)、孟英(右二)、郭振华(右一)在查看水稻耐冷性品系结实情况。受访者供图

曹晓风(左二)、宋显伟(左一)、孟英(右二)、郭振华(右一)在查看水稻耐冷性品系结实情况。受访者供图

?

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.04.036

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。