手机卡顿、电脑死机、电动车续航缩水——很多时候,罪魁祸首是芯片“发烧”。

中国科学院院士、西安电子科技大学教授郝跃团队的教授张进成、宁静致力于该领域研究,他们巧妙引入石墨烯作为“翻译官”,让氧化镓与“导热王者”金刚石成功“牵手”,解决了散热难题,让芯片从此“冷静”工作。近日,该成果发布在《自然·通讯》。

明星材料遇难题

氧化镓是一种极具潜力的半导体材料,被誉为下一代高功率电子器件的“明星材料”,因为它能承受超高电压、成本还低,在电动汽车、轨道交通、5G/6G基站、智能电网、航空航天等系统中有着广泛的应用。

但它有个致命缺点:散热太差!氧化镓的导热能力只有硅材料的五分之一,一工作就“发烧”,导致器件容易坏、性能下降。这就像给跑车装了小散热器,引擎过热就跑不快了。

“这些散热问题导致器件性能骤降、寿命缩短,成为制约超宽禁带半导体走向实用的最大障碍。热管理已成为决定其能否走出实验室、实现规模化产业化的最大‘卡脖子’环节。”宁静告诉《中国科学报》,当前,能够掌握这类材料对于国家在全球能源和高端制造领域的竞争地位有着深远的影响。同时,这项研究对于突破关键技术封锁、构建自主可控的产业链至关重要。

如何给它“降温”?研究团队起初想到了导热性能极好的金刚石——它可是“导热王者”,散热能力超强。但单晶金刚石尺寸小、价格昂贵,难以大规模使用。于是团队转向了更低成本的“多晶金刚石”,但核心问题又来了:在多晶上生长氧化镓薄膜时,材料会“乱长”(晶向紊乱),产生裂缝和应力,散热效果大打折扣。

西安电子科技大学郝跃院士团队在实验室。受访者供图

西安电子科技大学郝跃院士团队在实验室。受访者供图

?

热阻大降,性能翻倍

团队最终引入“石墨烯”作为中间缓冲层——它就像一位出色的“翻译官”,缓解了两种材料之间的“沟通障碍”,屏蔽了多晶衬底的粗糙影响,使得氧化镓薄膜能够平整又高质量地生长在多晶金刚石上。团队还通过一种叫“氧-晶格协同调控”的技术,简单说就是精细控制氧气和原子排列,实现了高质量氧化镓薄膜的稳定外延。这下,材料不再“乱长”,热应力也大幅降低。

团队成员、硕士生杨芷纯介绍,该技术不仅解决了生长问题,还带来了惊人的散热效果。“石墨烯层就像一个‘润滑剂’,释放了界面热应力,让热量高效传递。实验测得,氧化镓和金刚石之间的热阻只有2.82平方米·开尔文/吉瓦——界面热阻大幅降低,只有传统技术的十分之一左右。”

团队实验证明,基于这个结构制作的类似相机传感器的光电探测器表现非常出色:光暗电流比高达10?,对比度清晰度超高;响应度210安培/瓦,灵敏度翻倍。这意味着,器件不仅散热好,光电性能也更优。

这项突破不只是实验室成果,它解决了氧化镓器件的“自热”痛点,让高导热金刚石和氧化镓高效“联姻”,为解决氧化镓器件发热问题提供了全新思路,也为未来高性能、高可靠性电子器件的发展奠定了基础。

在该技术的基础上,团队还开发了一种新的范德华极化工程异质集成技术,成功在蓝宝石衬底上生长了高质量的氮化镓外延层,并以此为基础制备出了高性能的氮化镓基射频器件。该器件具有高电子迁移率、高饱和电流密度和低截至电流,非常适合用于高频高功率放大器。“这项技术有望在未来5G/6G通信基站、雷达系统、卫星通信等关键领域发挥重要作用。低缺陷密度的氮化镓外延层还适用于电动汽车充电桩、数据中心电源等高效率、高频率的功率开关器件。”杨芷纯介绍说。

西安电子科技大学郝跃院士、张进成教授在实验室。受访者供图

西安电子科技大学郝跃院士、张进成教授在实验室。受访者供图

?

苦战“晶格”壁垒

宁静坦言,在科研攻关中遇到诸多挑战,团队主要聚焦于范德华外延高质量超宽禁带半导体外延薄膜,而其核心挑战,其实都围绕一个词:晶格失配。

2024年初,团队在器件研发中遇阻:器件通电后局部温度骤升,可靠性急剧退化,这成为了推进技术落地的最大障碍。在这一筹莫展的关键时刻,团队两位领军人物郝跃院士和张进成教授带领大家日夜探讨,最后锚定多晶金刚石衬底。

同时,对于晶核无序生长的晶格失配问题,确定从材料生长机制切入突破。此后数月,团队以小组为单位攻坚:外延生长组反复调试参数,力求精准控制生长条件;材料表征组熬夜分析电镜数据,捕捉晶核生长的细微变化;器件测试组坚守热阻测试仪旁,实时反馈性能数据。

让团队印象深刻的是,2025年春节,半数成员留守实验室攻关。大年初五,团队尝试用二维材料辅助,结合氧等离子体处理衬底,终于才看到突破曙光。

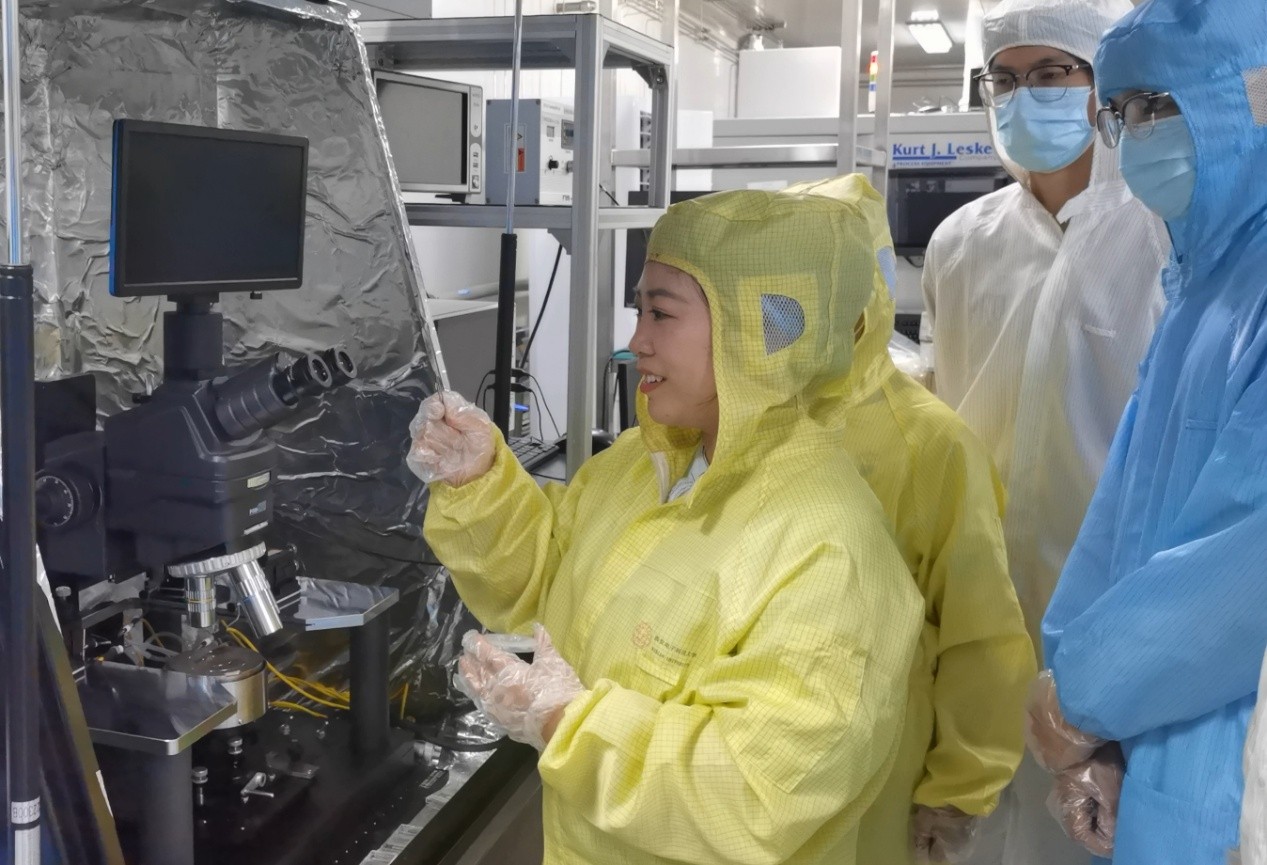

西安电子科技大学教授宁静和团队成员在实验室攻关。受访者供图

西安电子科技大学教授宁静和团队成员在实验室攻关。受访者供图

?

每当陷入僵局,团队总会依据最新文献梳理思路,在此期间,打破技术壁垒的跨小组交流也从未间断。“精益求精的材料控制、匠心独具的工艺创新、以及追根溯源的物理分析是我们团队成功的关键。”在宁静看来,也正是这一次次面对失败、分析失败、超越失败的过程和经历,助力其团队不断超越自我,痛并快乐地享受着科研的魅力。

记者采访时了解到,在相关成果发表后,多家企业主动寻求合作,团队正全力推进技术产业化。未来,团队将重点突出利用范德华外延技术来突破跨维度、跨材料异质集成技术,与相关企业不断开展深入合作,助力企业解决技术难题,建设国家级平台。同时,团队时刻紧跟国际科研前沿,积极部署超宽禁带半导体材料及其器件集成方面的研究工作,并开展国内国际合作,在国家战略需求、地方经济社会发展、行业产业科技创新以及社会影响和效益方面持续发挥作用。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63666-x

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。