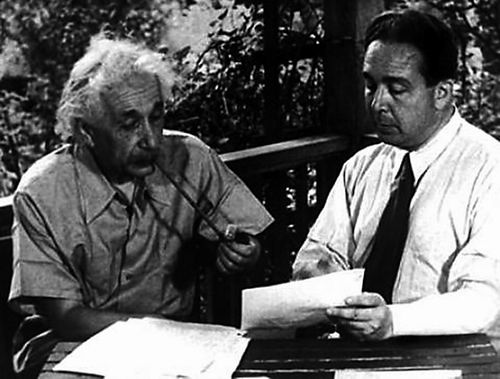

爱因斯坦(左)及西拉德在1946年纪录片《原子能之力量》中重现给罗斯福总统写信时的讨论场景

爱因斯坦(左)及西拉德在1946年纪录片《原子能之力量》中重现给罗斯福总统写信时的讨论场景

?

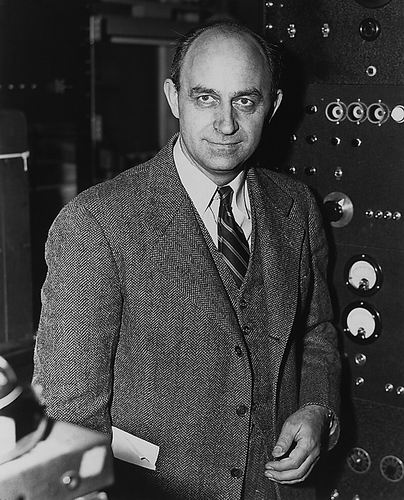

恩里科·费米——链式反应实验的灵魂人物,被誉为”核时代的建筑师”

恩里科·费米——链式反应实验的灵魂人物,被誉为”核时代的建筑师”

?

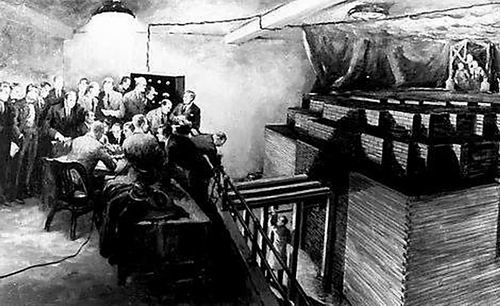

第一座达到临界状态的反应堆(油画)。1942年12月2日,费米领导的团队在芝加哥大学实现了人类首次受控链式反应

第一座达到临界状态的反应堆(油画)。1942年12月2日,费米领导的团队在芝加哥大学实现了人类首次受控链式反应

?

1945年8月6日和9日,日本广岛与长崎上空先后升起蘑菇云,第二次世界大战以一种前所未有的方式进入尾声。人们记住了投弹的飞行员、下令的将军、签署投降书的政治家,却忽略了另一群幕后人物——那些在实验室与书房中,以思维和公式悄然改写战争走向的科学家。

他们既是理论的提出者,也是工程的执行者;有人积极投身武器研发,有人则极力警告滥用的后果;有人冷峻理性,有人忧心忡忡。他们的贡献让战争出现了终局,也意外开启了一个危险而陌生的时代——核时代。

“科学无国界,但科学家有祖国。”这句话在二战的背景下格外沉重。科学家们在国家、民族与人类命运之间做出的选择,构成了20世纪最复杂、最值得深思的篇章。恩里科·费米、约翰·冯·诺依曼、詹姆斯·查德威克、西拉德,以及人们熟悉的尼尔斯·玻尔、爱因斯坦、奥本海默……本文选取其中几位说说他们的故事、经历和思考、关怀。

核裂变的发现与恐慌

1938年底,德国化学家哈恩和施特拉斯曼在柏林进行中子轰击实验时,意外发现了铀核会分裂成更轻的元素——钡。他们小心翼翼地发表了实验结果,却未能解释其中的物理机制。这一困惑很快被他们的前同事、已流亡瑞典的莉泽·迈特纳与其外甥奥托·弗里施解开。迈特纳在瑞典雪地散步时灵光一现,与弗里施推算出裂变释放的能量可由爱因斯坦的方程E=mc2精确解释。他们为这种现象取名为“裂变”—— 一个足以改变人类历史的词汇。

这一消息在国际物理学界引发震动。匈牙利裔物理学家西拉德后来回忆,1933年9月在伦敦听完英国物理学家卢瑟福的演讲后,他“立刻想到链式反应的可能性”,并为此整夜未眠。几年后,他与刚刚移民美国的意大利裔物理学家恩里科·费米在美国哥伦比亚大学合作实验,探索如何利用铀与石墨体系实现持续的中子增殖。这些实验为后来“芝加哥一号堆”的建成奠定了基础。

在英国,物理学家查德威克得知裂变消息时的反应更为直接和震撼。据同事回忆,他当场“脸色苍白、手指发抖”,仿佛预见了核能将带来的巨大危险。这种源自科学直觉的恐惧,比任何政治命令都更早地预示了核武器的阴影。

因此,当人们记述核裂变的发现时,不能只看到哈恩与迈特纳的科学突破、西拉德的天才直觉和费米的冷静实验,也必须记住查德威克在恐惧中作出的判断。他的直觉让英国在这场全球性的核竞赛中没有掉队,更让“科学家的责任”这一主题从一开始就笼罩在裂变发现的阴影之下。

链式反应与原子时代的开启

1942年12月2日,美国芝加哥大学斯塔格球场看似不起眼的看台下,一座由石墨块与铀块堆叠而成的简陋装置缓缓运转。当控制棒被抽出,探测仪发出清晰的点击声,人类第一次实现了可控的核链式反应。费米是这一实验的灵魂人物。作为实验记录人,他在简报中只是冷静地写道:“链式反应结构已于12月2日完工,从那时起就运转得很令人满意了。”这份简洁与冷静,正体现了费米一贯的理性与不动声色。

12年后,美国著名广播员爱德华·默罗在哥伦比亚广播公司的晚间节目中,用完全不同的语气来形容这一时刻:“只要这世上还有故事在传颂,第一个原子炉如何燃起的故事就一定还会口耳相传,因为这是人类在拓展认知的过程中最具戏剧性的时刻之一。”冷静的科学家与激昂的传媒话语形成了鲜明对照。

更具反差的是家庭场景。实验当天,费米的夫人劳拉·费米正忙于准备晚间的聚会,6岁的儿子朱利奥因调皮打碎邻居窗户而挨训。费米回家时神情平静,仿佛刚从实验室带回的不是足以改写历史的消息,而是日常的实验结果。晚间聚会开始后,客人们一一向他祝贺,劳拉却不明所以,直到从年轻的利昂娜·伍兹(唯一参与实验的女性)口中听到一句玩笑:“他击沉了一支日本舰队!”这种夹杂着无知与喜悦的氛围,正折射出科学巨变与日常生活的奇异交汇。

事实上,费米最为兴奋的并非“原子弹的可能”,而是反应堆作为科学工具的潜力。他曾告诉同事,操作一个反应堆“就像驾驶汽车一样容易掌控”,只需轻轻推动控制棒,链式反应的功率便能成倍增长。在他看来,这是一件能不断创造奇迹的“实验神器”,能够为核物理提供前所未有的研究平台。然而,格罗夫斯将军主导的军事动员很快让这份科学乐趣变得短暂。阿尔贡森林的反应堆刚刚启动,费米就被卷入了覆盖全美的“超级工程”。

在美国“三个原子城”的布局中,费米的身影无处不在:橡树岭的石墨反应堆设计直接源于“芝加哥一号堆”;在汉福德,他提出了大规模生产钚时控制中子吸收与散热的关键方案;在洛斯阿拉莫斯实验室,他更是几乎所有理论与实验难题的“首席顾问”。物理学家汉斯·贝特回忆说,费米是“最有价值的成员之一”。

如果说查德威克的中子为原子弹提供了必不可少的“炮弹”,那么费米的链式反应则点燃了这颗炮弹的引信。从简陋的壁球场实验到战时的庞大工业体系,费米的冷静与才智使“原子时代”真正走向现实。他的身影既代表科学的纯粹探索,也折射出科学在战争洪流中无法回避的责任。

冯·诺依曼的战争计算

若说谁将抽象数学带入了原子弹设计,冯·诺依曼必居前列。这位匈牙利的数学奇才,以在逻辑、博弈论和计算机领域的贡献闻名,但在战争中,他的才华被用于更为冷峻的目标——将原子弹从理论变为现实。

1943年,当“曼哈顿计划”的主要负责人、美国物理学家奥本海默向冯·诺依曼发出求助信时,洛斯阿拉莫斯实验室正陷入困境。美国科学家内德梅耶提出的“内爆法”设计屡屡失败:炸药压缩钚核时产生的冲击波极不均匀,导致实验中的金属管扭曲成“一团意大利面”。冯·诺依曼抵达后,仅用几天时间便指出核心问题是炸药配置的数学模型存在致命缺陷。他提出用“爆炸透镜”取代传统设计,通过精密计算炸药的形状与排列,使冲击波像透镜聚焦光线一样均匀压缩钚核。这一理论突破让内爆式原子弹变为可能。

他的同事回忆,冯·诺依曼常一边在餐巾纸上演算流体力学方程,一边与军方人员讨论炸药配置。他将复杂的爆轰问题简化为“如何在数学上实现完美对称”,甚至开玩笑说:“这比证明希尔伯特空间的完备性容易多了。”尽管他从未公开将战争视为“数学问题”,但他的工作方式确实将充满不确定性的工程难题转化为可计算的模型。

冯·诺依曼的理论直接影响了代号“胖子”的钚弹设计。1945年7月16日,在美国新墨西哥州的“三位一体”核试验中,他亲自参与数据监测。当蘑菇云升起时,他冷静地记录冲击波参数,随后对同事说:“这不是结束,而是开始。”一个月后,“胖子”摧毁长崎,其爆炸当量计算正是基于他的数学模型。

战后,美国总统杜鲁门授予他功勋奖章,表彰他“发现空中爆炸的军事原则”——冯·诺依曼证明,炸弹在目标上空引爆的破坏力远超地面爆炸。这一发现优化了轰炸策略,却也让他陷入争议。当媒体曲解其成果为“射偏比命中更好”时,他罕见地公开驳斥:“数学没有道德,但使用者必须有。”

冯·诺依曼的贡献远不止于原子弹。他在洛斯阿拉莫斯实验室期间,为解决复杂计算问题,推动了早期计算机(如ENIAC)的研发。曼哈顿计划中积累的运算需求,成为电子计算机诞生的催化剂。他曾对助手说:“我们造出了终结战争的武器,但下一个工具或许是终结计算的工具。”

这位“来自未来的人”始终矛盾地游走于理想与现实之间。他晚年担任美国原子能委员会顾问,既主张发展氢弹,又警告核战争的毁灭性。正如有人所形容的那样:“智慧如同火焰,既能照亮前路,也能焚毁一切。”这句话虽非冯·诺依曼的原话,却贴切传达了他所面临的两难处境。

核时代理性的守望者查德威克

预见到裂变将带来潜在后果的查德威克,很快将震惊转化为行动的动力。

作为1932年中子的发现者,查德威克清楚中子的独特地位:不带电荷、能自由穿透原子核势垒,使裂变反应成为可能。这让他在科学自豪感之外,也感受到与这一“历史突变”紧密相连的责任。

二战爆发后,英国启动了代号“管道合金”的秘密原子弹计划。1941年,查德威克与一批英国物理学家共同完成了《莫德报告》的撰写。这份文件首次明确指出制造原子弹在技术上不仅可行,而且可以在数年内实现,并敦促政府立即投入资源。报告成为说服当时的英国首相丘吉尔重视原子能研究的关键依据。查德威克在这一过程中既是科学顾问,也是科学界与政界沟通的纽带,他的威望和冷静判断使得报告被采纳,而不是被视为“科学幻想”。

1943年英美《魁北克协定》签订后,英国项目被并入曼哈顿计划。查德威克率领英国代表团赴美,在洛斯阿拉莫斯实验室与格罗夫斯将军和奥本海默直接合作。他在实验室被称为the British Member(英国代表),以沉稳而果断的态度赢得尊重。查德威克的贡献不仅在于具体的科学判断,更在于维护英国在核合作中的存在感。虽然战后美国以《麦克马洪法案》切断了与英国的核合作,但正是由于查德威克的坚持,英国科学家在曼哈顿计划中才能获得经验与知识,这为英国后来独立发展核武器奠定了基础。

查德威克的个人风格也为人称道。与急躁的西拉德或炽烈的泰勒不同,他总是低调、务实,从不夸张渲染。他很少在公开场合发表激情洋溢的演讲,却能在闭门会议上以简洁、准确的陈述打动军方和政客。他“用三句话就能解决别人三小时的争论”。

他不轻易显露情绪,但战后的回忆显示,他对原子弹的使用始终怀着沉重的心情。他曾对学生说:在当时的背景下,原子弹的研制几乎“不可避免”,因为“我们不能冒险让纳粹先造出来”。然而,随着冷战军备竞赛的升级,他越来越担忧核武器的扩散,并在晚年呼吁限制军备,以防止人类走向毁灭。

查德威克的一生,既是现代科学突破的缩影,也是科学家道德困境的注脚。他既为人类打开了原子能的大门,也亲眼见证了科学成果如何迅速转化为毁灭性的力量。他的冷静与谨慎,使他在狂热与恐惧交织的时代,成为一种难得的理性声音。

西拉德的预言与行动

1933年9月的一天,西拉德在英国伦敦南安普敦街等红灯时,忽然想到:如果一个原子核吸收中子后能释放出两个中子,那么就可能引发链式反应,释放出巨大能量。这一念头,与卢瑟福在演讲中断言“利用原子能不过是痴人说梦”恰好是同一天。西拉德后来回忆,这种讽刺性的巧合令他印象深刻。

他很清楚这一构想的军事潜力。1934年,他在英国申请了关于链式反应的专利,同时要求海军部将其列为机密,理由是“不愿这种知识被用于战争”。这种超前的警觉,与他作为匈牙利犹太人亲眼目睹纳粹崛起的经历密切相关。1930年前后,他甚至将在德国的存款转移到瑞士,以避免未来可能的风险。

1939年8月,西拉德与美国物理学家维格纳驱车前往长岛,在爱因斯坦的夏日别墅中提出与爱因斯坦联名致信罗斯福的设想。西拉德以草图说明了铀的链式反应可能导致巨大能量释放,爱因斯坦很快意识到事态的严重性。当场由西拉德口述、维格纳执笔起草信稿,爱因斯坦审阅后还特意将开头一句修改为“费米和西拉德的工作”,以增加分量。

信件辗转由美国经济学家亚历山大·萨克斯送达白宫。直到1939年10月11日,他才在与总统共进晚餐后朗读信件内容。罗斯福起初表示怀疑,但在萨克斯引用“拿破仑当年未能重视富尔顿蒸汽船”的比喻后,终于被说服,并在信上留下批示:“此事需要行动。”

西拉德的矛盾心态在曼哈顿计划中表现得尤为突出。他与费米一道,在芝加哥冶金实验室推动了石墨-铀反应堆的建造,为“芝加哥一号堆”的成功奠定了关键基础。然而,随着战争局势的发展,他越来越质疑继续推进核武器的正当性。

1945年春,当德国败局已定时,西拉德在私人通信和与同事的讨论中直言,原子弹的使用理由已发生根本变化:它不再是对抗纳粹的紧急手段,而可能演变为战争中的大规模屠杀工具。这种反思使他与格罗夫斯将军的立场愈发尖锐对立。

1945年夏,随着战争接近尾声,西拉德在芝加哥冶金实验室起草了一份呈交总统的请愿书,呼吁在使用原子弹之前首先给予日本投降的机会。他担心一旦科学家默认原子弹直接用于城市轰炸,他们的“道德地位将受到损害”。在妻子格特鲁德的协助下,请愿书被誊写成多份副本,分发给同事签署,最终获得70余位科学家的书面支持。这封《西拉德请愿书》虽然层层上报,却未能真正送到美国总统杜鲁门手中。

请愿书的警告语句,与西拉德早年在德国柏林的经历密切相关。20世纪30年代,他目睹许多科学家对纳粹政治保持冷漠甚至屈从,这使他终生警惕科学与道德之间的张力。也正因如此,他在1945年再次强调:科学家不能仅仅满足于技术的成功,必须直面其社会后果。

当请愿最终被忽视、广岛和长崎相继遭受轰炸后,西拉德陷入深深的道德痛苦。他在战后多次表示,科学家们已被卷入原子弹的使用,“在历史上难辞其咎”。

科学的良知:玻尔与爱因斯坦的道德反思

1943年秋,纳粹开始大规模逮捕丹麦犹太人,尼尔斯·玻尔在渔民帮助下冒险逃往瑞典,协助营救同胞,并通过英国情报向丘吉尔警告德国可能研制原子弹。1944年春,他化名“尼古拉斯·贝克”秘密飞往伦敦,试图说服丘吉尔推动原子信息公开以防核军备竞赛,却遭粗暴拒绝。

随后,玻尔进入美国洛斯阿拉莫斯实验室,成为科学家精神导师。奥本海默称他为“我们唯一的良心”,玻尔不断提醒同事:科学家的责任不仅是发明,更在于直面发明的社会后果。

1945年8月6日原子弹在广岛爆炸时,爱因斯坦虽未参与曼哈顿计划,但通过广播得知消息后陷入长久沉默与悔意。科学界的道德焦虑迅速蔓延,《原子科学家公报》创刊号刊登警示文章,西拉德组织科学家联名请愿要求示威性试爆,这标志着科学家从“技术实施者”向“责任承担者”的转变。

玻尔提出的“开放世界”构想,倡导美苏科学合作与国际核查以预防核竞赛,虽因冷战未能实现,却为核不扩散与合作安全奠定伦理基础。他晚年更多通过科学共同体影响政策,而非直接参与危机外交,强调制度化对话的重要性。

回望80多年前的二战,原子弹研制常被视作科学家直接改变战争的例证:冯·诺依曼的爆轰计算、查德威克的中子发现、费米的链式反应实验,以及无数工程师和工人的努力,确实影响了广岛与长崎的结局。

科学家不仅推动了战争的技术进程,也促使人类重新理解科学与战争的关系。二战中的科学呈现双面:一方面以理性和才智加速战争结束,另一方面在良知拷问下提出“科学家的责任”。

因此,科学既是武器,也是道德审视的对象。它缩短了战争时间、改变了军事格局,但更重要的是,它让科学从幕后工具转为决定战争与和平的核心变量,让科学家的话语成为道德参与者的声音。

80多年后的今天,我们应更多地思考:科学家或许未改变战争本身,却深刻改变了我们对战争、科学与人类未来的理解——留下的,不是技术成果,而是面对知识威力的时代疑问:人类是否拥有驾驭它的智慧与责任?

(作者系中国科学院自然科学史研究所研究员)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。