文|《中国科学报》记者 孙滔 王兆昱

“我最早发现教师的教学效果并不总是正面的,有时甚至有负面性,是在上世纪90年代中期。”作为2024年北京大学教学成就奖获得者,王世强这番言论显得有些耸人听闻。

他有自己的证据。那是1994年,王世强还是北大生物学系助教,带教心理学系一年级和生物学系三年级的生理学实验课。这门课有个特点,就是实验结果不稳定,经常得到跟教科书上不一样的、甚至是“五花八门”的实验结果。这就需要学生们去分析原因,给出合理的解释。王世强发现,对同样预期外的实验结果,心理学系一年级学生总体表现比生物学系三年级的学生更好一些。他们更能从实验现象产生的场景、条件、影响因素出发,有逻辑地提出自己的想法。

要知道,那段时间生物学系学子的高考录取成绩在全校遥遥领先,而且这些三年级学生还多了两年大学教育,生物学专业课程多学了不少,面对没有答案的问题,怎么分析能力反而差一些呢?王世强开始质疑:过多的记忆性学习是否不利于创新思维的培养?

王世强在2025中国生理学会第六届全国高校生理学教学论坛上

王世强在2025中国生理学会第六届全国高校生理学教学论坛上

?

多年过去了,王世强从助教变成了教授。自2018年起,他开始分管北大生科院的本科生教学。王世强试图改变生物学课程偏重记忆的学习模式。一方面推动部分生物学课程实行半开卷考试,引导老师多考概念之间的逻辑和原理的运用;另一方面想方设法纠正学生过度追求高分的倾向。

2021年,在时任北大常务副校长龚旗煌院士主持的一次教学工作座谈会上,与会老师们论及学生片面追求分数和绩点的问题。王世强提出,能否在生科院试点一下取消绩点的可能性?这个想法得到了龚校长的鼓励和支持。

接下来似乎一切都顺理成章了。2022年,生科院率先丢弃了绩点这根“指挥棒”。试点效果出乎意料地好,学生们纷纷反馈“喘了口气”。仅仅三年后,2025年夏天,“北大全面取消绩点”的消息瞬间引爆热搜。王世强这个“先吃螃蟹的人”,终于让星星之火成了燎原之势。

事实上,王世强并非一时冲动,而是“蓄谋已久”。

探路

“小动脉、毛细血管和小静脉构成了人体微循环,怎么理解这个微循环呢?来看看咱们教室里的暖气片——进水管就好比小动脉,出水管相当于小静脉,那些暖气片就是毛细血管网。这个系统怎么控制呢?大家看看暖气进水管到暖气片之间是不是有个阀门,这就对应毛细血管前括约肌,它可以调节流过毛细血管网的血量。”

这就是王世强生理学课堂的样板。他从不照本宣科,而是发掘不同事物的共通道理,擅长用身边的事物来类比人体生理过程。

不止于此,他还会把社会现象或事件与生理学过程联系起来。比如,讲到心肌细胞动作电位曲线图时,他会用抗日战争中敌我双方力量的消长,来类比细胞电活动期间流入细胞和流出细胞的不同离子电流:初始的细胞快速去极化如同日军刚开始的猖狂进攻,动作电位的平台期则是双方力量进入战略相持阶段,复极化对应战略反攻阶段,而细胞回归静息电位宛如中国人民赢得持久战的最后胜利。

在这样的课堂上,学生们不会昏昏欲睡。这门生理学课程的在线版也在2023年成为国家级一流本科课程。

正因为有讲“好课”的执念,王世强看不惯那些“过于敬业”的老师。后者每周讲数次课,每节课都是好几十张PPT从头讲到尾,巨量的知识点把学生累坏了。他的看法是,这些老师讲多讲少,跟学生将来能不能创新其实没什么关系。

在王世强看来,老师不应总想把自己所知道的专业知识灌输给学生。一个称职的大学老师更要注重训练学生的思维,引导学生学会分析问题和解决问题,激发学生的好奇心和想象力。

他极力推崇爱因斯坦的一句名言,“当一个人忘掉了在学校里所学到的每一样东西,此时依然留下来的才是教育。”对这句话,他的解读是,“酒肉穿肠过,佛祖心中留”。他说,讲授知识是一种教学形式,其目的是训练思维,使学生能够运用知识创新知识或解决问题。如果学生能够在暖气片与微循环、抗日战争与动作电位这样的类比中举一反三,就能把知识真正用活,实现跨界创新。

他的这些理念传承自已故的北大生理学家赵以炳。赵以炳的一个理念是,给学生出考题的时候,老师不能翻书,“如果授课老师都想不起来的话,你怎么要求学生记住呢?”而且赵先生只出问答题,其中最著名的一道问答题是:有同学在未名湖里滑冰,不小心掉到冰窟窿里去了,试述其生理反应。

如果是一位生理学教授,这个问题可以写成一本厚重的书;如果是一个幼儿园小朋友,他可能回答“哎呀,冻死了”;如果是一名生物学本科生呢?

问题看起来简单,要想答好并非易事。它考查的是学生对生理学知识的融会贯通,涉及神经反射、激素分泌、血液循环、肌肉功能、代谢调节、体温维持等方面,并且各种反应之间有时间顺序、有前因后果,一味死记硬背是答不上来的。

王世强在生理学课上

王世强在生理学课上

?

不唯书

质疑的习惯,王世强是自小就有的。

他是山东人,1975年上的小学。三年级的时候,他碰到了一道追赶邮递员的问题:小明有封信需要寄出去,而邮递员已经离开,已知两人速度,求多长时间追上邮递员。王世强计算的结果是14.3分钟。但题目要求保留整数,他多掂量了一番:如果四舍五入算作14分钟的话,小明实际上还没追上邮递员,于是认为应用进一法,15分钟才算真的追上。

当老师公布答案是14分钟的时候,他去找老师辩论。最终老师认同了王世强的观点。

小学的王世强是幸运的,他遇到了一个开明的老师。但他看到,更多的时候,如果一个人有了跟标准答案不一样的想法就会被考试惩罚,参照标准答案刷题才是考大学的阳关大道。他认为,这样的教育体系在一定程度上持续惩罚有观点、有想法的学生。

他在1986年进入北京大学,大学时期的王世强成绩并不算好,他甚至经常担心能不能及格。究其原因,他不爱背书,总想面对琐碎的知识总结出一些规律。他终于在生理学课上找到感觉,琢磨出了很多“道理”并认为与课本上一致,考试也很有信心。然而,他却考砸了。

授课老师陈守良教授让他回去一个字一个字地看书,然后重考一遍。王世强再次看书才发现自己的“道理”与课本上有“些许不同”。陈守良对王世强喜欢思考表示肯定,但也告诫他“思而不学则殆”,并在重考后给了他75分。

虽然琢磨不利于出成绩,但王世强认为他因此而得益。因为对知识和原理理解得越深,越不容易忘记,越能学以致用。

他发现,如果不学以致用,数学成绩90多分的学生依然一看到数学公式就跳过去;自己当年的数学分数虽然不算高,但后来在多篇论文中用到了数学建模。时至今日,他在生理学课上计算细胞膜内外两侧的电位差,仍能在黑板上熟练地进行数学推导。这让学生很惊奇,问他大学学的什么专业。王世强回复,学生物的。

生理学实验课仍然是王世强的关注所在。有的老师期待学生得到预期内的标准结果。如果某个实验结果跟预期结果不同,就让学生重做,或者给以较低的分数。王世强认为,对实验中跑偏了的结果,学生没有现成答案来解释。让学生分析实验结果和预想不一样的原因,然后设计实验检验自己的想法,更有利于锻炼创新思维。因此,无论学生得到什么样的结果,只要深入钻研,都应得到老师的鼓励和肯定。

有一次在期中考试结束后,王世强要给学生们讲一讲考题,没想到几个同学说,“不要讲啊,老师。”王世强很不解,学生接着说:“您不是说这部分期末考试不考了吗?那我们就不想知道答案。如果我们知道错了,那会影响我们的心情。”王世强大为震动,发现有的学生过分追求分数,学习目标不是求知。他决定打破学生分数至上的观念。

他先从自己的生理学课开始。为减少学生对考试的执着,他和同事将期中和期末考试缩短到1小时,成绩占比降低到50%~60%,同时增加基于作业、讨论、翻转课堂等方面的平时成绩占比。为了引导学生注重分析和解决问题的能力,他们去掉了更注重细节知识记忆的填空、选择、名词解释等题型,改为2~3道综合性简答题和计算题。

对于这些问答题的批改,王世强坚持不让研究生代劳,而是亲力亲为。他的理由是,如果哪个学生有好的想法,研究生一看和评分标准不一样,就可能给不及格,那就相当于惩罚了有想法的学生。如果学生给出了不符合标准但合理的答案,王世强反而会给予更多奖励。

要想重塑学生们对知识的深度追求,仅仅一门课的改革是不够的。它需要系统性地改变,需要院里所有老师和学生的共同努力。

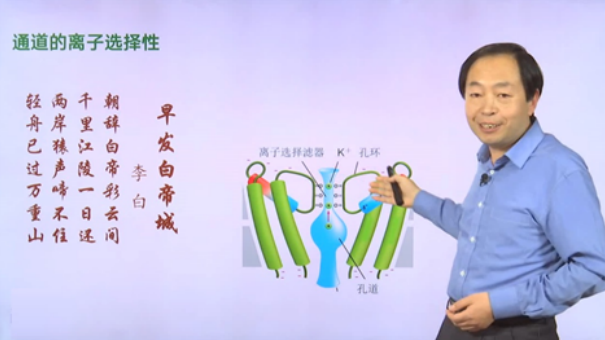

王世强讲离子通道的时候套用了李白的诗,“四岸氧声啼不住,离子已过多重峡”

王世强讲离子通道的时候套用了李白的诗,“四岸氧声啼不住,离子已过多重峡”

?

系统性改变

学习目的不纯粹了,这不能完全怪学生。奖学金、保研、出国,哪个不看成绩单?为了那零点零几的绩点,选水课、刷题库、熬夜抠实验报告格式……学习的目标,早就在“刷分”中迷失了。

虽然对绩点的追求迷失了学习的目标,但真要改变需要慎重。王世强说,因为涉及奖学金评定、保研资格评定、出国申请等各种利益。某种意义上,学生们对绩点是有刚需的。如果只是草率地去绩点,可能会引发学生的不满。

王世强介绍说,北大生科院对学业评价的改革是从评奖学金开始的。他与主管学工的老师合作,决定避免按绩点排队,而是采用答辩的形式,把科研实践、社会公益、社团组织、双创活动都纳入考量因素,最终结果由教授投票决定。他说,答辩不光看成绩,还看做事的动机、想法、态度和效果。

在保研方面,其实导师们主要看的是学生的综合科研素质,包括科学兴趣、研究能力、抗挫能力、合作意识以及英文水平等,并不会过度重视成绩。王世强说,“只要学生对科研感兴趣、想读研究生,而且有导师录取意向,我们优先保证保送名额。”

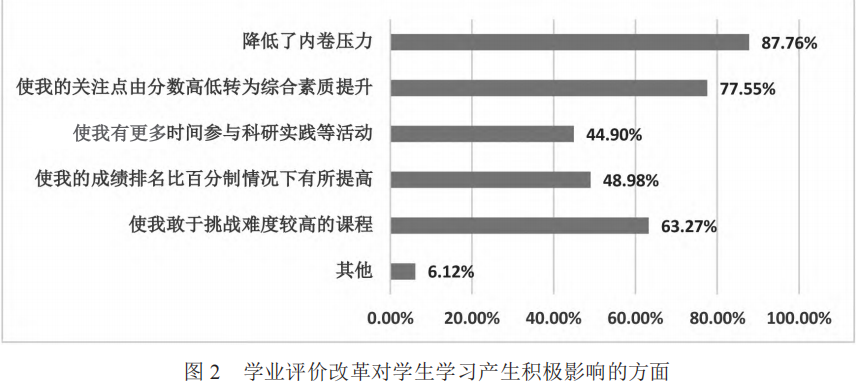

在提出这些措施之后,院里组织了3次问卷调研,摸清同学们对取消绩点的顾虑。在对同学们做了相关说明后,他们获得的支持度达到了88%。

图源:王世强等发表论文《拔尖创新人才培养背景下高等教育学业评价改革探索及实践》

图源:王世强等发表论文《拔尖创新人才培养背景下高等教育学业评价改革探索及实践》

?

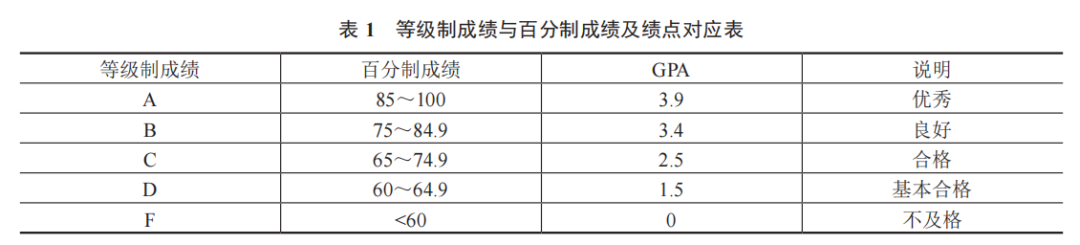

改革是从2020级学生开始的。他们的专业课分成了A(85分或以上)、B(75至85分)、C(65至75分)、D(60至65分)、F(不及格)五个等级。成绩的综合评价用优秀率(A%,成绩为A的课程所占的比例)和优良率(AB%,成绩为A和B的课程所占的比例)替代GPA。

王世强的观点是,一门课程能考到85分以上,就已经足够好了,没有必要再花很大的精力达到95分以上。追求越高的分数,需要花的功夫就越大。对于处于学习上游的学生,省下大量卷成绩的时间,听听人工智能的课、听听人文大师的讲座、参加一些科研工作、组织或参与一些公益活动,都更有利于学生全面发展和综合素质的提高。

对申请出国留学的学生,生科院也会为他们提供一份证明,向国外高校说明北大生科院不再提供官方绩点。学院为同学们提供了一个自行换算绩点的方法。王世强举例,如果专业课得了A,他们可以换算为绩点3.9。这个处理方式得到了学生们的认可。

图源:王世强等发表论文《拔尖创新人才培养背景下高等教育学业评价改革探索及实践》

图源:王世强等发表论文《拔尖创新人才培养背景下高等教育学业评价改革探索及实践》

?

回归教育初心

试点期间,生科院的学生普遍反馈在卷绩点上花费的时间减少了,不再陷在刷分的泥潭里。王世强并没有觉得是自己改变了一切,毕竟去绩点只是这个系统工程的一小部分。教育体系的优化任重道远,远非个人能改变。

但他还是很欣慰,因为北大宣布全校范围去绩点了。

在关于北大去绩点的各种新闻报道中,王世强注意到一条新闻的副标题是“不卷了,吗?”,后面这个问号让他再三思量:如果只是为了反内卷,去绩点的操作是达不到目的的,毕竟大家还要争相武装自己。你用什么评价,就会卷什么。但如果能引导学生卷能力、卷实践,那肯定比卷绩点好。

王世强特别认同2016年教育部提出的“四个回归”理念,即高等教育要回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想。他也愿意身体力行。

取消绩点,只是高等教育回归“初心”路上的一小步。王世强说得直白:教育不是简单地根据答卷给出成绩,只鼓励得分高的同学。其实,教育有两大目标:一是培养有素质的公民,二是培养有能力的专业人才。如何改进教学的思路和方法,让每个学生都在大学学习中提升素质、增长能力,是比取消绩点更根本、更艰巨的命题。

*文中图片除注明外均由受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。