|

|

|

农业创新成果扎根北疆沃土 |

|

陕西厚地模式在内蒙古河套区域绽放生态之花 |

|

|

七月末的河套平原,骄阳似火却掩不住田野间的生机盎然。公路两边,放眼所见的广袤田野,基本上是整齐划一、群体长势好并已进入灌浆生长的玉米田和正处在即将进入开花期的油葵、向日葵田。

7月29日上午,在内蒙古巴彦淖尔市临河区双河镇土默地村村委会院子内外,众多村民来来往往,关注给他们提供腐殖质有机肥的内蒙古巴彦淖尔市巨能肥业有限公司与陕西厚地生物科技有限公司举行的战略合作签约仪式。当签约笔落下的那一刻,不仅标志着两家企业十余年合作的崭新起点,更意味着一套源自黄土高原的土壤改良智慧,将在北疆大地续写生态与丰收的新篇章。

战略合作签约仪式。

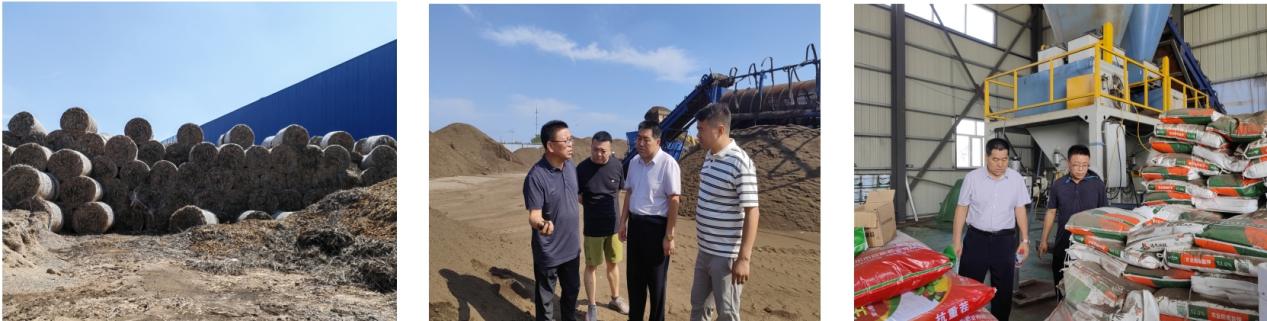

巨能肥业运用厚地创新技术与发明的木质纤维素分解生产的腐殖质有机肥。

“我们与巨能肥业的合作早已超越了简单的技术输出,是自2012年在杨凌高新技术农业博览会以技术成果为纽带相识以来,十几年如一日在土壤里‘绣花’的默契。”陕西厚地生物科技有限公司技术总监宣世荣在签约仪式后,手指着村委会外连绵的农田,眼中闪烁着自豪的光芒,“从最初的土壤改良、有机质提升,到如今聚焦河套灌区土地退化防治和盐碱地治理,下一步还要在作物秸秆、园林固体废弃物的利用开发上进一步加大力度开展科技创新深耕,让土壤微生物‘活’起来,守住这片土地的生产力”。

沙海生“网膜”:阿拉善试区的生态奇迹

在内蒙古最西端的阿拉善生态系统研究中心的防沙治沙试验区,一片曾经寸草难生的沙地正在发生惊人蜕变。这里是厚地技术及应用模式的一个试区,两年的时光里,科研人员用特制的腐殖质有机肥为沙漠“把脉开方”,竟在流沙之上织就了一张肉眼可见的“土壤微代谢产物结膜有机质网”。

厚地技术在阿拉善沙区治理措施中应用效果显著。

“你看这层薄薄的‘网膜’,下雨时能锁住水分不流失,刮风时能稳住沙粒不飞扬。”阿拉善生态中心技术员蹲下身,轻轻拨开表层沙土,手指捻起一团带着湿润感的土壤,“检测数据显示,改良后的沙地土壤有机质含量提升了30%多,以前种啥死啥的地方,现在乡土沙漠植物沙柳、梭梭等都长得有模有样了。”

施用“厚地7号”沙地土壤生物改良剂,试验地土壤有机质从0.369%提高到0.989%,水解性氮从14毫克/千克提高到44.6毫克/千克,有效磷从9.0毫克/千克提高到146.3毫克/千克,速效钾从70毫克/千克提升到121毫克/千克,全盐从试验前1.3克/千克降到0.63克/千克。

这片试区就像一块生态“试验田”,用实实在在的变化证明:即使是最贫瘠的沙地,只要找对方法,也能唤醒沉睡的生命力。如今,试区周边的牧民们也常常骑着摩托车来“取经”,看着沙地上冒出的绿色嫩芽,他们眼里的希望比正午的阳光还要炽热。

盐碱地变丰产田:鄂尔多斯农田里的“反差萌”

如果说阿拉善沙区的变化是“从无到有”的突破,那么鄂尔多斯市杭锦旗的农田则上演着“从低到高”的逆袭。在独贵塔拉镇、呼和木独镇、吉日嗄朗图镇的高标准农田里,厚地技术生产的腐殖质有机肥成了盐碱地的“克星”。

走进独贵塔拉镇的油葵种植基地,两边田块的对比让人惊叹:施用了有机肥的油葵茎秆粗壮,叶片舒展得像一把把小扇子,根系在土壤里盘根错节,扎得又深又牢;而相邻未施用的田块,油葵长得稀稀拉拉,叶片边缘还带着枯黄。

“去年这边的油葵亩产达到了260公斤,那边才120公斤出头,翻了一倍还多!”种植户张向前喜滋滋地算着账,手里的镰刀都轻快了不少。

这些田块今年倒茬轮作,种植的是大豆。因近日大暴雨而使整个田块受灾,但存活率明显高于其他的田块。

更让人惊喜的是近日的那场大暴雨。大豆植株苗虽被雨水浸泡了整整两天,其他田块的豆苗大片倒伏、枯黄,而施用了厚地腐殖质肥的田块里,豆苗虽然也蔫了头,但根茎依然坚挺。

试验区2024年向日葵植株根系生长状况(中)及刚经历暴雨灾害的倒茬轮作的豆苗(右)。

“雨后三天,这边的苗就慢慢缓过来了,存活率比别人高的多。”当地农技员拿着记录本,在田埂上写下一串串数据,“这就是土壤肥力提升后,作物抗逆性增强的明证。”

还是在2019年11月期间,时任鄂尔多斯市准格尔旗旗委副书记的杜存良同志看到科学网等报道的厚地模式技术,毅然决定将该项农业科技创新成果引进到鄂尔多斯市推广示范。

黄河岸边的绿色协作:从实验室到田间地头的接力

在巴彦淖尔市五原县的黄河岸边,一场更大规模的生态试验正在展开。蒙草生态环境(集团)股份有限公司实施的内蒙古自治区科技计划项目“黄河流域耐碱生态型优良植物品种的高效繁育与加工利用”中,厚地技术生产的腐殖质有机肥成了“关键先生”。

“我们在盐碱地试种了20多种耐碱植物,施用厚地技术生产的腐殖质有机肥地块,不仅土壤有机质含量半年内提升了近15%,土壤的保水保肥能力也明显增强。”项目负责人、正高级工程师高鸿永蹲在试验田梗边,小心翼翼地挖出一株碱蓬,根部的土壤松散肥沃,与旁边板结的盐碱土形成鲜明对比,“这种改良效果是持续性的,不是‘昙花一现’。我们已经决定,接下来要扩大合作范围,让更多黄河岸边的盐碱地逐渐变成良田。”

内蒙古自治区盐碱地改良工程研究中心高鸿永(右图,左一)介绍应用厚地技术试验效果。

在盐碱地改良项目中大面积试验使用厚地技术与产品的情况。

而在鄂尔多斯市园林局的苗圃里,另一项“变废为宝”的技术正在悄然推广。工人们将修剪下来的废弃枝条粉碎、发酵,再加入厚地技术特制的复合微生物菌剂,不久后就变成了黑乎乎的腐殖质有机肥。“这些‘园林垃圾’以前都是焚烧处理,现在既能减少污染,又能肥沃土壤,一举两得。”园林局技术员指着不同配比的肥料样品,“我们正在测试针对林地、草地、农田的不同配方,争取让每一寸土地都能‘吃’上最合适的‘营养餐’。”

园林废弃枝条粉碎、发酵,再加入厚地技术特制的复合微生物菌剂及对林地、草地、农田的不同配方试验。

三大创新体系:厚地模式的“硬核”支撑

从沙地到盐碱地,从农田到园林,厚地模式能在内蒙古各地绽放异彩,背后是三大创新技术体系的强力支撑。

土壤微生态修复技术是第一个“撒手锏”。通过筛选培育高效功能微生物菌群,像给土壤“接种”一样,激活土壤自身的生态循环能力,阿拉善试区的“有机质网”正是这一技术的生动体现。

植物源木质纤维有机质转化成腐殖质技术则解决了“肥料来源”问题。将农作物秸秆、园林废弃物等转化为高活性有机质,既解决了环境污染问题,又为土壤提供了持续的“营养源”,鄂尔多斯的废弃枝条变肥料项目就是典型案例。其中起到关键作用的是研发的木质纤维高效分解转化成腐殖质。

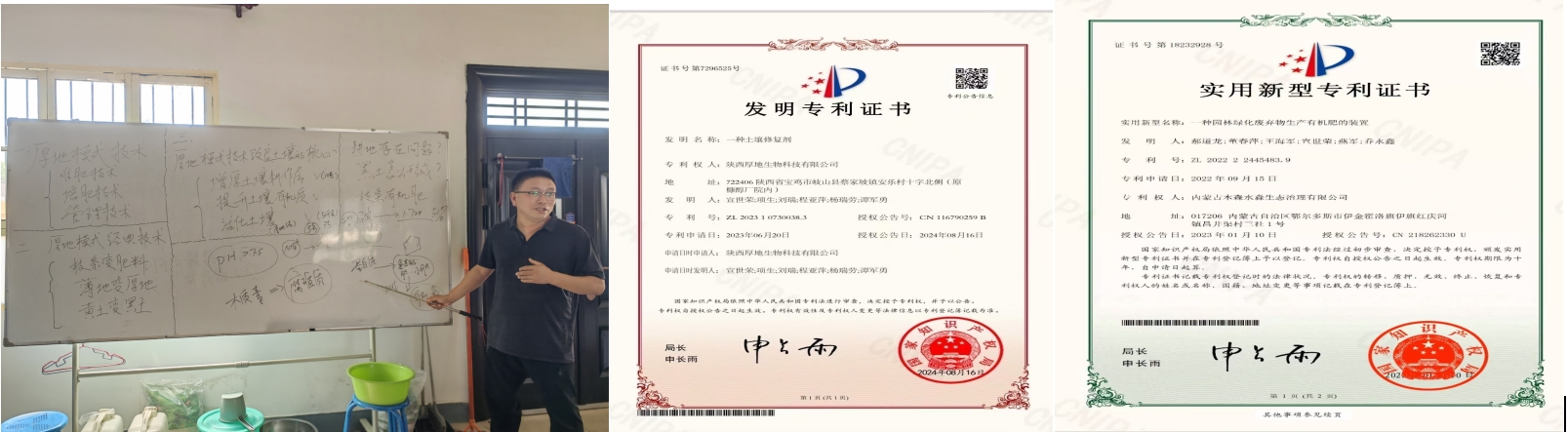

宣世荣在讲解厚地技术原理,获得的部分专利证书。图片均由张行勇提供

靶向性配方技术更是做到了“量体裁衣”。针对沙漠、盐碱地、农田等不同土地类型,甚至不同作物的生长需求,定制专属有机肥配方,让改良效果精准高效,杭锦旗的油葵田、五原县的耐碱植物试验田都因此受益。

三大创新技术体系是宣世荣作为一个农学专业毕业的中专生,历经近30年的自我探索创新-实践-再创新-再大田应用推广的科技创新踔厉之路和艰苦创业的结果。

如今,在内蒙古鄂尔多斯黄河几字湾的沙漠治理攻坚战项目中,厚地技术生产的专用腐殖质有机肥已被列入重点采购清单。随着陕西厚地生物科技有限公司与巴彦淖尔市巨能肥业战略合作的深入,这套融合了黄土高原智慧与北疆实践的生态改良模式,正沿着黄河两岸不断延伸,在河套平原的沃土上写下一个又一个“点土成金”的传奇。

夕阳西下,巴彦淖尔市的农田被镀上一层金色。田埂上,几位农民正围着宣世荣询问明年的用肥计划,他们脚下的土地,正悄然发生着改变:增厚土壤耕作层、培育厚地、消退盐碱、提升土壤肥力、提高土地生产力,希望在生长。

这,正是厚地模式扎根北疆的最好见证。

此外,在塞上的煤炭能源化工基地——榆林,榆林学院现代农业学院、中国工程院冯起院士工作站承担的榆林市重点攻关研究课题——盐碱地综合改造利用技术集成与生态农业发展模式研究应用等数个子项目课题,目标是充分利用榆林市煤矸石、气化渣、粉煤灰进行钝化、催化、活化后与沙柳平茬枝条、畜禽粪污、微藻等按照一定比例混合后,加入活性微生物菌、有机硒发酵后最终量身定做具有"克碱固盐"功能的盐碱地改良专用中微量元素富硒生物有机肥,全面推广示范,争取在5-10年使榆林市150万亩盐碱地得到综合改造与利用,实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,为陕西乃至全国盐碱地治理提供“榆林方案”。这其中就有在院士团队的引领下,通过榆林学院陕西省陕北矿区生态修复重点实验室亢福仁教授合作吸收厚地技术进行试验探索在盐碱地治理方面的高效治理模式。

从2021年陕西省老科技工作者协会向时任陕西省人民政府省长赵一德同志提交建议大力推广厚地模式技术的咨询报告得到批示以来,在宝鸡市委市政府市政协、西北农林科技大学、陕西省科学院及中国科学院老科学家科普团西安分团的大力支持下,厚地科技之花已走出黄土高原,开放在内蒙古高原。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。