中国科学院广州地球化学研究所博士后杨春在博士导师、中国地质大学(北京)教授刘盛遨和中国科学院广州地球化学研究所研究员李洪颜的共同指导下,在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,通过东亚大地幔楔碳循环定量研究揭示了气候变冷新因。近日,相关论文发表在《地球与行星科学通讯》(Earth?and Planetary Science Letters)。

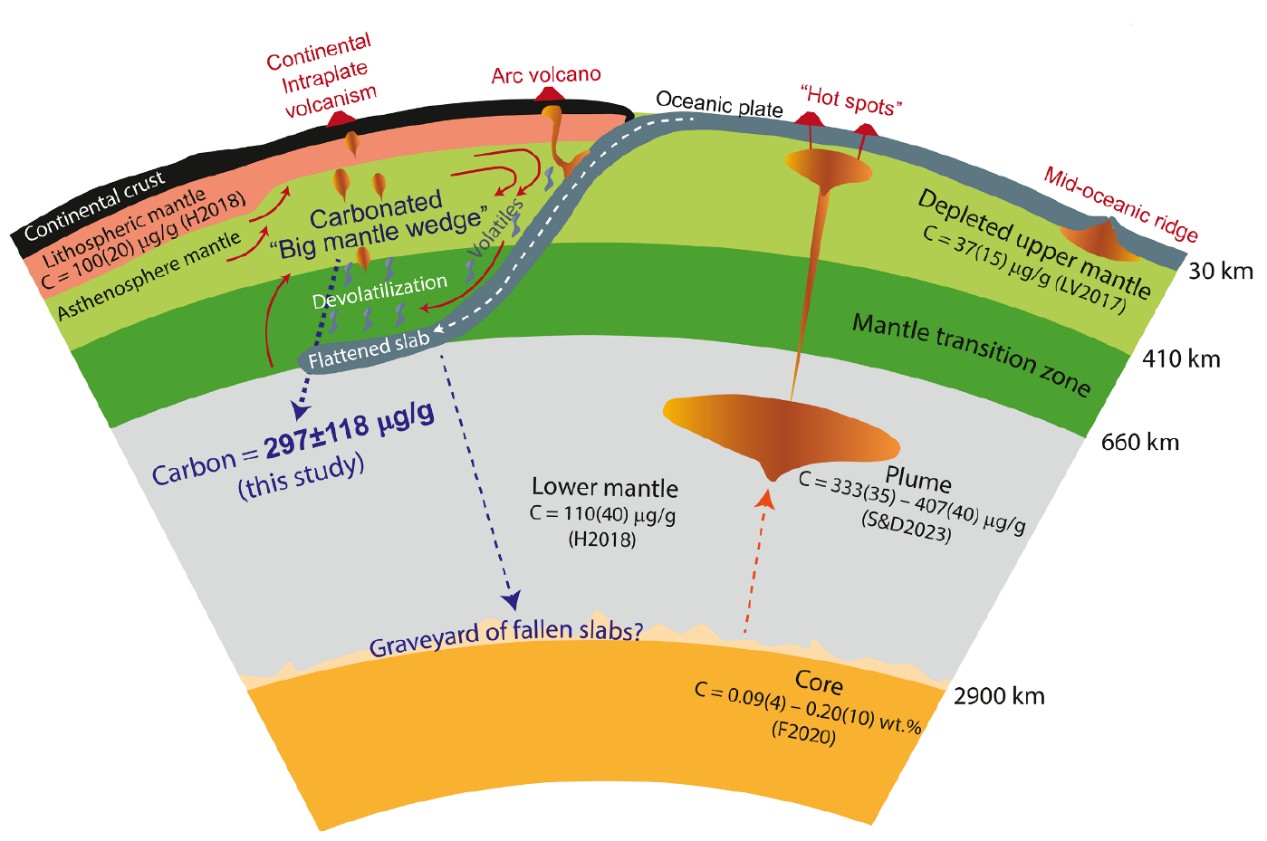

东亚大地幔楔平均碳含量与其他深部储库对比。研究团队供图,下同

东亚大地幔楔平均碳含量与其他深部储库对比。研究团队供图,下同

?

西太平洋板块向东亚大陆深俯冲并滞留在地幔过渡带,形成了规模宏大的东亚大地幔楔。近年来,诸多地球化学示踪及地球物理观测数据均表明,东亚大地幔楔是一个富集再循环碳的深部储库。自白垩纪东亚大地幔楔形成以来,全球气候经历了从“温室”向“冰室”的转变,其背后是大气二氧化碳浓度的长期下降。

传统观点强调,该时期大陆风化作用增强等表层作用对大气二氧化碳消耗的影响,但古地理重建模型显示,该时期固体地球去气通量的减少对于大气二氧化碳下降的推动作用同样不容小觑。那么,东亚大地幔楔的发育是否影响了大气二氧化碳浓度并驱动长期气候变化?其碳储库规模及循环通量是破解这一问题的关键,但是一直缺少定量约束。

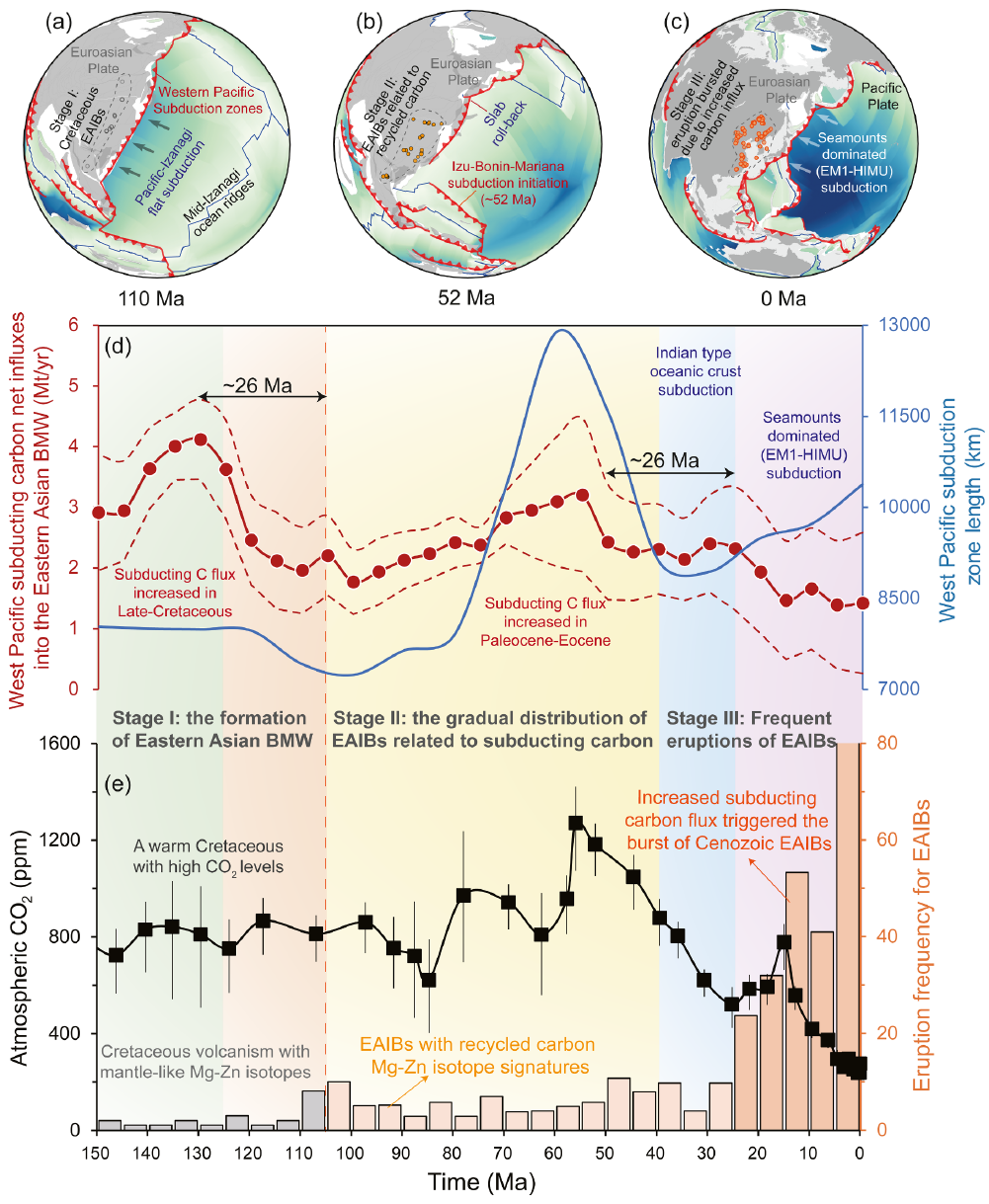

古地理重建模拟东亚大地幔楔俯冲碳通量变化。

古地理重建模拟东亚大地幔楔俯冲碳通量变化。

?

针对上述科学问题,研究团队收集整合了东亚地区板内玄武岩(EAIB)的主微量元素及Zn同位素数据,并运用基于实验岩石学的熔体二氧化碳浓度恢复方法,系统计算了EAIB原始岩浆的二氧化碳含量。研究发现,EAIB的Zn同位素组成与二氧化碳含量、Ca/Al比值等地球化学指标存在显著的相关性,指示EAIB形成于辉石岩熔体与富碳地幔熔体的混合。通过构建“先熔融后混合”的蒙特卡洛模型,本研究首次定量估算出东亚大地幔楔的平均碳含量为297±118?μg/g,该值约为正常对流地幔的三倍。这一结果为东亚大地幔楔是一个规模宏大的碳储库提供了直接证据。

同时,基于Gplates古地理重建模拟,该研究恢复了1.45亿年以来西太平洋俯冲带的演化历史。结果显示,西太平洋深部俯冲碳进入大地幔楔的通量存在两个明显的高峰期,分别位于约130 Ma和52 Ma。这两次俯冲碳输入高峰与EAIBs火山活动的大规模爆发之间存在一个约26 Ma的显著时间延迟。这一滞后效应表明,被输送至地幔深部的碳并不能被快速、有效地通过火山作用释放回大气。相较于弧岩浆,东亚板内玄武岩的喷发频率及通量显著偏低,这种低效的深部碳循环过程,使得东亚大地幔楔在全球碳循环中扮演长期、稳定的深部碳汇角色。这种由大地幔楔发育而驱动的固体地球去气通量降低,是解释白垩纪以来全球气候变冷的一个重要补充机制。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119541

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。