李栋的手心有一块多年的老茧,被他戏称为光学工程师的“勋章”。

作为清华大学生命科学学院教授、北京纳析光电科技有限公司(以下简称纳析科技)创始人,李栋已在生物显微成像领域深耕了近20年。

李栋开发的多模态结构光超分辨显微镜、高时空分辨光片显微镜,以及合理化深度学习超分辨成像算法等技术方法,让生物学家们得以用纳米级的分辨率长时程、高速地观察活细胞。其成果在《自然-方法》刊发时,被同期发表的评论文章评价为“迈向分子水平活体成像的关键一步”。

为了让更多生命科学现象被发现,改变过去高端光学显微镜严重依赖进口的局面,2021年李栋创立了纳析科技。如今,纳析科技研制的国产结构光超分辨显微镜(Multi-SIM)已成为国内用户的首选。

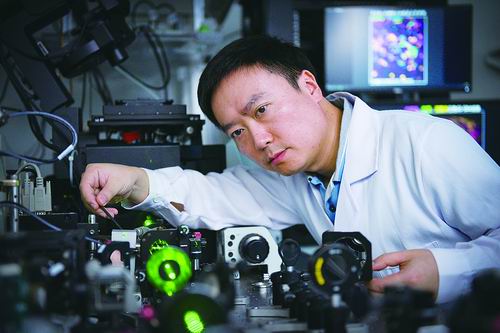

李栋在实验室调试Multi-SIM原型机。受访者供图

李栋在实验室调试Multi-SIM原型机。受访者供图

?

戴上高清“眼镜”看细胞

显微镜学家对分辨率都有着极致追求。但李栋一直思考的是——要帮世界看见什么?

2002年,李栋考入浙江大学光学工程专业。开学第一课,在欣赏本系前辈们用自己研制的高速摄像机拍下我国第一颗原子弹爆炸的场面时,研究光学成像的种子就埋进他的心中。

本科毕业后,李栋前往香港科技大学攻读博士学位。在那里,他接触到“生物光子学”这个新兴学科,随后开启了光学显微成像与生物医学的交叉研究。在他看来,生命科学是各个学科的交汇点,蕴含着无限可能。

2010年,在很多同学选择热门的微电子、无人机等领域时,李栋翻阅生物光子学领域所有顶尖学者的主页,最终锁定美国霍华德·休斯医学研究所,并前往该所教授埃里克·贝齐格的实验室做博士后工作。2014年,埃里克·贝齐格凭借超分辨率荧光显微镜摘得诺贝尔化学奖桂冠。

李栋回忆,霍华德·休斯医学研究所有着浓厚的学术交叉氛围,同一楼层有生物学各个方向的研究学者,他们的研究对象涉及线虫、果蝇、小鼠等。在这里,李栋深切感受到,对于生物医学研究而言,除了分辨率,成像时长和成像速度同样重要。“要在保持细胞活性的状态下,突破空间分辨率极限,并连续捕捉亚细胞结构动态变化过程。”

由于电子显微镜无法观测动态活体的细胞,李栋把目光转向了擅长观察活体细胞的光学显微镜。但受限于“阿贝衍射极限”,光学显微成像技术发展一度举步维艰。

什么是“阿贝衍射极限”?通俗来讲,光学显微镜分辨率的极限,大约是可见光波长的一半。以可见光中波长最短的蓝紫光计算,就是波长400纳米的一半,即200纳米。这个分辨率,远不足以看清百纳米级别的细胞器,甚至连几纳米、几十纳米的生物大分子也看不清。

很长一段时间,李栋陷入突破衍射极限分辨率与保持细胞活性无法兼得的困境中。一个高中时期的公式,给了他巨大的灵感:两个正弦函数相乘,波函数的频率会增加。给出两个不同颜色的光源,让它们的波峰互相叠加,从而突破原有的极限,就能大大提高分辨率。

通过长达两年的系统模拟和光路搭建,李栋终于开发出新的非线性结构光超分辨活细胞显微镜系统,仅需利用标准的光学元件,优化不同波长结构照明的周期,即可补偿不同波长之间的色差,并开发出相应的高效校准流程,使“结构光激活、结构光激发”的思路得以在工程上实施。

2012年圣诞节前后,美国多地暴雪,窗外到处是积雪。实验室里,李栋正安静地测试这一新技术方案,兴奋中夹杂着一丝紧张。

显微镜下,从左到右,从衍射极限分辨率100纳米再到60纳米,细胞内微丝骨架的脉络逐渐清晰,犹如高度近视的人戴上了高清“眼镜”,眼前的细胞世界一下从模糊变得清晰且动态。

“成功了!”看着屏幕上的变化,李栋难以抑制心底的欣喜,索性把对比图最大化,当作电脑的屏保。

李栋首创的高数值孔径非线性结构光照明显微镜技术,一举突破了当时结构光显微技术分辨率仅能提升两倍的局限,以对细胞伤害最小的方式,把活细胞高速成像的光学分辨率从200纳米提高到60纳米。

2015年《科学》以封面文章形式刊登了这一历史性进展。埃里克·贝齐格也称赞这项工作是“英雄般的实验”。

在这之后,原本停滞不前的结构光学显微镜研究突然蓬勃发展起来。李栋的工作让同行们看到了这条路上的“光”。

一件更加“冒险”的事情

“我是二手生物学家。”李栋常常这样“自嘲”。但在很多合作者看来,李栋“完全进入了生物学领域”。

2015年,李栋回国组建了自己的团队。他希望帮助科学家们在纳米世界里看得更清、更全、更长远、更立体。

不少人劝李栋创办公司,把这项技术从实验室搬上“货架”。对技术有着极致追求的他,总觉得还不到时候。

2018年,李栋开发的掠入射结构光超分辨显微镜技术入选2018年度科技部中国科学十大进展。2019年,李栋获得首届“科学探索奖”。随后,就有投资人找到李栋,对这项技术表现出浓厚兴趣。

当时,由于原有超分辨技术的瓶颈及其产品在市场反馈不及预期,几家国外知名显微镜企业已经停止相关显微镜的生产。2021年,李栋创立纳析科技的初衷是,“提供高端显微镜的中国解决方案”。

2022年5月7日,纳析科技为首批用户交付了Multi-SIM。很快,西湖大学、北京协和医院、清华大学、福建医科大学等高校和科研院所相继采购了Multi-SIM。

让国内用户选择国产高端科研仪器并非易事。对于采购者而言,这是一件更加“冒险”的事情,“国内仪器必须比国外仪器先进半代到一代,用户才有可能选择。”李栋告诉《中国科学报》。

借助他开发的活细胞超高分辨率成像系统,一个个科学之谜被揭开:磷脂酶效应器在基于环状寡核苷酸的抗噬菌体信号传导系统中的分子机制被揭示,成果发表于《细胞》;新型溶酶体分裂因子被鉴定,成果发表于《自然》;内质网钙信号是决定自噬体形成的关键因子被揭示,成果发表于《细胞》……

除了Multi-SIM,纳析科技还发布了超分辨光片显微镜NanoSlice、转盘共聚焦显微SpinX以及图像处理软件DeepInsight等显微成像解决方案。

“真正体现产品价值的,不仅仅是销售额和市场份额,更重要的是助力科学家取得前沿研究成果。”李栋说。

从不刻意说服投资人

“求是、创新,简单做事、简单做人。”这是公司成立之初,李栋定下的企业文化,也是他的科研和为人准则。

与市场交手4年后,李栋依然坚持这一准则。在他看来,应对“复杂”的市场,“简单”或许就是最好的方法。

李栋的妻子是一名资深的产品经理。她见过各类创业者,却没有见过像李栋这样将对科学的纯粹贯穿于企业经营的人。从研发、生产到售前和售后,李栋的标准都是帮助用户解决科学问题。对于暂时经费不足或者有意向的科研用户,只要设备充裕,李栋就会让他们免费使用半年到一年。其售后服务期限,也比国外知名供应商多3到5年。

清华大学生命科学学院教授俞立曾这样评价李栋——“谦谦君子”“完全不忽悠”。因为,李栋说到就一定能做到。

在市场环境并不乐观的情况下,纳析科技在创立第二年就获得了天使轮融资,随后获得几个大奖,也吸引了更多投资人的关注。纳析科技在2024年获HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛一等奖、第十二届东升杯国际创业大赛特等奖,在2025年获第八届中关村国际前沿科技大赛亚军。

短短4年,纳析科技已获得三轮融资,交付40余台超分辨显微镜。在李栋看来,融资过程是水到渠成的事。他从不刻意说服投资人,只是坦诚地介绍技术路线、应用场景,以及他对中国高端显微成像仪器走向引领的朴素信念。

值得一提的是,蔡司、尼康等知名显微镜供应商,也对李栋团队的超分辨显微镜技术表现出极大兴趣,并联合推出多款高端显微镜仪器。超分辨显微镜的全球市场版图正在进一步拓展。

在科研与市场并行下,李栋的生活时间被压缩得越来越少。妻子买来打印生活照片的相机,也常被李栋用来打印细胞,生活影像墙上多半是细胞照片。对于李栋的选择,她一直很支持:“如果他有机会和大家一起改变世界,我很期待他是其中的催化剂。”

《中国科学报》(2025-07-14第4版科创)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。