在全球气候变暖的大背景下,北极地区正经历着前所未有的变革。海冰的快速消融不仅改变了北极的生态环境,也为全球航运业带来了新的机遇与挑战。北极航道,尤其是东北航道,因其独特的地理位置和潜在的通航价值,逐渐成为各国竞相探索的热点。

然而,极地环境的复杂多变,使得北极航线的规划与运营充满了未知与风险。正是在这样的背景下,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室为此研发的RouteView 2.0(北极冰区航线智能规划)的智能航运系统发布,为北极航线的安全与高效运行提供了强有力的支持。相关论文发表于《环境建模与软件》期刊。

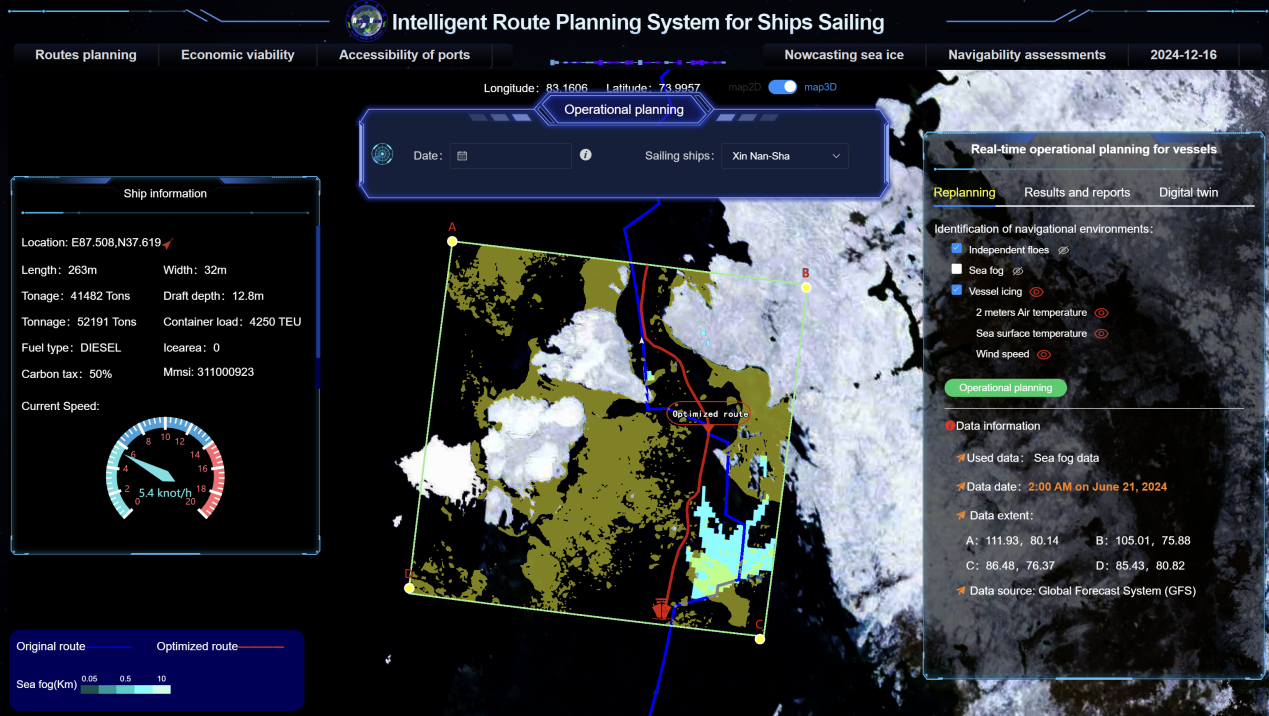

航线实时规划系统界面(基于实时提取的浮冰、海雾及船舶结冰分布,评估船舶通航风险,实现船舶航行前方航线的精准规划与优化调整)。西北生态环境资源研究院供图。

航线实时规划系统界面(基于实时提取的浮冰、海雾及船舶结冰分布,评估船舶通航风险,实现船舶航行前方航线的精准规划与优化调整)。西北生态环境资源研究院供图。

?

为何要研发RouteView 2.0

北极航道,被誉为“冰上丝绸之路”,其通航潜力的提升,对于促进国际贸易、加强区域合作具有重要意义。随着海冰的消融,北极航道的通航窗口期逐渐延长,为我国乃至全球的航运业带来了前所未有的发展机遇。

西北生态环境资源研究院高级工程师吴阿丹表示:“我国对北极航道的开发利用需求将显著增强。在此背景下,面向商船开展北极航线规划的前瞻性研究,实现北极冰区航线智能规划,具有重要的应用价值。”

然而,机遇总是与挑战并存。极地环境的极端性,如严寒、海雾、浮冰等,对船舶的航行安全构成了巨大威胁。特别是在航线规划方面,传统的静态规划方法已难以满足实际需求,亟需一种能够实时响应环境变化、动态调整航线的智能系统。

“智能航运是未来北极航运的核心趋势,但当前我国在北极的遥感、助航保障能力与需求存在差距。”吴阿丹解释道,现如今航道保障缺乏实时高精度浮冰运动数据、航线规划依赖人工经验等难点,亟需发展面向极地浮冰运动短临预报、航线规划智能方法,满足航运保障对高分辨率浮冰信息的需求,破解极地航线规划受限局面。

面对北极航道的复杂挑战,研究团队早在2018年便启动了北极冰区航线规划系统(RouteView 1.0)的研发工作。经过五年的不懈努力,1.0系统终于问世。

该系统能够在线实时计算不同条件约束下未来60天东北航道的最优航线分布,为北极船舶的短-中-长期航行规划提供了科学依据。然而,1.0虽然解决了开航的前瞻性规划问题,但在实际航行中,航线的动态调整与优化仍是一大难题。

“1.0是我们探索北极航线规划的第一步,但它并不完美。”吴阿丹坦言,“在实际航行中,现有北极航线规划模型普遍存在对局部海域环境动态变化响应不足,难以实现复杂极地条件下的实时航线优化与调整因此,我们需要一个更加智能、更加灵活的系统来应对这些挑战。”

航行场景实时模拟。西北生态环境资源研究院供图。

航行场景实时模拟。西北生态环境资源研究院供图。

?

独立浮冰的“千里眼”

正是在这样的背景下,2.0系统应运而生。作为1.0的升级版,2.0在继承前代系统优点的基础上,进行了全方位的创新与升级。该系统创新性地将多源环境要素实时监测技术融入其中,能够精准识别船舶前方500公里范围内的独立浮冰分布、海雾能见度及海浪飞沫结冰等风险因子。通过动态路径优化算法,实现了航线的自适应规划与实时调整,显著提升了极地航行决策的时效性和可靠性。

值得一提的是,在2.0系统中,独立浮冰的实时监测是一项核心功能。传统的北极航线规划模型往往只考虑静态冰情数据,而忽略了浮冰的动态变化。

“海冰信息资源很难直接应用于船舶航行规划,技术人员往往需要进一步借助人工分析方法才能提取出更有价值的船舶规划信息,很难满足船舶航行高时效性的要求。”

吴阿丹解释,在北极航道中,独立浮冰的快速移动往往能在短时间内改变通航环境,对船舶航行构成严重威胁。研究团队将影像预处理、浮冰图像识别等关键方法与模型集成到大数据计算环境,实现了船舶航行前方浮冰信息的实时提取,解决了浮冰信息提取灵活性差、实时性低的问题。在2.0系统中通过构建次公里级独立浮冰在线计算框架,突破了传统千米级冰情数据的粗分辨率限制,实现了东北航道浮冰分布的实时动态解析。

“我们利用深度学习模型,对浮冰的运动轨迹和速度进行了实时监测。”吴阿丹介绍道,“这样一来,船舶就能提前知道前方是否有浮冰障碍,从而及时调整航线,避免碰撞。”

除了浮冰外,海雾也是北极航道中的一大隐患。海雾的形成往往伴随着能见度的急剧下降,给船舶航行带来极大的安全隐患。2.0系统集成了Polar WRF数值模型,实现了对海雾形成、发展及影响区域的精细化反演。通过高分辨率的海洋边界数据和精细化地形资料,系统能够准确刻画船舶航线前方500公里范围的热力梯度和海陆风过程,从而提升对海雾发生位置和范围的模拟能力。

“在海雾高风险区域,系统会自动调整航线,避开能见度低的区域。”吴阿丹补充道,“这样一来,船舶就能更加安全地航行。”

此外,2.0系统的另一大亮点在于其数字孪生技术的应用。通过构建北极航道船舶及航行环境的三维实景模型,系统能够实时接入浮冰、海雾等模型计算数据,实现东北航道局部海域船舶航行的沉浸式展示。这种全新的航线规划可视化手段,不仅提高了决策效率,还增强了船员对航行环境的直观感知。

“在数字孪生系统中,船员可以像玩游戏一样直观地看到航线的变化和风险因子的分布,还可以实现高分辨波浪(如风浪与涌浪)的实时合成。”吴阿丹形象地比喻道,“这样一来,他们就能更加快速地做出决策,确保航行的安全。”

同时,系统建立了人机协同的智能决策闭环,既保留了船长经验判断的宝贵财富,又通过算法持续学习优化风险预测模型,如同一位不断进步的学徒。

RouteView 2.0的展望与挑战

“2.0系统在航线规划上展现出了强大的能力。它拥有“战略”级与“战术”级双重规划模式。”吴阿丹表示,“战略”级规划,如同一位高瞻远瞩的指挥官,提前10-20天为船舶规划出最优航线分布,就像为航行绘制了一张宏观的蓝图。而“战术”级规划则更像是一位灵活机动的战士,在船舶航行过程中,实时精准地规划与优化调整前方最优航线。

然而,2.0系统在极地航运领域的应用推进并非一帆风顺,它面临着双重挑战。极地航海人员长期依赖传统导航经验,对新系统的人机交互界面与多源数据整合功能感到陌生,需要接受适应性训练。特别是要掌握突发状况下的系统干预能力,这对于资深船员群体来说,就像让他们放弃熟悉的武器,去学习使用全新的高科技装备,技能转型的要求极高。

与此同时,传统航运企业在系统部署过程中也困难重重。船舶设备数字化基础薄弱、船岸系统兼容性不足等问题,就像一道道难以跨越的沟壑。企业既要重构航行管理流程,又需平衡智能化升级的投入产出比,这些因素如同沉重的枷锁,可能影响系统的推广进度。

为了加速2.0系统的应用落地,研发团队将发展高精度卫星反演和通信、物联网边缘计算及AI大语言模型等关键技术,进一步提升系统的智能化水平。同时,联合中远海运特种运输股份有限公司、上海船舶运输科学研究所有限公司、中国极地研究中心,在技术革新和场景验证两个方面发力。在技术革新层面,他们要开发具备自适应能力的智能交互界面,大幅简化船员操作流程。

“团队将优先选择3-5艘北极航线常航船舶进行为期一年的系统实测。他们将实时对比传统航行与智能规划模式在燃油消耗、航行时间、风险规避等维度的实际数据,就像两位实力相当的选手进行一场公平的较量,最终形成具有说服力的效益分析报告,为系统的推广提供有力的依据。”吴阿丹说。

相关论文链接:https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2025.106464

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。