近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员徐兆超、副研究员乔庆龙团队发现了一种新型“尾翼”介导的激发态分子内质子转移机制(ta-ESIPT),在对水/非水环境转变中表现出优异的ESIPT激活性能,并且在宽的极性范围内均可实现双荧光发射,可应用于活细胞内多种蛋白的比率识别、动态荧光成像与药物筛选。相关成果发表在《美国化学会志》。

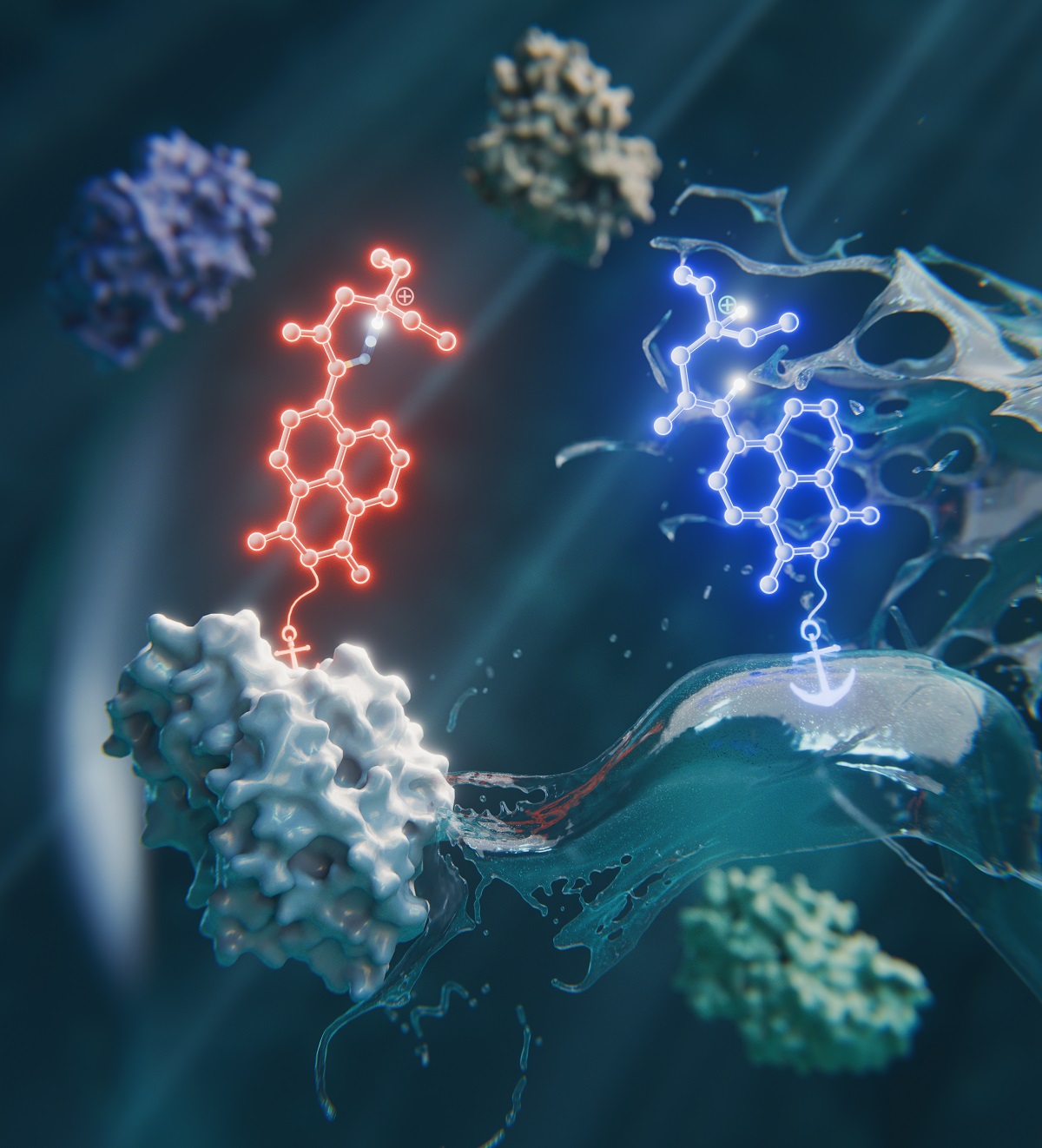

新型激发态分子内质子转移机制示意图。大连化物所供图

激发态分子内质子转移(ESIPT)作为荧光分子核心传感机制,被广泛应用于荧光探针、生物成像、分子逻辑器件及光电材料等领域。该机制的本质是荧光分子受光激发后,其激发态分子内邻近的质子给体与受体发生快速质子迁移,进而产生特征性双波长发射。这种独特的双发射特性赋予ESIPT探针高精度比率检测能力,成为解析生物分子动态行为及微环境变化的理想工具。

但是,传统ESIPT荧光团因必须依赖共轭体系内的分子内氢键,长期面临识别选择性差、生物相容性差、设计局限三大技术瓶颈,而生物兼容性优异的经典荧光团又无法具备ESIPT效应。

本研究中,团队在深入探究分子作用机制时发现,“尾翼”结构能够实现对激发态质子转移过程的定向调控。团队通过在荧光母核中引入脂肪胺“尾翼”结构,在激发态条件下,酰胺基团的质子能够精准转移至“尾翼”受体,进而形成稳定的ta-ESIPT双发射态。该机制在弱极性至强极性的多种溶剂中均保持稳定,且能智能识别水相环境自发关闭,提升了探针对非水微环境变化的响应敏感性。

随后,团队利用ta-ESIPT的普适性特点,基于六种经典电荷转移型荧光团,开发出了系列靶向碳酸酐酶、亲和素等蛋白的比率型探针。实验证实,探针结合靶蛋白后触发显著荧光红移,实现了活细胞内上述蛋白的动态比率成像与药物筛选。相较于传统ESIPT体系,ta-ESIPT平台具有模块化设计优势——仅需对现有经典荧光团进行微小化学修饰即可实现ESIPT功能扩展,在保持优异生物相容性的同时,解决了环境敏感性与分子适应性难以兼得的矛盾。

ta-ESIPT技术有望推动蛋白质动态互作、药物靶标筛选等领域的革新,为开发新一代生物医学探针提供了通用型技术平台。

相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.5c02725

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。