近日,中国科学院广州地球化学研究所与广东省地震局合作,通过功率谱密度和频谱分析等方法,解析了粤港澳大湾区城市地震噪声的时空变化,成功捕捉了交通流量、地铁运行、船舶活动等人类活动的精细特征,为城市动态监测和灾害管理提供了新思路。相关成果发表于《地球与空间科学》(Earth and Space Science)。

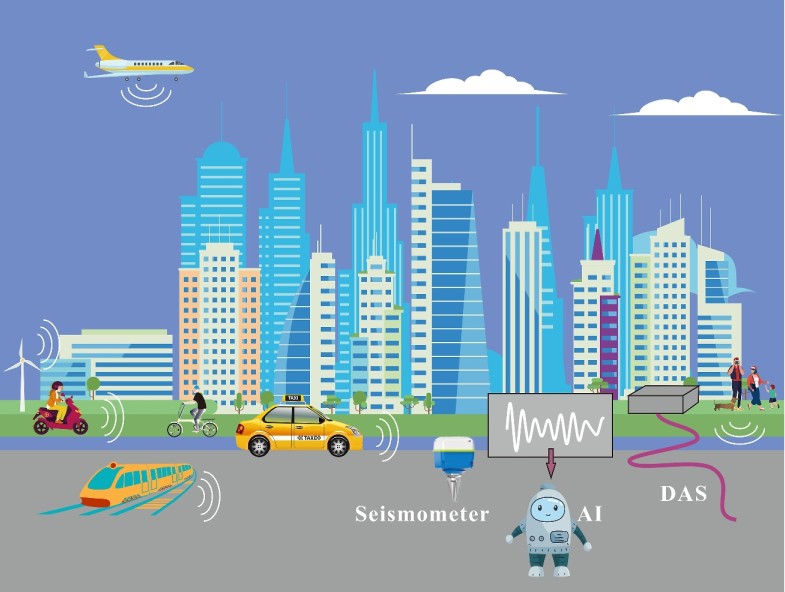

城市脉动的地震学监测示意图。研究团队供图

城市脉动的地震学监测示意图。研究团队供图

?

粤港澳大湾区作为世界级城市群,对东亚经济发展起着至关重要的作用,也是人口高度密集的区域。随着城市化进程的加快,大湾区的城市环境正经历深刻的变革,面临着对基础设施和公共服务优化的迫切需求,以及可持续发展和灾害防御等领域的挑战。

因此,准确把握城市活动的动态,对于城市管理和实现可持续发展具有重要意义。传统监控手段(如摄像头、卫星遥感)常受天气影响或涉及隐私问题,而地震仪凭借其高灵敏度和全天候工作及无隐私风险等优势,已成为监测城市活动的新工具,也是新兴研究领域——城市地震学的主要手段。

中国科学院广州地球化学研究所博士生熊成及其导师、研究员邓阳凡团队,联合广东省地震局高级工程师王力伟、研究员叶秀薇等合作者,在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,将地震学技术引入城市动态监测领域,利用布设在大湾区约60×60平方公里区域的6200多个节点式地震仪,开展了粤港澳大湾区城市活动监测研究。

该研究通过功率谱密度与频谱分析,研究揭示了城市人文地震噪声的显著时空差异,且人文噪声强度与人口密度和交通线路存在非常强的相关性。城市核心区的人文噪声强度比山区和农村高,噪声地图与卫星影像的城市空间格局高度吻合。在时间上,发现人文噪声能量存在明显清晰的日周期(早晚高峰显著增强)、周周期波动,精准反映了居民通勤、休闲等行为规律,为城市活力时空分布提供了量化依据。

该研究还利用频谱分析技术对车辆、地铁、火车和船只等各种交通工具所产生的高频地震信号进行了分析。成功自动识别车辆、地铁、火车及船舶信号,构建了不同交通方式的振动特征图谱。通过信号分析精确估算车辆与地铁行驶速度,并得到了精确的地铁运行班次表,与广州地铁官方时刻表高度一致,验证了地震学方法的可靠性。

研究发现,地震噪声数据与人口密度(相关系数0.95)、夜间灯光强度(相关系数0.82)显著相关,表明其可作为评估城市发展活跃度的新型指标。研究人员前期已通过密集台阵对粤港澳大湾区进行了高分辨率浅层结构探测和灾害评估,进一步证实了基于密集台阵的城市地震学在灾害预警、地下结构探测及智慧城市管理中的多元应用潜力。通过融合分布式光纤传感(DAS)与人工智能技术,未来有望构建更广域、实时化的城市动态感知网络。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2024EA004088

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。