弱视是一种常见的视觉发育障碍,通常表现为单眼视力下降,即便矫正了屈光不正,视力仍无法达到正常水平。以往研究普遍认为弱视眼的视觉信号在传递过程中发生了衰减,但在介观尺度上参与前馈、侧向连接与反馈处理的皮层微环路的具体变化,以及双眼相互作用的机制仍不明确。

近日,中国科学院生物物理研究所张朋团队与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院文雯团队合作,利用超高分辨率7特斯拉(7T)功能磁共振成像(fMRI)和频率标记脑电图(EEG)技术,揭示了人类弱视患者视觉皮层微环路层级上的神经活动异常。

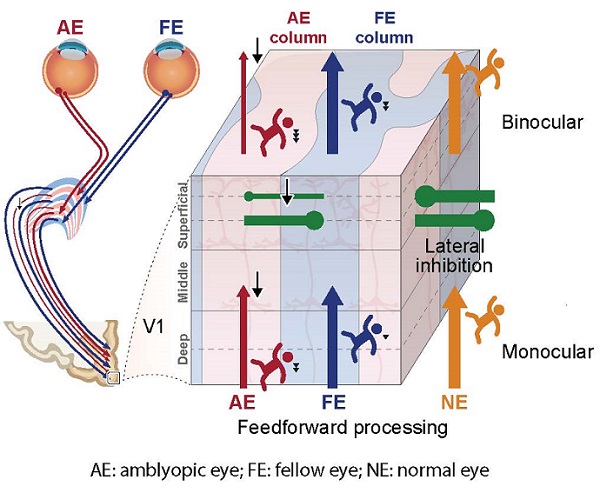

弱视眼信号在传入皮层时已经受损,双眼互相抑制失衡、整合减弱,信号延迟增加。

弱视眼信号在传入皮层时已经受损,双眼互相抑制失衡、整合减弱,信号延迟增加。

?

该研究发现,在弱视患者的大脑视觉皮层初级区域(V1区),来自弱视眼的视觉信号在输入层(主要负责接收丘脑信息的皮层亚层)已显著减弱,并前馈传递至下游视觉区,提示弱视的异常起源于更早阶段的视觉信息输入缺陷。这也印证了团队此前关于弱视患者皮层下视觉核团功能改变的研究成果。双眼侧向抑制机制失衡进一步导致V1区表层信号丢失,强势眼(好眼)强烈抑制了弱视眼的信号传递,而弱视眼对好眼的抑制则显著下降。脑电频率标记数据进一步表明,眼间抑制的失衡伴随着双眼视觉信息整合能力的显著下降。此外弱视眼视觉信号不仅幅度下降,而且传递速度明显变慢,整体视觉处理效率降低。

这项研究首次以亚毫米和毫秒级的精度描绘了弱视患者视觉皮层微环路的异常变化,揭示了关键期内异常视觉经验如何塑造人类皮层微环路功能。

研究成果对理解弱视的神经机制具有重要意义,并为弱视治疗提供了新的理论基础。例如,针对输入层神经元功能的强化训练和改善双眼信息整合、纠正失衡抑制的视觉训练,可能成为未来弱视治疗的新方向。

该研究论文于2025年4月11日发表于《Imaging Neuroscience》期刊。中国科学院生物物理研究所王跃博士、钱晨灿副研究员、高弋戈博士和复旦大学附属眼耳鼻喉科医院周钰莲医师为共同第一作者,中国科学院生物物理研究所张朋研究员、钱晨灿副研究员、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院文雯主任医师为共同通讯作者,浙江大学电气工程学院张孝通教授为共同作者。

该研究得到了科技创新2030-"脑科学与类脑研究"重大项目、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、温州医科大学眼视光学和视觉科学国家重点实验室项目、上海市科技创新行动计划专项资金的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1162/imag_a_00561

(原标题:张朋研究组与合作者利用7T分层fMRI联合脑电频率标记技术共同揭示弱视患者视觉皮层微环路异常机制)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。