|

|

|

|

|

光热响应型海绵可有效应对水体溢油污染 |

|

长安大学研发仿生界面设计实现光热协同治污 |

近年来,水体溢油污染频发,高黏度原油的处理仍面临挑战。近日,长安大学杨利伟教授、赵传靓老师指导的“守护蔚蓝”学生创新团队通过仿生结构设计,成功开发出聚氨酯基光热响应型海绵(PTPU海绵),能够为复杂油污治理提供高效、可持续解决方案。

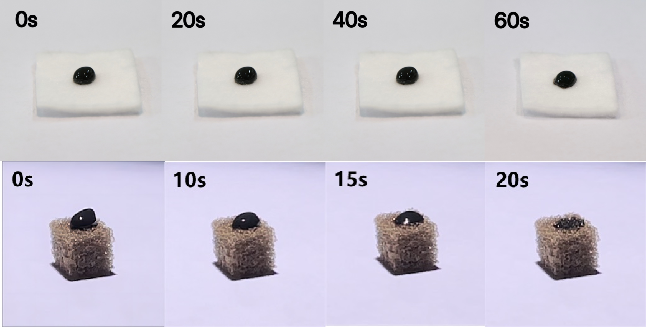

PTPU海绵实物图。

该研究团队从荷叶超疏水表面获得灵感,通过三维骨架重构与分层修饰策略,赋予海绵独特的梯度界面性能。其基材选用商用聚氨酯海绵作为支撑骨架,表层采用多巴胺自聚合形成纳米级粗糙结构,为后续功能化改性奠定了基础。他们取得的关键突破在于:将二维硫化钼(MoS?)光热层的引入——这种纳米片状材料将光热转换效率显著提升,1标准太阳光照下使原油黏度较无光条件下降低3倍以上,吸附速率达96 mg·s-1·cm-2,较传统材料提升40%。最外层硅烷化反应形成的超疏水界面(水接触角168°,滚动角8°),确保了油水快速分离。

PTPU海绵与其他吸油材料对比。图片均由论文作者提供

动态响应能力是该技术的另一亮点。光照条件下,海绵通过光热-毛细耦合效应实现高效吸附,同时PDA网络维持结构稳定性(50次压缩后容量保持>90%),MoS?催化层加速乳液破乳。极端环境测试显示,PTPU海绵在pH 2—12、120℃高温及高盐溶液中浸泡30天后,性能衰减不足5%;经多次海水冲刷,涂层仍无脱落,吸油容量保持率>85%。

在工业级测试中,单次吸附量达36.46—85.52 g/g(按油品密度计算),清理效率超传统技术40%。配套开发的蠕动泵连续分离系统能耗仅0.01元/kg油,适配水体溢油应急与工业循环水处理等场景。

以上相关研究内容发表在《应用催化B:环境与能源》2025年第370卷上和已申请2项国家发明专利。

据了解,这项成果得益于长安大学建工学院研究团队的通力协作,结合实验验证与仿真模拟,攻克了材料稳定性、光热响应性与规模化生产的难题。目前该团队现有教授1名、2名副教授和3名讲师,主编及参编标准30余项,授权专利10余项,获各类科技奖6项,省勘察设计一、二等奖5项,主持国家级及省部级课题20余项,科技成果转化和工程应用项目4项。

论文相关信息:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125193

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。