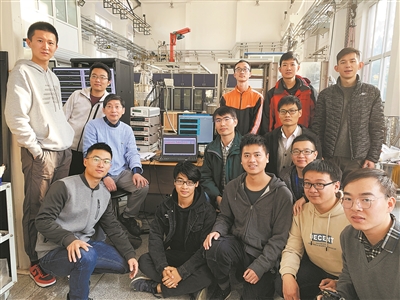

图为9.4T超高场人体全身磁共振成像磁体。

图为9.4T超高场人体全身磁共振成像磁体。

?

图为中国科学院电工研究所无液氦高场强磁装备团队。受访者供图

图为中国科学院电工研究所无液氦高场强磁装备团队。受访者供图

?

从32.35T(特斯拉)极高场超导磁体,到9.4T超高场人体全身磁共振成像超导磁体,再到多种无液氦超导磁体系统……在中国科学院电工研究所(以下简称“中国科学院电工所”)的一隅,一个满载荣誉的照片柜诉说着由中国科学院院士王秋良带领的无液氦高场强磁装备团队取得的成就。

这支团队的历史可追溯到20世纪70年代由中国科学院院士严陆光组建的超导技术研究团队。他们在国内率先叩开超导磁体科学技术及应用研究的大门。2002年,王秋良接过接力棒,带领团队在超导强磁科技及装备领域持续深耕,屡攀高峰。日前,这支团队获得“2024年中国科学院年度团队”称号。

“我们团队的核心使命,就是追求更高、更稳定、更均匀的强磁场,推动中国强磁技术发展。”王秋良望着照片柜自豪地说。

铆着劲不断追赶

一间简陋的小屋,几台机器嗡嗡作响,6个人忙前忙后。这便是王秋良所在团队研究超导强磁的最初状态。

“超导强磁技术被誉为21世纪的关键技术,是我国抢占科技制高点的重要技术方向。尽管研究之初面临资金匮乏、人才短缺、设备简陋的困境,但我们也不能让关键技术受制于人。”王秋良回忆道。

团队长期深耕超导强磁领域,2008年,更是将目标锁定在研发世界一流的高场超导磁体。“打造世界一流的高场超导磁体,是为了满足国家重大科技基础设施项目对极端强磁场的需求,为材料、能源、信息等领域破解关键科学问题提供先进的公共实验装置。”王秋良说。

为攻克高场超导磁体的技术难题,王秋良带领团队几乎从零开始,踏上了漫长而艰辛的技术攻关之路。从2008年至2015年,团队不断探索新工艺,为后续研制设备奠定了坚实基础。

“磁场强度以T为单位。一般而言,低温超导磁体产生的磁场强度上限为23.0T。”团队成员、中国科学院电工所研究员刘建华介绍,为突破这一上限,团队采用高低温混合超导磁体的方式研制磁体,即在低温超导磁体的同轴结构内部插入高温超导磁体,利用高温超导材料抗拉伸强度高、高磁场下载流密度大的优点,产生23.0T以上的中心磁场。

19.4T、24.0T、25.7T、27.2T……从2015年到2017年,团队一直在突破上限,攀登磁场强度的新高峰。每次突破都让团队倍感振奋,但攀登之路却不平坦。

2017年11月,团队历经艰辛,终于将磁场强度提升至27.2T。然而,仅仅过了十多天,2017年12月美国国家强磁场实验室创造了32.0T超导磁体的世界纪录。

“当时,我们压力很大,每提升0.01T的磁场强度都非常困难。美国已经达到了32.0T,我们想着无论如何也要突破32.0T。”刘建华回忆。

此后两年,团队根据综合极端条件大科学装置对磁场强度的要求,不断改进技术,设计并建造了全新的超导线圈和支撑结构,为冲击更高磁场强度做足准备。

然而,就在测试即将成功的关键时刻,新的挑战悄然而至。

“2019年11月,在测试过程中,低温系统出现预警。”刘建华说,若磁体所处的低温环境无法维持,磁体可能随时失超甚至损坏。

此时,团队上下陷入迷茫。大科学装置所需的强磁场指标已达到,是否有必要冲击更高磁场强度?

关键时刻,王秋良拍板说:“都干到这个程度了,必须继续往上冲!”

经过不懈努力,团队解决了低温问题,使磁场强度突破32.0T,追平了美国的纪录。但追平纪录并非终点,团队成员铆足了劲,继续冲刺。在2019年11月12日,磁场强度上升至32.35T,磁体运行稳定且未失超,一举打破美国创造的世界纪录。

摸着石头过河

在研制32.35T超导磁体的同时,团队还承担了研制9.4T超高场人体全身磁共振成像磁体的任务。这种磁体需要在800毫米的孔径内提供高均匀性和高稳定度的强磁场,研制难度极高。

“如果说研制32.35T超导磁体的难度在于磁场强度高,那么研制9.4T超高场人体全身磁共振成像磁体的难度就在于如何在大空间内使磁场既强又均匀。”王秋良说。

“研制初期,我们面临诸多质疑。”团队成员、中国科学院电工所研究员程军胜回忆道,“这可以说是一个全新赛道,无经验可循,只能摸着石头过河,一点点探索。”

9.4T超高场人体全身磁共振成像磁体由13万匝超导线绕制而成,每一匝超导线又由上百根仅几十微米粗细的超导芯丝构成。程军胜说:“任何细微的偏差都可能影响整个磁体的精度。”

团队花费十余年时间攻克了大尺寸高均匀度超高场超导磁体的极限电磁设计和制造等关键技术。2022年5月,团队成功研制出满足人体全身成像的9.4T超高场超导磁体,使我国成为亚洲第一个掌握该项关键技术的国家。

“与常规临床应用的1.5T和3.0T超导磁共振成像设备相比,9.4T成像设备能获得更高信噪比、更高分辨率的检测图像,且成像速度更快。”王秋良介绍,该设备不仅可用于开展人体代谢、脑认知科学、神经科学等前沿科学领域的研究,还可助力帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病以及恶性肿瘤的早期诊断。

在高场强磁装备领域深耕多年,王秋良所在团队近年又迈上了无液氦超导磁体赛道。在王秋良看来,传统的液氦浸泡强超导磁体装备已经难以满足解决液氦供应“卡脖子”难题的迫切要求。因此,研发无液氦强磁装备,成为推动强磁装备行业进一步发展的关键。

“氦气属于稀缺资源。”团队成员、中国科学院电工所副研究员王晖说,近年来液氦多次出现供应中断和价格飙升的情况。

“超导磁体需要在极低温环境中运行以保持磁体的超导态,传统技术采用零下269摄氏度的液氦浸泡维持磁体正常运行。如果不用液氦,如何保障超导磁体稳定运行便成为了首要难题。”王晖解释,在磁体充放电过程中,无液氦超导磁体的温度会出现波动,而传统液氦浸泡磁体的温度很稳定。

2015年起,王秋良开始带领团队研究无液氦超导磁体成套关键技术,并将相关技术应用于0.7T、1.5T、3T、7T等无液氦磁共振成像系统领域,同时研发出多种适用于苛刻应用场景的无液氦特种强电磁装备。

“随着产量增加,无液氦超导磁体制造成本将逐渐降低。”王秋良说,无液氦超导磁体虽然制造过程较为复杂,但运行成本较低,具有广阔的应用前景。

以项目培养人才

“超导强磁研究属于跨学科领域。开展相关研究需集结具备多学科背景的科研人员,组建研发团队,通过紧密协作推动工作取得进展。”王秋良说。

目前,无液氦高场强磁装备团队的研究人员总数超过百人。他们来自超导、电磁场、低温、机械、材料、热工和测控等学科领域,形成了一支跨越老中青三代、学科交叉融合的团队。随着科研任务增加,团队不断壮大,吸引众多年轻人加入。

“我们培养年轻人,主要是通过以老带新、以项目促成长的方式,让他们在实战中成长。”王秋良介绍,团队成员根据个人专业方向和科研任务需求,分别负责各自擅长领域的工作,每个项目都有年轻人参与。

为确保每个项目都能顺利推进,团队采取了项目负责制,即每位核心成员负责一个主要项目,并至少协调5个项目相关人员参与其中。

“这种项目管理模式不仅促进了团队成员之间的紧密合作,还实现了优势互补,让成员们能够在多个项目中交叉融合,为年轻人的快速成长提供了广阔舞台。”王秋良说。

谈及未来发展,王秋良说,他将带领团队年轻人聚焦于以下几个主要方向:一是追求更高的稳态强磁场、更大的磁场使用空间和更高的磁场质量,二是研发适应苛刻应用环境的特种强磁装备,三是发展超导磁共振成像和谱仪技术。

(原标题:勇攀超导强磁科研高峰——记中国科学院电工所无液氦高场强磁装备团队)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。