棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类动物,是一类重要的医学寄生虫。但是,棘头动物门虽然建立已有200余年,但起源问题一直没有答案。4月10日,记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,中国科学院南京地质古生物研究所博士生罗慈航在研究员王博指导下,与多国学者合作的研究成果表明,产自内蒙古道虎沟(约1.6亿年前)的棘头虫化石——侏罗虫,为解决棘头动物门的起源之谜提供了实证。相关研究成果9日发表在国际期刊《自然》上。

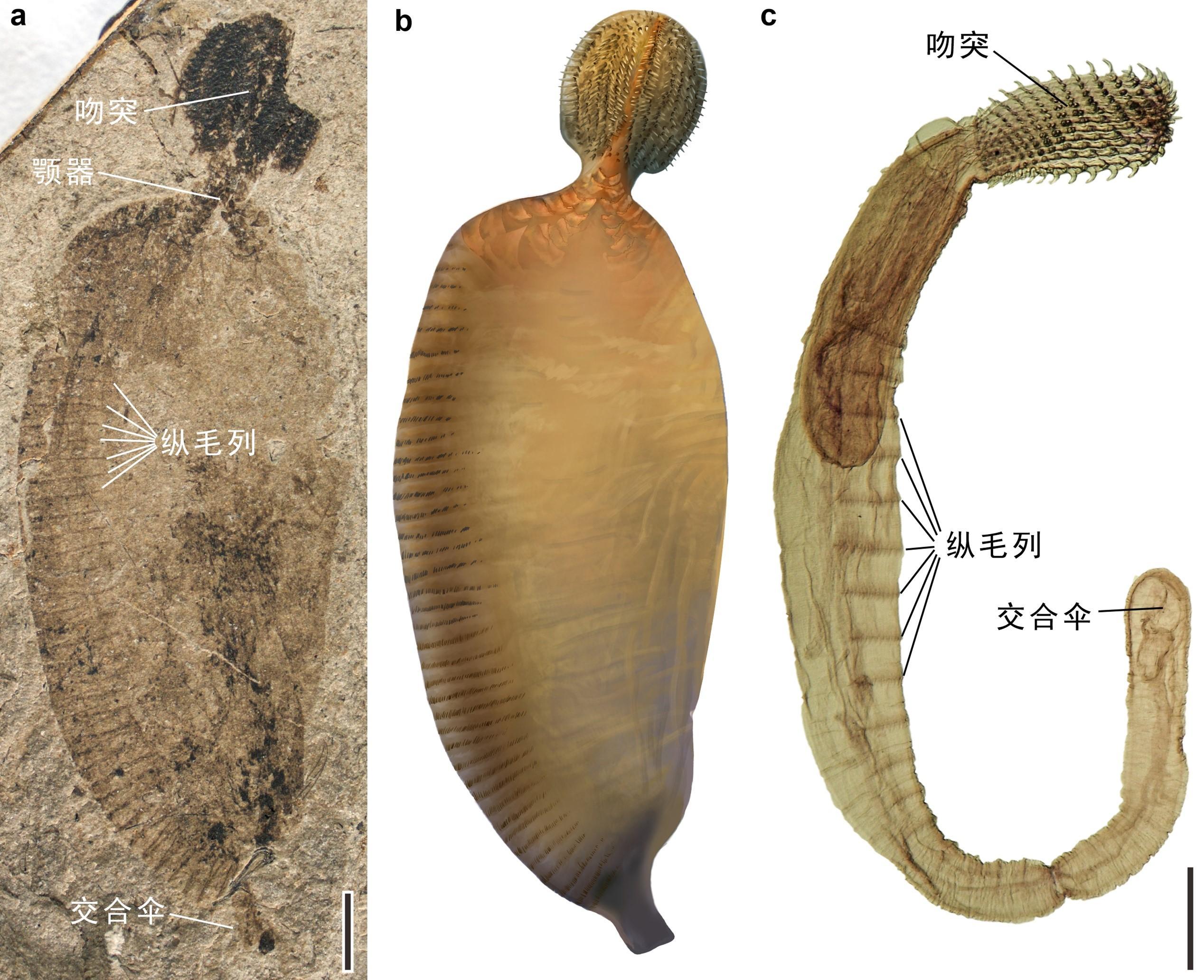

侏罗虫(a,化石照片;b,复原图)及与现生棘头虫(c)的比较。南京古生物所画师杨定华绘制侏罗虫的复原图。

动物界包含30余个门级分类单元,它们共同构建了动物演化的基本框架。每个门的起源一直是学界研究重点。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。由于棘头虫的身体构型高度特化,其系统分类位置一直存在很大争议。基于不同的形态学特征,不同学者分别提出棘头虫与扁形动物门、鳃曳动物门以及轮虫动物门近缘的观点。

然而,分子系统学分析表明,棘头虫最可能是轮虫动物门中一个特化的类群。但是,营体内寄生生活的棘头虫的身体构型与自由生活的轮虫有着很大的差异。同时,由于棘头虫是体内寄生虫,很难保存为化石,其个体微小、身体结构趋同、分类特征不清,多属于疑难化石,因此,中生代蠕虫化石一直是古生物学领域的“冷门”,挑战性极高。

研究团队借助扫描电镜、能谱分析等方法,对“道虎沟侏罗棘头虫”化石进行精细的解剖学研究发现,侏罗虫的身体整体呈纺锤形,分成明显的3部分,即吻突、颈和躯干。

侏罗虫最奇特的特征是其位于躯干最前方的颚器。侏罗虫的吻突具硬化的、略向下弯曲的刺。侏罗虫身体上有约32对仅延伸至身体一小部分的纵毛列,类似的结构也常见于现生棘头虫。侏罗虫的吻突中央保存了消化道,但躯干整体未发现明显的消化道,其身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。

侏罗虫具钩的吻突和较大的体型表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出了内寄生的习性,也表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪已经与其它轮虫分化。

为进一步确定侏罗虫的演化位置,研究团队构建一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并开展系统发育分析。结果表明,侏罗虫的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。