中国科学院广州地球化学研究所同合作者,在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助下,研究构建了近地表至软流圈顶部的可靠岩石圈电阻率结构,并揭示了华南右江盆地岩石圈地幔水化及减薄机制。相关成果发表于《地球物理研究杂志:固体地球》(Journal of Geophysical Research:Solid Earth)。

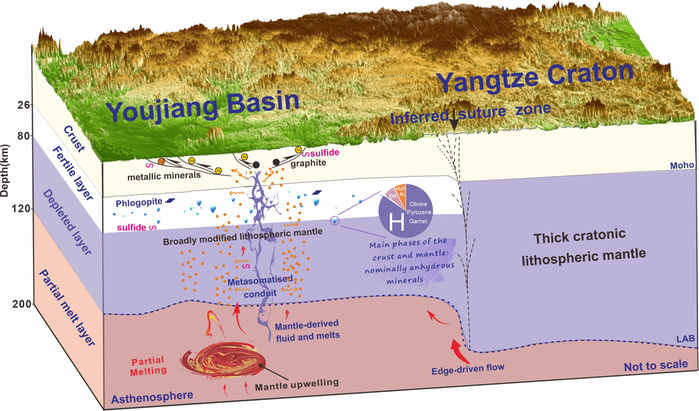

右江盆地岩石圈地幔水化及减薄机制示意图。研究团队供图

?

水通过改变地幔岩石物理和化学性质,深刻影响大陆岩石圈的构造演化和地球动力学过程,同时还在地质资源和灾害形成中扮演重要角色。由于地球内部的不可入性及深部样品的稀缺性,目前我们对地幔的实际含水量分布仍所知甚少。

由于地幔主要矿物的电阻率对水的存在和含量变化非常敏感,利用大地电磁(MT)等电磁感应测深方法获取的地幔电阻率信息可以为约束其含水量空间分布提供关键约束。在过去,研究者们在利用观测电阻率约束上地幔含水量时通常仅考虑单一橄榄石矿物,而忽略了其他NAMs矿物(如辉石、石榴石)及含水矿物(如金云母)对电阻率的影响,因而严重制约了估算结果的准确度。

针对上述科学问题,中国科学院广州地球化学研究所博士后杨振,在该所副研究员李鑫和研究员邓阳凡的指导下,联合重庆大学、中国科学院地质与地球物理研究所及哈佛大学的合作者,利用一条长约600千米、南北向横穿华南大陆西南部的MT观测剖面,构建了近地表至软流圈顶部的可靠岩石圈电阻率结构,并进一步结合研究区内其他地球物理、岩石学观测信息及不同地幔矿物电阻率实验室测量数据,对岩石圈地幔的含水量进行了定量化研究。

研究发现,右江盆地的高电阻率岩石圈整体较薄(~100千米),且被一系列与地表大型断裂带重合的局部低阻异常所分割,其岩石圈地幔的含水量在~55千米深度处达到最大值(~200ppm),并随深度增大而逐渐降低。上述含水量估值与前人通过天然地幔包体测量得到估算结果大致吻合。

此外,扬子克拉通岩石圈的电性结构与右江盆地截然不同,整体上表现为一个巨厚的,高电阻率异常体,其最大含水量不超过40ppm,代表了一个几乎干燥的、未经显著改造的克拉通岩石圈;结合区域构造背景信息,研究人员推测右江盆地岩石圈地幔的高含水量可能与周缘俯冲板片的长期脱水及交代作用有关。

上述过程不仅控制了华南大陆的岩石圈结构及组分演化,同时可能与右江盆地内大型金属矿床的形成密切相关。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2024JB029650

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。