文|《中国科学报》记者 李思辉

苍松翠柏间,他安卧在那里,身上覆盖着鲜红的党旗。

送别厅正中,巨幅遗照上,他西装笔挺,和蔼可亲,笑意盈盈。

与之相对的是,武汉市武昌殡仪馆外,手持菊花、神情肃穆的公众;失声痛哭、泣不成声的市民;情不自禁、跪地祭拜的人们。

2月10日10时,中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华同志遗体送别仪式在武昌殡仪馆举行。

当日,黄旭华的亲人、朋友、同事以及社会各界代表前来与他作最后的告别。

黄旭华遗体送别仪式现场。

黄旭华遗体送别仪式现场。

国士无双,一生矢志卫海疆

家住武汉市江夏区的张德民是一名退休工人,早上6点多就和工友们搭公交往殡仪馆赶。他说,自己并不认识黄老,但打心眼儿里感恩黄老,他为国家设计了核潜艇,让老百姓的日子过得更安宁。

排队的人群里,“00后”青年苏子龙不仅手捧菊花,而且胸前专门别上了一朵洁白的花。他告诉《中国科学报》,他坐的是当天凌晨1点的火车,专程从安徽阜阳赶来,为的就是送别黄院士,向“无双国士”表达深深致敬。

一个名叫刘锦锐的6岁小男孩说,他要给黄爷爷敬礼,因为黄爷爷设计出了核潜艇。“有了它,别人就不敢轻易欺负咱们了。”

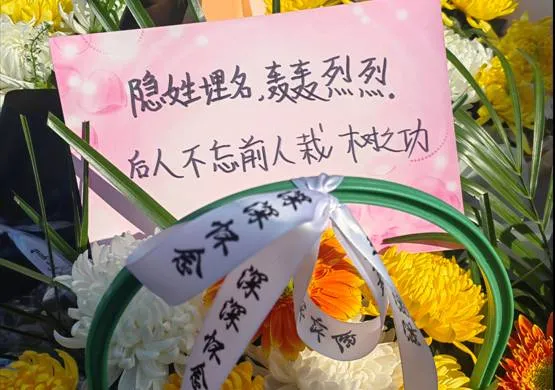

殡仪馆门口,还有不少以“中国歼20”“36棵青松”等名义赠送的花篮。知情人士介绍,“36棵青松”是1969年中国海军从4个常规潜艇支队和一个护卫舰支队精选出的36名官兵。正是以他们为骨干的第一支核潜艇艇员队,驾驶着中国人自主研制的核潜艇,犁开了第一道历史航迹。

令黄旭华的女儿黄峻感动的是,最近两三天,认识的、不认识的人,从四面八方聚拢到江城武汉,大家只为最后再深情地看一眼黄老,再送他最后一程,再向他的故事深深致敬。

人们不会忘记1958年那个秋天。彼时,上海滩的梧桐树叶还没开始飘落,黄旭华就接到一封神秘电报,让他火速赶往北京开会。这封电报,改变了他的人生轨迹。

他同家人告别后就赶到北京。谁知道,这一去就是三十年。

在苏联不愿意帮助中国造核潜艇后,

毛泽东

主席大手一挥:“核潜艇,一万年也要搞出来!”黄旭华和其他科研骨干,就这样开启了他们的秘密“深海造龙”之旅。

造核潜艇,没有技术,从零开始,一穷二白,只能摸索着干。

为了研究艇体结构,他们用木头搭了等比例的模型,每天爬上爬下。冬天冷得要命,他们裹着棉被画图纸,手指头冻得跟胡萝卜似的,在炭盆边烤烤火再继续干。

1988年,南海的浪头一个比一个高,中国核潜艇要进行首次极限深潜试验。这非常危险!美国的“长尾鲨”号核潜艇就是在这类试验中沉没的。

62岁的黄旭华坚持亲自下潜,他说:“我是总设计师,得对艇负责,更得对战士们的命负责!”大家都劝他别去,他偏要去!他因此成为世界上第一位亲自参与核潜艇极限深潜试验的总设计师。

潜艇接近设计深度时,艇壳发出“咔咔”的响声,吓得人心惊肉跳。

黄旭华凭借多年经验,判断是仪表出了故障,当机立断下令继续下潜。

最后,潜艇成功完成极限深潜试验。潜艇浮出水面的时候,他激动得老泪纵横,写下“花甲痴翁,志探龙宫,惊涛骇浪,乐在其中”的豪迈诗句。

黄旭华毕生研究核潜艇,最爱的就是核潜艇。他的大脑里储存的是核潜艇的数据信息;他的办公室里,摆着的是核潜艇模型;为他送别的灵堂里,鲜花也摆成了核潜艇的模样。

他生前的工作单位——中国船舶集团有限公司第七一九研究所的研究人员说:“这样的造型,黄老一定会喜欢。”

武汉市民排队送别黄旭华。

武汉市民排队送别黄旭华。

?

埋名卅载,不计个人得与失

“好多年没音信,我们以为三叔牺牲了!”说这话的是黄旭华的侄女黄雯。她告诉《中国科学报》,从1958年到1988年的30年里,她几乎没有三叔的信息,只知道他一去不复返,音信全无了。估计是牺牲在外了。

“我心里隐隐觉得,三哥没有牺牲,他应该还活着。”黄旭华的六弟黄绍赞回忆道,“那个时候,我在广东入了党,知道很多工作需要保密,不能对外说。而且家里还时不时收到以三哥名义寄回的钱。因此,我隐隐觉得三哥还活着,而且一定是在做大事。因为他学的是造船,我猜测他可能在研究造军舰,但到底是什么军舰,我不知道。”

“家人当然有埋怨,几十年里,爸爸过世了,家里发生了那么多大事,都不见人回来,能没怨言吗?”黄绍赞说,直到1987年三哥寄回来一本杂志。

杂志里刊登了一篇题为《赫赫而无名的人生》的文章,首次介绍了“黄总设计师”,虽然“黄总设计师”有姓无名,但提到了他的妻子李世英。家人“对号入座”,判定此文主人公正是黄旭华。

黄绍赞回忆,他的母亲把儿孙叫到身边说:“这篇文章,大家都要认真看。三哥的事情,大家要理解,要谅解。”从此,大家才恍然大悟,三哥在为国家做大事!

多年后,黄旭华面对媒体采访谈起这件事时说:“母亲的这句话传到我耳朵中,我哭了!30年如山重负释然了。我对母亲说,我很想你啊,她也哭了。”

各界群众自发送别黄旭华。

各界群众自发送别黄旭华。

?

大道不孤,先生送别先生

“李德仁院士来了!”中国

科学院院士、中国工程院院士、86岁的武汉大学教授李德仁出现在遗体送别仪式现场,密集的人群自发为他让出了一条通道。

李德仁在工作人员带领下,疾步步入告别大厅,缓缓绕遗体一周,深深三鞠躬,并和夫人朱宜萱教授一起献上花篮。离开时,他的眼角微微泛起泪光。

2022年底,李德仁感染新冠病毒后在湖北省人民医院住院,住在黄旭华隔壁。住院的53天中,两位院士互相勉励,相互关怀。

2024年6月24日,李德仁被授予2023年度国家最高科学技术奖。6月26日黄旭华在病房亲笔签名贺信,向李德仁表示热烈祝贺。

2024年7月12日,李德仁偕夫人专程到湖北省人民医院探望黄旭华。黄旭华提到李德仁的导师王之卓是他在上海交通大学时的校长,二人相谈甚欢。

在这场“最高奖”对“最高奖”的探望中,两位院士的手紧紧握在一起,千言万语都汇聚成一句“保重”。

《中国科学报》记者注意到,当天,包括李德仁,中国工程院

党组

书记、

院长李晓红在内的众多科学界人士参加了遗体送别仪式。

送别仪式现场庄严肃穆,哀乐低回,社会各界群众自发前来。

两侧挽联,分别写着“卅载呕心研潜艇深海蛟龙惊世界,一生矢志卫海疆大国重器铸功勋”。

上午11时,武昌殡仪馆向大众开放,民众手拿鲜花站立,一遍遍高喊:“黄老,一路走好!”

当地媒体称,武汉很多花店的鲜花售罄,倾尽一城花,只为奠一人。

长江之畔,越来越多的人自发前来哀悼大先生,不少人泣不成声。

截至《中国科学报》记者发稿时,前来悼念的各界人士已超过1万人。

虽然由于现场场地有限,工作人员不得不采取限时、限流措施,但场外依然有很多人默默伫立,久久不愿离去……

大量鲜花、花篮被送到送别仪式现场。李思辉/摄

大量鲜花、花篮被送到送别仪式现场。李思辉/摄

?

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。