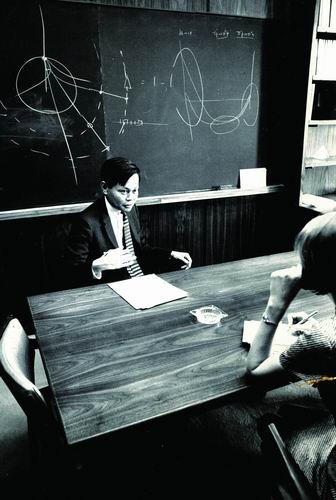

杨振宁在石溪大学。

杨振宁(左)与西蒙斯。石溪大学供图

■张明华

人们在谈论物理学家杨振宁先生的科学贡献时,往往把目光聚焦于他在物理学上的卓越成就,而较少提及他对数学的重要影响。事实上,杨振宁的物理研究不仅改变了人类对自然规律的认识,也深刻推动了现代数学的发展。

笔者依据自己的所见所知,以及杨振宁在其任职37年的美国纽约州立大学石溪分校(以下简称石溪大学)所留下的学术遗产,讲述他在数学领域浓墨重彩的贡献。

物理学6座丰碑对数学的影响

17世纪以来物理学的发展,有6座划时代的理论丰碑。

牛顿第二定律构成了经典力学的核心,使自然界的运动规律得以用数学形式描述——物体运动的改变(加速度)由其所受外力与质量共同决定。这一定律至今仍是解释和预测无数物理现象的基石,从自由落体、行星轨道到桥梁载荷、全球大气环流,无不受其支配。该定律将“加速度”与“力”表述为三维空间中的矢量并把它们联系起来,在数学上直接促成了微积分这一重要基础领域的诞生,并奠定了向量分析的基础。

爱因斯坦的广义相对论把时间与空间统一为时空。在这个四维时空中,质量、能量和动量决定时空的弯曲特征,而弯曲的时空又反过来决定物质的运动。物理定律在其中遵循广义协变原理,其数学形式不随参照系的改变而变化。广义相对论成功地以时空几何取代了牛顿的万有引力概念。该理论构成了人们理解宇宙膨胀、黑洞等现象的理论基石。它在当代科技中也发挥着关键作用,没有它对牛顿力学的修正,深空航天飞行无法精确控制,全球卫星定位系统每天将累积高达十公里的误差。此外,该理论对物理规律在四维弯曲空间中的描述,在数学上极大推动了黎曼几何和张量分析的发展。

杨(振宁)-米尔斯理论奠定了现代粒子物理标准模型的基础。它提出了一个统一的规范理论,用以描述电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用及其与基本粒子运动的关系。电磁相互作用是化学键形成的根本原因,使原子得以结合为分子,也是我们所熟知电磁效应的起因;弱相互作用主宰元素的放射性衰变与核反应,是太阳释放能量的源泉;而强相互作用则使质子与中子结合成原子核,其强大的作用力压制了质子间的电磁排斥。杨-米尔斯理论指出,电磁、弱和强相互作用都源于定域规范对称性。其中对称性决定了规范场的存在形式,而规范场的曲率则直接决定了相互作用的强度。

该理论成功描述了作为相互作用载体的玻色子,奠定了研究包括电子、中微子和夸克在内的基本粒子及其相互作用的基石,并催生了多项重大实验发现。对这些粒子的深入研究,又极大地推动了超导磁体、真空技术和高能探测器等现代技术的发展。杨-米尔斯理论用微分几何的语言刻画对称性,并通过抽象内禀空间的几何化投影把物质的运动与相互作用联系起来,在数学上深刻推动了微分流形、纤维丛与拓扑学的发展。

杨振宁因其在杨-米尔斯理论、宇称不守恒定律以及物理学其他领域的重大贡献,成为世界公认的20世纪最杰出的物理学家之一。据美国《纽约时报》引述,著名物理学家弗里曼·戴森曾称,20世纪物理学中在理论表达上最为卓越的前3位物理学家是爱因斯坦(相对论)、迪拉克(量子理论)与杨振宁(粒子物理)。

麦克斯韦电磁方程组和薛定谔方程构成了经典物理与量子领域中的两座丰碑。麦克斯韦方程统一了电与磁,描述了电场和磁场如何相互激发并以波的形式传播,由此预言了电磁波的存在,并将光学与电磁学融为一体。这一理论直接提供了从无线电、雷达、Wi-Fi到核磁共振与隐形飞机设计等现代技术的理论基础。薛定谔方程则精确刻画了电子、原子和分子的量子行为、能量分布及其与物质辐射的关系。量子力学的成果已深度渗透至日常生活和现代技术——从半导体芯片、激光扫描、电视和手机屏幕的发光原理,到光刻机与新药研制。这两个里程碑在数学上极大拓展了偏微分方程与算子理论的应用。

以玻尔兹曼熵公式为代表的另一座里程碑——统计力学理论,则揭示了能量、熵与概率之间的深层联系。它从原子与分子的微观运动出发,把随机的微观行为与确定的宏观规律联系起来。在这一框架下,热力学第一与第二定律都成为微观动力学在统计上的必然结果。这一理论成功解释并预测了气体、液体和固体的宏观特性与相变行为,奠定了发动机、制冷技术、新材料和信息科学等领域的理论基础。它也在数学上为概率论和遍历性理论的应用开辟了广阔空间。

在以上的讨论中,笔者不以时间为序,而依据这些理论对数学的塑造和影响方式,来梳理6座物理学丰碑。前面3座——牛顿力学、广义相对论、杨-米尔斯理论都是基于好奇心和洞察力推演而生,先有理论,再经试验或观测验证;后3座——麦克斯韦方程、薛定谔方程、统计力学则源自大量实验与观测,后经理论升华而得。前3座由推演而生的理论,都深刻影响了数学的发展,催生了新的数学分支。

值得一提的是,美国克雷数学研究所提出的“千禧年七大数学难题”中包括流体力学中的纳维-斯托克斯方程和粒子物理中的杨-米尔斯方程。若有人能够解答其中的任何一道题,即可获得100万美元奖金。这也折射出物理学的里程碑与数学发展的密切关系,亦成为杨振宁在数学界留下的众多印记之一。

为什么没有二次得诺贝尔奖

一个常被提及的疑惑是,既然杨-米尔斯理论在物理学中的地位如此显赫,为何这一理论本身未曾获得诺贝尔奖?2019年11月,瑞典皇家科学院院士、诺贝尔物理学奖评委会主席马茨·拉尔松访问石溪大学。当时笔者代理学校教务长职务,负责全校学术事务,接待他的访问时,我们谈及了这个问题。

拉尔松提到,评审委员会长期面临一个源自诺贝尔遗嘱的界定问题——诺贝尔物理学奖旨在奖励物理学领域“最重要的发现或发明”,从瑞典语翻译成英文是“The person who shall have made the most important discovery or invention in the field of physics”。对于像爱因斯坦的广义相对论和杨-米尔斯理论这类“建立”性贡献,尽管其影响深远,但委员会内部对于是否将其纳入“发现或发明”存有分歧。或许这也解释了为何他们二人所获的诺贝尔奖均非因其核心理论——爱因斯坦因发现光电效应获奖,而杨振宁则与李政道一起因发现宇称不守恒而获奖。

虽然杨-米尔斯规范场理论未能得诺奖,然而在其理论基础上通过实验验证作出贡献的科学家们,却相继荣获诺贝尔奖。事实上,与爱因斯坦的广义相对论一样,杨振宁的杨-米尔斯理论的重要性超越了他得诺奖的成果。

这也提醒我们,科学的真正价值不在于奖项,而在于它改变人类对世界的认识。

杨振宁与石溪大学数学系的渊源

石溪大学是杨振宁最重要的学术家园之一。他在这里不仅创立和领导了理论物理研究所,为物理系的研究奠定了坚实基础,也深刻影响了数学系的学术方向和地位。

过去半个世纪以来,石溪大学数学系会集了一批顶尖数学家,包括菲尔兹奖得主约翰·米尔诺和西门·唐纳森,以及多位阿贝尔奖、沃尔夫奖得主和美国科学院院士。许多人的研究,皆受惠于由杨-米尔斯理论所引领的现代几何与拓扑学,可以说是学脉承续,皆蒙其泽。杨振宁的物理学理论在石溪大学数学系生根发芽,成为推动数学与物理交融的重要源泉。

譬如唐纳森因其在四维流形上对杨-米尔斯联络的研究而获菲尔兹奖,并由此开启了数学领域的“唐纳森理论”。杰出教授布莱恩·劳森与合作者揭示了杨-米尔斯场的稳定性与孤立现象,其在几何领域的开创性贡献获得美国数学学会的勒罗伊·斯蒂尔奖。杰出教授陈秀雄及其合作者借鉴了杨-米尔斯型椭圆系统的思想,证明了凡诺型复代数流形在何种条件下都存在凯勒-爱因斯坦度量,并由此获得美国数学学会的奥斯瓦尔德·维布伦几何奖。

上世纪70年代,著名数学家陈省身携青年学者丘成桐访问石溪大学,在那里与杨振宁相逢。丘成桐先生后来回忆,那次访问使他第一次真切体会到物理与几何之间的深刻联系,这一思想启发了他此后在规范场、微分几何域的研究。他最终成为首位获得菲尔兹奖的华人数学家。

杨振宁在统计力学中的一项重要贡献是杨-巴克斯特方程。它也对石溪大学数学系乃至整个现代数学产生了深远影响,成为该校在可积系统、量子群、低维拓扑等研究方向的关键思想源泉。

值得一提的是,已有3位数学家因与杨-巴克斯特方程密切相关的工作而荣获菲尔兹奖。其中之一是美国加州大学伯克利分校教授沃恩·琼斯,他利用源于杨-巴克斯特方程的数学结构,构造出琼斯多项式,该多项式是数学中的纽结不变量,可用于区分不同的纽结。第二位是美国普林斯顿高等研究院教授爱德华·威滕,他揭示了杨-巴克斯特方程与数学中的辫群操作、纽结及链环不变量的内在关系。另一位是曾在俄罗斯科学院斯捷克洛夫数学研究所工作的弗拉基米尔·德林费尔德,他创立了量子群理论,其核心结构中的R-矩阵正是杨-巴克斯特方程的解。

这里还有一个题外轶事,这个斯捷克洛夫数学研究所还走出了一位传奇数学家——格里戈里·佩雷尔曼。他曾是石溪大学数学系的访问学者,成功解出了“千禧年七大数学难题”中迄今唯一被证明的难题——庞加莱猜想。为此,国际数学联盟授予他菲尔兹奖,美国克雷数学研究所也向他颁发100万美元奖金,但这些均被他拒绝了。

在证明庞加莱猜想的论文中,佩雷尔曼提到部分研究是依靠在石溪大学、柯朗数学研究所及加州大学伯克利分校访问期间积攒的个人储蓄完成的。他的3篇文章都留下了两个联系邮箱:一个属于斯捷克洛夫数学研究所,另一个属于石溪大学数学系。然而获奖之后,他切断了与这两个单位的联系,并彻底离开了数学界,远离名誉和公众视野。据知情人说,他在俄罗斯圣彼得堡过着极其低调、近乎隐居的生活,成为托尔斯泰式的人物,获得精神上的纯粹自由。

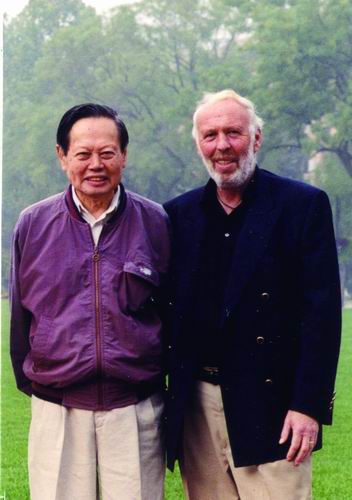

在与杨振宁有着深厚学术渊源的同事中,石溪大学前数学系主任、美国科学院院士詹姆斯·西蒙斯尤为值得一提。他的研究集中在与杨-米尔斯理论紧密关联的拓扑学前沿。他证明了高维球面上杨-米尔斯场的稳定性与时空几何特征的内在关联,该结论为理解量子理论中的隧道效应与非微扰效应提供了数学思路。他在1982年创办了文艺复兴科技公司,开创了用数学模型进行量化投资的先河,其卓越成就令国际金融界折服。譬如,深度求索(DeepSeek)创始人梁文锋曾在文章中提到,西蒙斯的思想一直是他克服困难、坚持探索的动力。西蒙斯凭借投资所得支持数学和物理研究。他在石溪大学建立的西蒙斯几何和物理中心就是该校数学与物理交融的一个例子。

在杨振宁的引荐下,西蒙斯支持中国科学界:他资助清华大学建立了陈赛蒙斯楼,推动该校的数学和理论物理研究;同时在北京大学北京国际数学研究中心设立了“西蒙斯博士后”奖,助力青年数学家的成长。据陈省身先生的学生回忆,陈先生晚年曾风趣地说:“希望自己能多活几年,好向西蒙斯多要些钱——用来支持数学教育与研究。”

当然,杨振宁也得益于与数学系的合作。譬如西蒙斯就曾为他和物理系的同事讲授过联络与曲率的几何解释、纤维丛与主丛和陈-韦尔理论等思想。杨振宁为此代表物理系赠送给西蒙斯一本英语词典,笑称他单词拼写不好,引得听众莞尔。

杨振宁与石溪大学数学系渊源的这些点滴,共同构成了一个侧影,映照出其理论如何超越物理,如源头活水般滋润着现代数学的研究与人才传承。

杨振宁的工作以数学的结构深化对物理的认识,又以物理的逻辑推动数学的发展。他所追求的“科学之美”,是逻辑与形式的和谐统一。这种对美的执着贯穿了他一生的研究与思考。

为表彰其对学术和教育的卓越贡献,石溪大学在他退休之际,将理论物理研究所命名为杨振宁理论物理研究所,以纪念他为该研究所的发展所奠定的根基。在退休庆祝会上,谈及感受时,他先引用了唐代诗人李商隐的“夕阳无限好,只是近黄昏”,随即展示了自己更认同的朱自清诗句:“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。”他引用的诗意与他的方程一样,简洁而深邃,既照亮人心,也照亮世界。

杨振宁先生的贡献,既在学术,也在胸怀。正如香港中文大学中国文化研究所原所长陈方正所言:“物理学的巨大成就仅仅是杨先生的一半,另外一半是他的中国情怀。”笔者有幸与杨先生结识,深切感受到他那份根植于心的家国情怀,并见证他将此情怀化为笃实而真挚的践履。其学与行,实堪我辈楷模,足为后世仰止。

(作者系美国纽约州立大学杰出教授、中国科学院大气物理研究所客座研究员)

《中国科学报》(2025-11-28 第4版 文化)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。