在北京大学医学部的毒理学基础课堂上,郝卫东教授特别强调他对毒理学的理解,“毒理学既是一门科学,也是一门艺术。”这是他每轮教学的第一次课都会和学生说的话。

不局限于具体的知识点,郝老师的课上总是充满了毒理学实践应用的各种真实有趣案例,“比如,若不能科学评估和解决白酒、红酒的塑化剂污染,燕窝的亚硝酸盐污染等问题,就会对我国的国际贸易,甚至外交产生影响。我们给出的风险评估结果,直接影响管理部门的监管措施。”在课堂中用真实的案例让学生理解学科在国计民生和社会发展中的意义,他用自己独特的方式让学生具有更广视野。“我要让学生知道,毒理学不仅是实验和数据,它关乎经济发展、国家贸易,甚至外交政策和国家安全。”他鼓励学生在科研中主动发现问题、提出想法,而不是‘等课题、等指导’”。他常说:“科研的原动力,是好奇心和责任感。”

深耕毒理学教学和研究,为促进环境与健康及食品药品安全事业不懈努力。北京大学公共卫生学院教授郝卫东获北京大学2025年教学成就奖。怀抱着为国家培养具有国际视野领军公卫人才的愿景,38年,郝卫东坚持教书育人第一位,坚持这份教师的“良心活”。

相连:与一个人,与一个国

“科研跟着国家的需求走”

1979年,作为恢复高考后的第三届考生,16岁的郝卫东怀着“只要能考上大学就行”的朴素愿望,从山西农村考进了北京医学院。父亲是县医院院长,这份家族传承的医者情怀在郝卫东心中生根发芽。虽然被调剂到了预防医学专业,却让他找到了毕生的事业。“当时是农村户口,能考上、能来北京就不错了。”

1984年,郝卫东顺利考取研究生,师从徐厚恩教授,在北医继续攻读毒理学专业。1987年研究生毕业后,郝卫东留校任教,至今,他在北大医学的讲台上已经站了38年,指导研究生60多位。

“教师是我一直都很喜欢的职业,这种选择,到现在我都无怨无悔。”

他培养的学生中,很多现在已成为学界翘楚、行业领军人物。

“有成为高校教授、博士生导师的,有人进入国家部委等行政单位,也有人在企业担任高管的......大家都在各自领域上做出成绩,我确实很欣慰。”

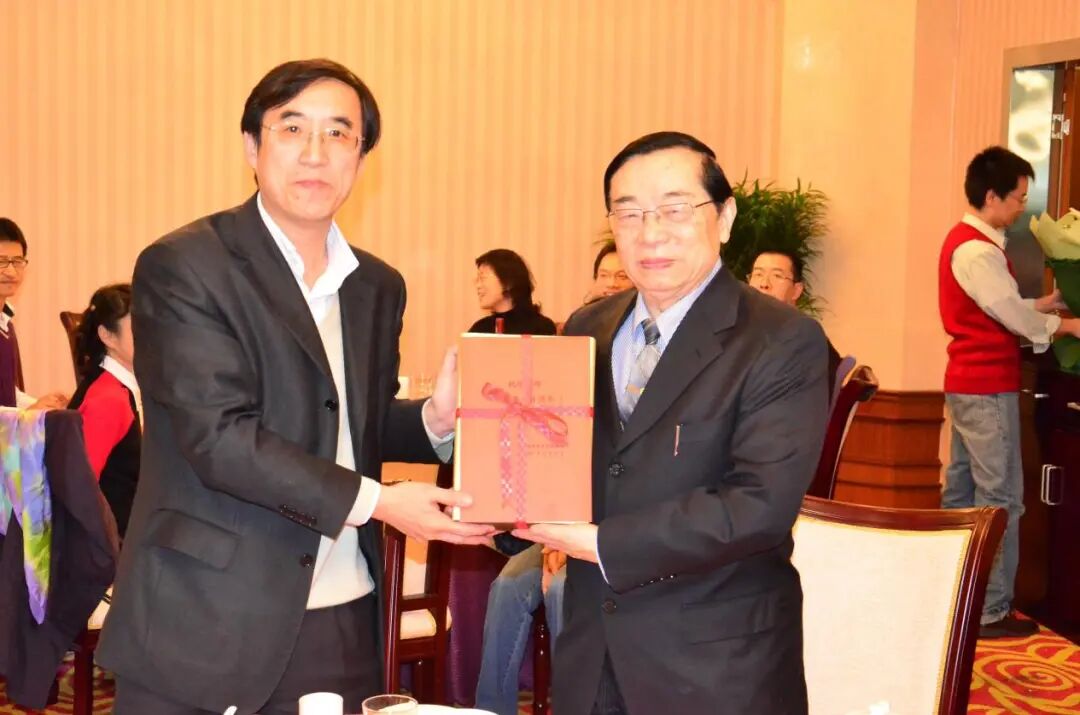

△徐厚恩教授80岁生日(左郝卫东,右徐厚恩)

△徐厚恩教授80岁生日(左郝卫东,右徐厚恩)

“我研究生的课题是做焦炉逸散物对焦炉工的健康影响。”郝卫东回忆道,他深入北京东郊的焦化厂,在工厂一线,研究焦炉逸散物对工人健康的影响,既做人群调查,也做动物实验。“选工人做对照调查,取血取尿测生物标志物。把动物养到焦炉边,观察污染物对染色体的损伤。”

这段在工厂一线的科研经历,让他深刻理解了毒理学研究的意义,它关乎每一个劳动者的健康,理论与实践结合的科研方式,成为他日后教学的重要特色。

作为国家食品安全风险评估专家委员会委员、化学品和农药风险评估专家组成员,郝卫东的科研始终与国家需求紧密相连,参与过无数次“为国家和百姓安全把关”的决策。

“国家食品、化学品安全标准制定和管理措施的确定都需要科学的支撑。”

早在十多年前,郝卫东就积极推动在我国建立基于非动物测试的化学品安全性评价体系。他在毒理学替代法组织机构的创建、理念与方法的推广应用以及专业人才培养等方面作出了重要贡献,有力支持了我国化学品国际贸易的发展。他还积极推动在我国成立毒理学替代法及转化毒理学相关的学术组织,并作为主编之一,出版了我国首部毒理学替代法学术专著——《毒理学替代法》。此外,郝卫东还兼任国际及亚洲环境诱变剂学会执委、中国环境诱变剂学会秘书长,并担任《毒理学杂志》的主编。

郝卫东近年来主持了2项国家科技重大专项课题,8项国家自然科学基金项目、3项北京市自然基金项目、1项北京市科技创新基地发展专项,数十项国际合作及横向合作项目。研究成果对促进我国环境与健康事业及保障食品安全和药品安全都具有积极的意义。如与屠呦呦研究员合作开展双氢青蒿素抗光变态反应性皮炎研究,阐明了免疫调控机制,拓展了青蒿素临床用途。对植物生长调节剂矮壮素的生殖发育毒性系统深入研究,为植物生长调节剂的安全使用,保障人群的健康提供了理论指导。

接力:带着好奇心往前跑

“让学生成为课堂的主角”

作为毒理学系的“老人”,做了20多年的系主任,郝卫东亲历并推动了多项教学改革。上世纪90年代,他和同事们开始在毒理学教学中引入PBL(问题为导向教学)模式。

“毒理学是基础与应用并重的学科,它和我们的生活息息相关,食品安全、药品安全、环境安全,背后都有毒理学的影子。我们要让学生自己去寻找感兴趣的毒理学问题,通过引导他们研究设计、讨论交流来学习。”

郝卫东组织对本科生“毒理学基础”实习课进行改革,在实验课教学中强调突出能力及习惯的培养,不再把实验课教学作为单纯的技术传授学习,而是把提高学生分析问题、解决问题的能力,掌握正确熟练的操作技能和培养良好的科学工作习惯贯穿于整个教学过程中;把每一次实习课都作为一次模拟的研究课题,从问题的提出、实验设计、实施到结果总结分析、研究报告书写等,充分调动学生的能动性。

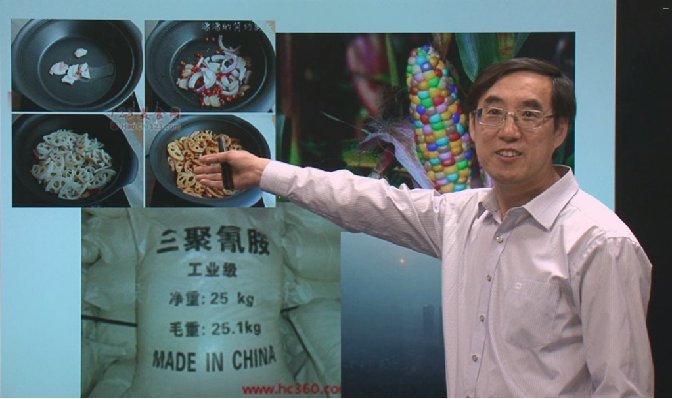

△郝卫东在讲授毒理学基础课程

△郝卫东在讲授毒理学基础课程

从2001年到2012年,作为公卫学院副院长,郝卫东负责全院本科生、研究生教学工作。2006年,郝卫东主导推出“公共卫生综合教学改革”,这项改革针对预防医学长学制学生,在他们学完基础、临床及专业课之后,安排四到五周进行跨学科综合教学。“我们提出要跨学科组织教学组,由资深教授牵头,学生参与课题组。”郝卫东说,“十人左右为一个学习小组,强调团队合作,让学生自己发现公共卫生问题,并提出解决措施以及开展科研实践。”这项坚持了10多年的改革,不仅获得北京市高等教育教学成果奖,也真正让学生“动”了起来。

“教学改革最大的问题,还是学生的理解和配合。”

在教学改革的过程中,面对学生对基层公共卫生实践要求的不理解,郝卫东都会亲力亲为,和同学们沟通解释,“记得当年就在公卫楼的125房间,我和同学们进行交流,回答同学们提出的问题,我和他们说,按照我们的培养目标,大家要成为公共卫生领军人才,不了解最基层的公共卫生需求及现状,就无法真正理解你将来要从事的事业。”这种坦诚交流最终赢得学生的理解与支持。

“在大学做研究最终还是要为育人服务,最好的办法就是让学生主动发现自己感兴趣的问题来研究。”

在郝卫东看来,科研与育人从来都是相辅相成的。师生互相学习,互相促进,郝卫东一直在课题组中鼓励学生提出自己的科研想法,积极去尝试。郝卫东课题组关于植物生长调节剂矮壮素的生殖发育毒性研究,便是来自他的一名学生。

矮壮素作为植物生长的调节剂,在农业上广泛应用,其在动植物产品上的超标残留普遍,其日益增长的暴露水平已成为危害健康的公共卫生问题。“这个课题最早的思路来源于我的研究生巴音同学。”郝卫东回忆道,“他看到文献说矮壮素对植物生长有影响,他就想到矮壮素对动物、对人体的发育会不会有影响?”在郝卫东的鼓励下,巴音做了一系列探索性工作。“做到一定阶段,我们基于他的思路申请并获批了国家自然基金。”

随后,更多的研究生加入进来——有的学生提出研究矮壮素的生殖毒性,有的学生想探索它对非酒精性脂肪肝的影响。

“通过这个系列研究,我们既回应了国家需求,又培养了学生发现问题、解决问题的能力。”

巴音硕士毕业后,又选择攻读博士学位继续这项课题研究。他后来回到了新疆医科大学,但现在还想继续这个研究。郝卫东欣慰地说,“这就是科研的原动力——从内心想把问题搞清楚。”

△郝卫东在指导研究生

△郝卫东在指导研究生

“最好的科研,是让学生带着好奇心往前跑。”

一场“学生牵头、师生接力”的科研长跑,源于研究生的“灵光一现”,最终发展为一个持续十余年的研究方向,形成系列成果。如今,围绕矮壮素的研究已经培养了8名研究生,申请4项国家自然科学基金的支持。

良心:把每一堂课讲好

“以智启学,以德润教”

“把每一堂课讲好,是教师的良心和责任。”

坚持教书育人第一位,从曾经的公共卫生学院教学院长、党委书记,到毒理学系主任、北京市重点实验室主任及预防医学实验教学中心主任,尽管身兼多职,38年来,郝卫东始终没有离开教学一线。直到现在,郝卫东每学年都会承担70-80学时的课堂教学任务,课题组的组会安排在晚上,每天也总要工作到傍晚六点以后才离开办公室。除了出差和周末,郝卫东每天都会来到办公室指导学生、撰写专著。

谈到教学理念,郝卫东总结了八个字:“以智启学,以德润教”。“要教给学生知识,这是作为老师必须的,同时也要注重品德的教育。这种品德教育,除了课程思政,更重要的还是靠我们的言传身教。”郝卫东常说,自己今天的样子,深受导师徐厚恩教授影响。

“他讲课前总是认真备课,哪怕是讲过无数遍的内容。是他让我明白,教师不仅传授知识,更传递了一种态度。”

△郝卫东与2024届毕业学生合影

△郝卫东与2024届毕业学生合影

“教师的人格魅力和学术魅力才是学生真正能感受到的能量。”郝卫东说道:

“老师对事业追求的热情,对学术的严谨求实,都会影响着学生。作为当代的年轻老师,要用心维护教育这块领地的纯洁和高尚,用热情和奉献去做不愧于这个时代的耕耘者。”

“要培养出既有丰富知识,又有家国情怀的公卫人才。”谈到未来,郝卫东目光坚定:

“希望我们的学生格局要大,想事情、看事情不要太局限,要在更高更广的视野下看待公平、看待成功。要把自己的目标理想放得大一点,要立志成为中国甚至国际公共卫生的领军人才。”

38载,郝卫东见证了北大医学公共卫生教育的变迁,也推动了毒理学学科的发展,他用自己整个教学生涯诠释了“教师”二字的分量——不仅是一份职业,更是一份使命。

△2021年与毒理学系师生合影

△2021年与毒理学系师生合影

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。