浙江绍兴上虞,在卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称卧龙集团)全球中央研究院内,高速旋转的航空电机嗡鸣声不绝于耳。杭州电子科技大学(以下简称杭电)直博生贾文淏正和工程师们一起站在螺旋桨台架前,调试软件、记录数据。

“在这里,你不是旁观者,而是参与者;不是实习生,而是研发成员。”贾文淏说。

从校园书桌到企业工位,从仿真软件到真实飞行器,杭电教授刘栋良自2005年作为浙江省首批“科技副总”入驻卧龙集团以来,推动了杭电与卧龙集团联合开展“卓越工程师”培养项目,并探索出一条“校企一体化”培养模式。

这些年来,刘栋良带领的杭电学生有一半以上时间在卧龙集团学习研究解决问题,用行动践行了“论文写在产品上,成果用在工程中”。

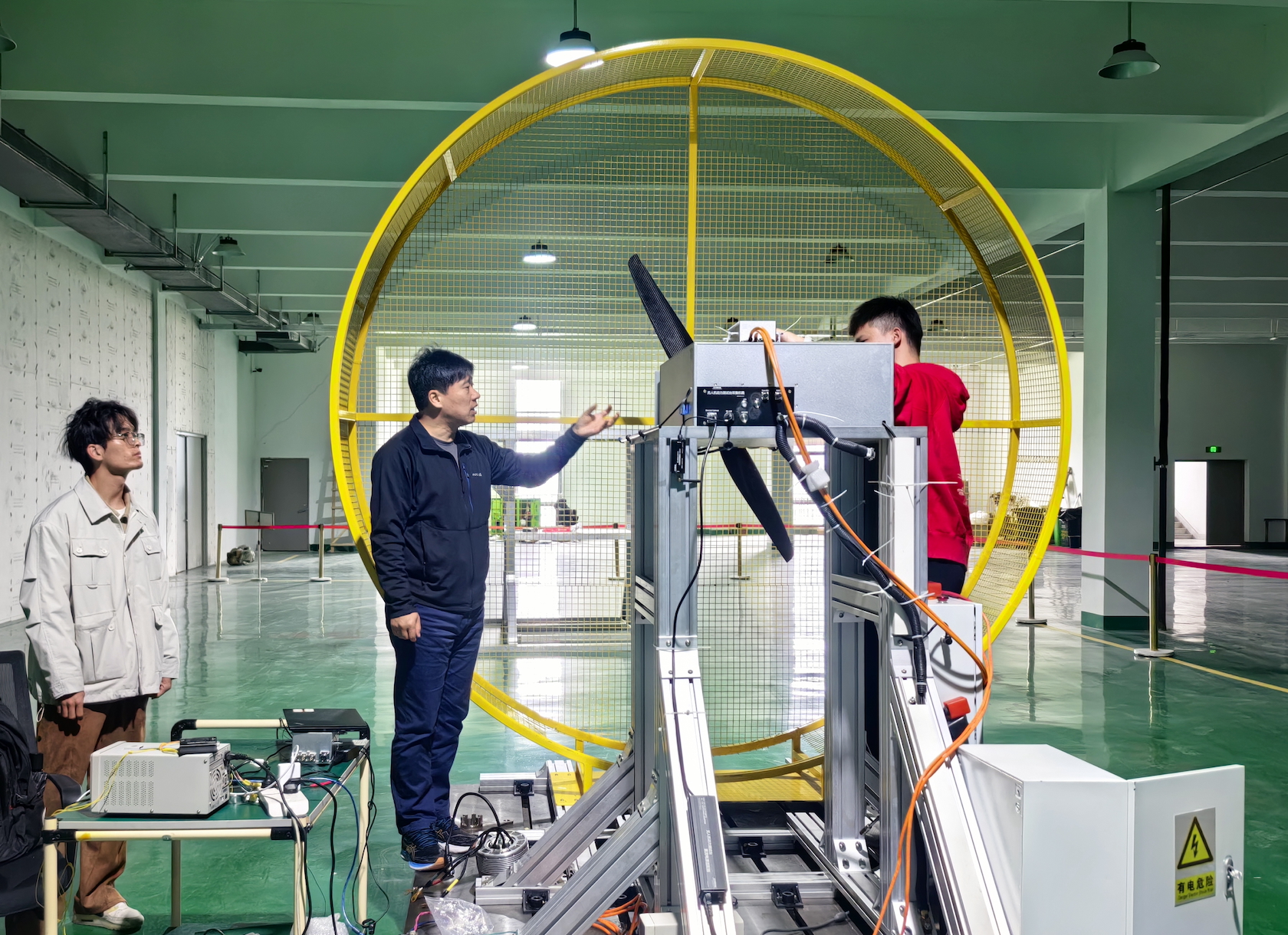

刘栋良(中)和学生分析电动航空器电机技术难题。杭电供图

解决工程真实问题

“传统学习是做有标准答案的习题,而在卧龙集团,我们解决的是没有现成答案的真实问题。”杭电研一学生徐熠正在卧龙集团中央研究院参与电动航空电机研发项目,他很高兴可以在真实的工程项目环境中学习。

徐熠在项目学习中发现,某款驱动板在96伏电压下运行正常,但在120伏时却频繁故障。通过示波器反复观测波形,他所在团队最终锁定问题根源——上下桥臂开关瞬间存在严重干扰导致过压。

“这样的情况在学校仿真模型里几乎不会遇到,只有真实系统才会暴露物理延迟和噪声。”徐熠说,研发团队经过多次更换滤波电容、优化印制电路板布局,终于解决了问题。

上述解决工程真实问题的过程,也是刘栋良团队倡导的“反向驱动”教学法。刘栋良一直坚持从企业一线提炼典型技术难题,引导学生逆向拆解为电机学、电力电子技术、控制理论等课堂知识点。

“刘老师通过真实问题让我们明白,每一个公式背后都对应着一个可以测量、可以优化的物理现象。”徐熠说。

“研究不再闭门造车”

当前,卧龙集团正在攻关山河消防无人机、沃飞载人飞行器、商飞合作项目等,这些项目均对电驱提出要求:轻量化、高可靠、高品质、强抗扰能力。

张烈斌是一名刚加盟卧龙集团的杭电毕业生,在参与商飞与沃飞项目的硬件开发中,他遇到了高压高频环境下的电磁兼容难题。

“编码器信号极其敏感,任何微小干扰都会导致控制失稳。”他和团队投入大量时间进行硬件隔离、阻抗匹配、回路优化,并结合软件滤波与校验算法,最终实现大功率条件下稳定运行。

杭电研究生袁培在卧龙集团的实习聚焦于电机噪音分析与逆风启动控制,不仅要检测噪声频谱,还需追溯至结构共振、磁场谐波等源头。“电动航空器对噪声、振动与声振粗糙度要求极高,哪怕一分贝超标都可能影响乘客体验。”他说,“这不是简单的降噪,而是系统级优化。”

杭电26届直博研究生马乐在卧龙集团测试部实习,他承担着“最后一道防线”的职责。“耐久性测试、效率标定、热场建模……每一项数据都在为即将上天的电机保驾护航。高空一旦失效就是灾难性的,我们必须确保万无一失。”马乐说。

“这种深度嵌入企业研发链条的培养模式,不仅提升了学生的工程思维,更重塑了研究生教育的价值导向。”刘栋良说。

屈峰曾是杭电研究生,如今已是卧龙集团电动航空器电机系统一细分领域的研发负责人。回忆在校期间先后参与的卧龙北汽E300、五菱宏光mini、吉利电动车动力系统研发的经历。“最大的挑战是从学生到工程师的角色转换。”屈峰说,“起初专业知识很难在企业直接应用,后来通过导师刘栋良的帮助,企业为我配备一对一导师,带我熟悉流程、融入团队。

“这让我快速具备了解决复杂工程问题的能力。”屈峰坦言,参与“卓越工程师”培养项目,他的研究成果已应用于量产车型,职业路径也由此清晰:“我要深耕电机技术,把每一个细节做到极致。”

目前,已有数十名杭电研究生参与卧龙集团的国家重点研发课题。“论文不再只为发表,而是服务于产品迭代;研究不再闭门造车,而是回应市场需求。”刘栋良说。

从“会答题”到“能解题”

如今,杭电与卧龙集团不仅形成“四通机制”:师资互通、课程打通、平台融通、政策畅通,还共建了“电动力系统集成及应用”浙江省研究生联合培养基地,实行项目制人才培养,推动交叉创新,培育复合型高端人才。

“这样的人才培养方式不是让我们放弃科研,而是在科研理论基础上,在实际工程环境中培养解决复杂实际问题的能力。”袁培说,他在电机温度估计项目中提出的辨识算法,既形成了学术论文,也被纳入企业控制器软件模块。

张烈斌建议学弟学妹:“不要怕问问题,更不要为了干活而干活。每项任务都是成长的机会。”他还指出,主观能动性很重要,只要肯学,潜力无限。

屈峰对“卓越工程师”培养项目有着深刻理解:“首先提升研究生的工程问题解决思维,发现问题与解决问题是通过实际产品出发;其次理论可以落到具体的产品上,优化方案可以最快速度得到验证;最后在工程中遇到的问题,可以通过更高层次理论分析进行分析与优化。”

如今,在以刘栋良领衔的“卓越工程师”培养项目导师团队中,既有高校老师,也有企业高管,精准对接教育目标与产业需求。导师团队不仅为学生定制融合电机设计、先进控制、人工智能等课程,还让学生在真实研发平台上学习成长,让学生们切身体会——学以致用,知行合一。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。