近日,中国科学技术大学地球和空间科学学院张诗淮研究员团队首次揭示了岩石在远低于破裂强度的低应力蠕变条件下,从微观破裂缓慢演化到宏观失稳的全新物理机制。这一发现为破解岩石“亚临界破裂”难题提供了精准的“力学解码器”,并为理解地震成核、地壳应力演化等地质过程奠定了关键理论基础。相关研究以“From distributed damage to strain localization in rocks during brittle creep”为题,11月13日发表于国际知名物理学期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters),这是中国岩石力学领域率先在该刊发表聚焦岩石破裂物理机制的研究成果。

“亚临界破裂”是指岩石、冰、陶瓷等脆性材料会在看似稳定的低受力环境中,经历漫长演化后突然破坏,这在岩石力学、地球物理学、航空航天材料等诸多领域是一个长期困扰学界的共性科学问题。针对岩石材料,传统理论认为其在低应力下的脆性蠕变主要由亚临界裂纹扩展控制,但该机制仅适用于接近峰值强度的高应力环境,难以解释地壳中在极低应力下持续数百万年乃至更长时间的缓慢变形及破裂现象。

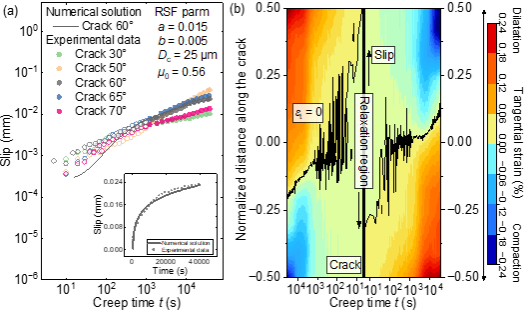

图1.低应力蠕变实验观测到裂纹自相似滑移(a)和应力转移(b)

针对上述科学挑战,研究团队首先设计了恒定低荷载蠕变实验,模拟自然界中长期构造力的作用。实验采用脆性聚苯乙烯材料制备含预制闭合裂纹的试样,通过数字图像相关(DIC)技术精确测量裂纹周围的微应变演化,首次在缓慢滑动阶段直接观测到两个关键过程(图1):一是裂纹界面在低于破裂强度的恒定应力水平下发生自相似的持续滑移;二是此过程伴随着持续的剪应力松弛并向裂纹尖端方向转移,表现为裂纹膨胀区向初始压实区的逐步扩展,引发尖端局部应变的持续累积。

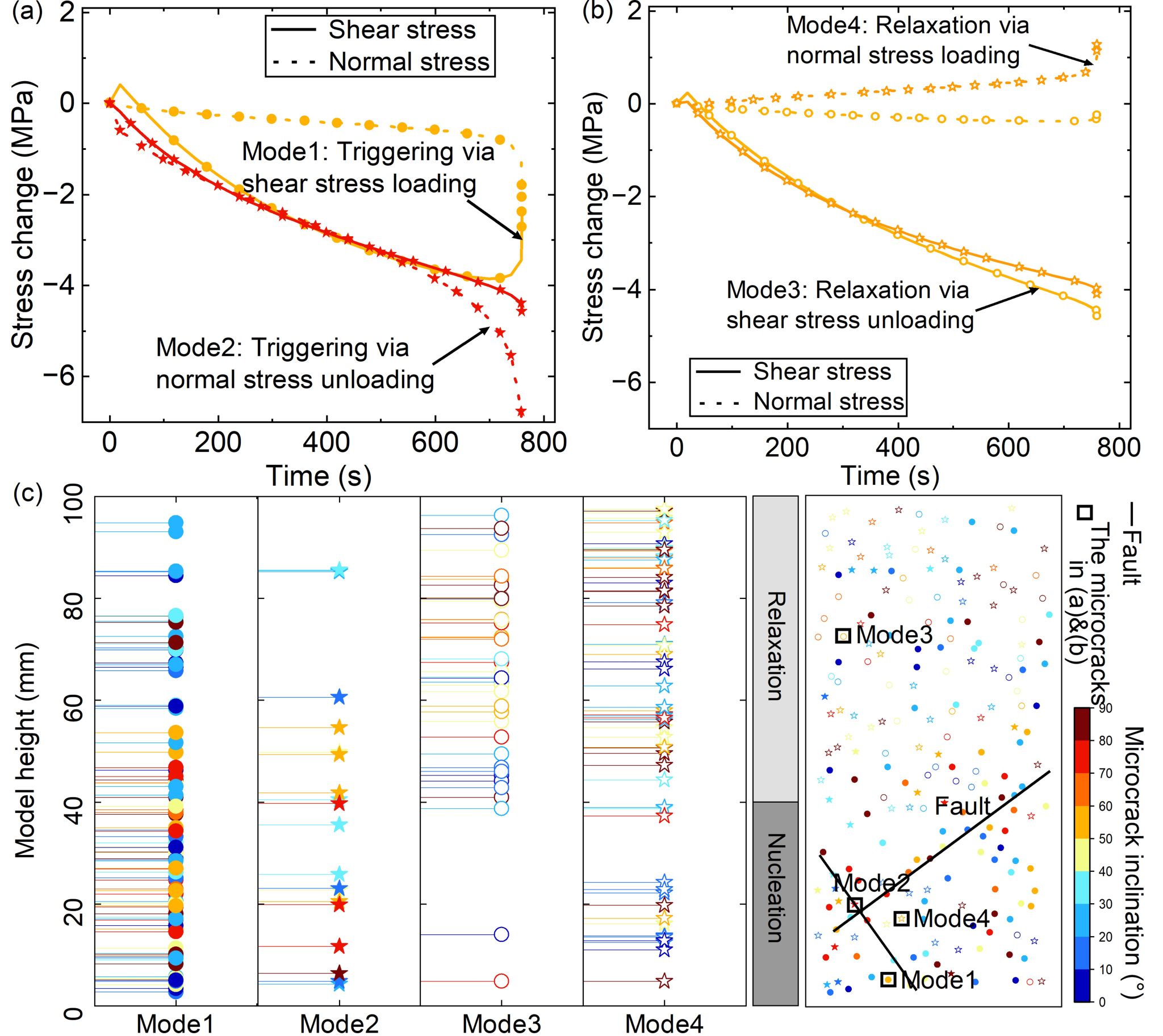

基于这一新机理,研究团队进一步开发了结合速率-状态摩擦与断裂力学的有限元模型,成功再现了岩石在脆性蠕变过程中从分布式损伤到应变局部化转变的这一普遍现象,并解释了一些大地震前持续数年的渐进性局部化变形过程。模拟结果表明,岩石中广泛存在的微裂纹在持续摩擦滑移的调控下,大多数会因应力松弛而逐渐衰减,而少数裂纹则会相互触发不断加速,最终形成宏观断层带(图2)。基于上述发现,研究团队建立了从微观摩擦滑移到宏观失稳的统一物理框架,揭示了岩石“亚临界破裂”的本质是其内部永不停歇的微观摩擦主导的应力重分配与破裂的协同演化。

图2.四种微裂纹应力调制模式与宏观破裂分布统计

研究首次从实验与理论两方面完整揭示了岩石长期缓慢破裂的物理机制,成功破解了长期困扰岩石力学、材料力学、地球科学等领域的“亚临界破裂”难题,为岩石、冰、陶瓷等脆性结晶材料在任意受力条件下的长期变形与破裂提供了统一的解释框架,也为理解地震孕育、地壳应力演化及地下工程长期稳定性等领域提供了关键物理基础。

审稿人高度评价这项工作,认为其“为分布式损伤如何演变成局部剪切带提供了宝贵见解,对理解地震成核的起始非常重要”,“有助于拓宽期刊PRL的视野,促进地球物理学、材料科学和物理学界之间的跨学科交流”。

论文第一作者是中国科学技术大学地球和空间科学学院博士生蒋林桐,通讯作者是中国科学技术大学地球和空间科学学院张诗淮研究员,合作者包括昆明理工大学国土资源工程学院吴顺川教授。该研究得到了中国科学技术大学“双一流”建设专项基金、深地国家科技重大专项以及中国科协青年人才托举工程的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1103/rtvp-wnfd

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。