池志强

1924年11月16日—2020年1月7日

中国工程院院士,药理学家,中国科学院上海药物研究所研究员。20世纪60年代,池志强主要从事防治电离辐射损伤的药物研究,是防护辐射损伤特种药物研究和6003国防科研大协作组的首席科学家。20世纪70年代起,他注重军民结合,开创了强效镇痛剂和神经受体研究新方向,是国内最早开展阿片受体及其亚型高选择性配体研究先驱。今天是他诞辰101周年,我们一起纪念。

1958年前后,新中国的核事业在艰难中起步,寻找抗辐射防护药也成为具有重大战略意义的国防科研命题。中国科学院上海药物所受命承担急性放射病防治药物研究,并成立了第五研究组后改名为第五研究室。池志强刚从苏联学成归国,是第五研究组的主要负责人。他带领团队找到了效果优良疗效的抗辐射药物,为我国核事业发展贡献科技力量,之后在强效镇痛剂和神经受体研究领域也取得了卓越成就。

“1759”抗辐射药物的诞生

“二战”期间,美国在日本广岛、长崎投下原子弹,强光、高热与致命辐射夺走数十万人生命,无数幸存者长期饱受放射损伤的折磨,原子弹辐射的恐怖危害震惊世界。

当时的发达国家已经在进行放射病的防护研究,受限于西方对电离辐射防护技术的严密封锁,池志强带领团队在上海药物所原6号楼的简陋实验室里因陋就简,艰苦起步。没有放射病动物模型参考,他们用手工反复调试X光机参数,在小白鼠、狗、猴等实验动物模型开展辐照剂量研究;在研究中缺乏专业实验室,池志强带队赴相关机构借钴-60设备,坚持完成大动物实验。为解决实验室空间不足,池志强动员群众、自力更生,成功申请到龙圃(现中国科学院上海分院专家招待所)二楼改造后作为专用实验室,使多维度药理实验得以顺利进行。

在没有计算机辅助的年代,研究团队靠手工合成、筛选数千种化合物,通过许多次重复试验探求结构与活性的关系,最终锁定关键分子结构而研发出“1759”抗辐射药物。

1974年,由军事医学科学院主持的“1759”鉴定会给予了这项成果高度评价:“开辟了我国独创的路线,是原子辐射损伤防治药物研究的里程碑。”

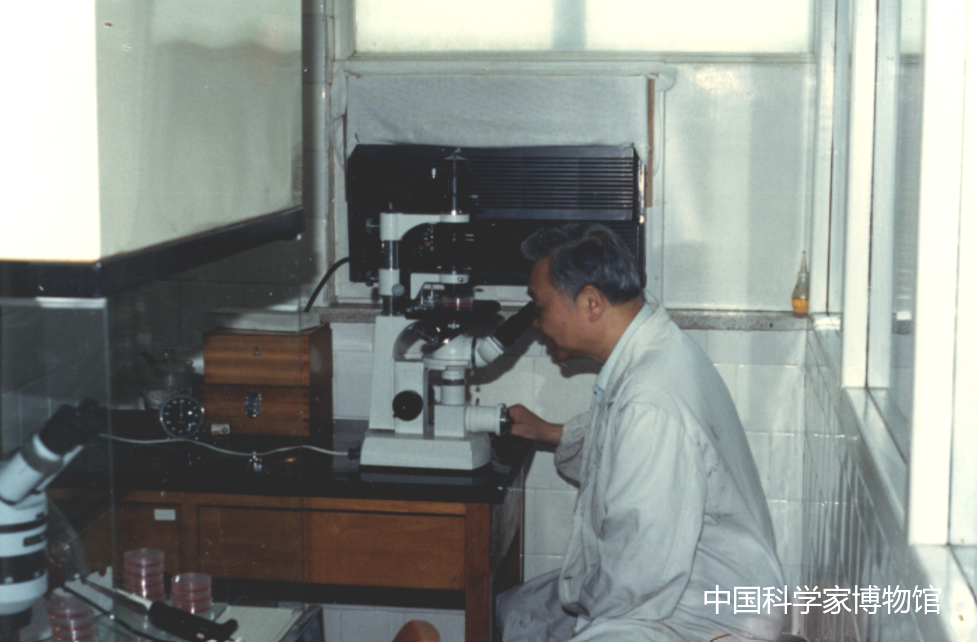

池志强在实验室来源丨中国科学家博物馆

池志强在实验室来源丨中国科学家博物馆

历时七年合成强效镇痛剂

在1978年全国科学大会后,池志强以战略眼光开启军民融合科研新征程。天然吗啡成瘾性强、芬太尼研究停滞,他带领团队改造芬太尼分子结构,历时七年合成羟甲芬太尼:镇痛效价是吗啡的6300倍,研究结果表明其毒性低、成瘾性小。1980年,该成果公布后引发国际轰动,羟甲芬太尼在多种动物实验中的成瘾性明显小于吗啡、芬太尼,后作为军事科学研究领域一种强效镇痛性失能剂。

伴随着羟甲芬太尼的研发历程,池志强以战略家眼光适时将其融入当代神经生物学的重点基础理论研究中,首先在国内开展吗啡镇痛作用部位的阿片受体及其亚型(μ受体、δ受体和κ受体)的选择性配体研究,证明羟甲芬太尼是一种高选择性、高亲和力μ阿片受体激动剂。1991年,“羟甲芬太尼——一种新的高选择性μ阿片受体激动剂”获国家自然科学二等奖。

2020年1月7日池志强因病逝世,享年95岁。据他的女儿池欣回忆,在最后的岁月中,池志强住在重症监护室里,记忆几乎已经丧失,但心中记挂的依然是工作。一时清醒一时糊涂间,他有时会突然说:“快点给我换上衣服,我要到机场去赶飞机,要到北京去开会。”这位一生践行报国誓言的科学家,将“志强”二字铭刻在中国科技史册中。

池志强等所写的强效镇痛及高选择性μ阿片受体激动剂羟甲芬太尼的研究来源丨中国科学家博物馆

池志强等所写的强效镇痛及高选择性μ阿片受体激动剂羟甲芬太尼的研究来源丨中国科学家博物馆

科学家说:

“神经药理学的兴起和发展是现代药理学研究的重点方向和前途所在。科学研究需要看准方向,不断深入。当今神经药理学研究更需要多学科的交叉合作、协同作战,才能得到高效率的进展。这是我在科研道路上的一些心得体会。”池志强在《神乎其经·池志强传》的序中写道。在科研工作中,池志强对学生和同事常说,“工作和做研究必须严谨,科学容不得半点虚假。”

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。