在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助下,中国科学院广州地球化学研究所研究员王新明/张艳利团队在城区消耗臭氧层物质(ODS)和氢氟碳化物(HFCs)排放研究方面取得新进展,成功攻克ODS和HFCs城区连续观测中“记忆效应”的难题。相关成果近日发表于《地球物理研究杂志-大气》。

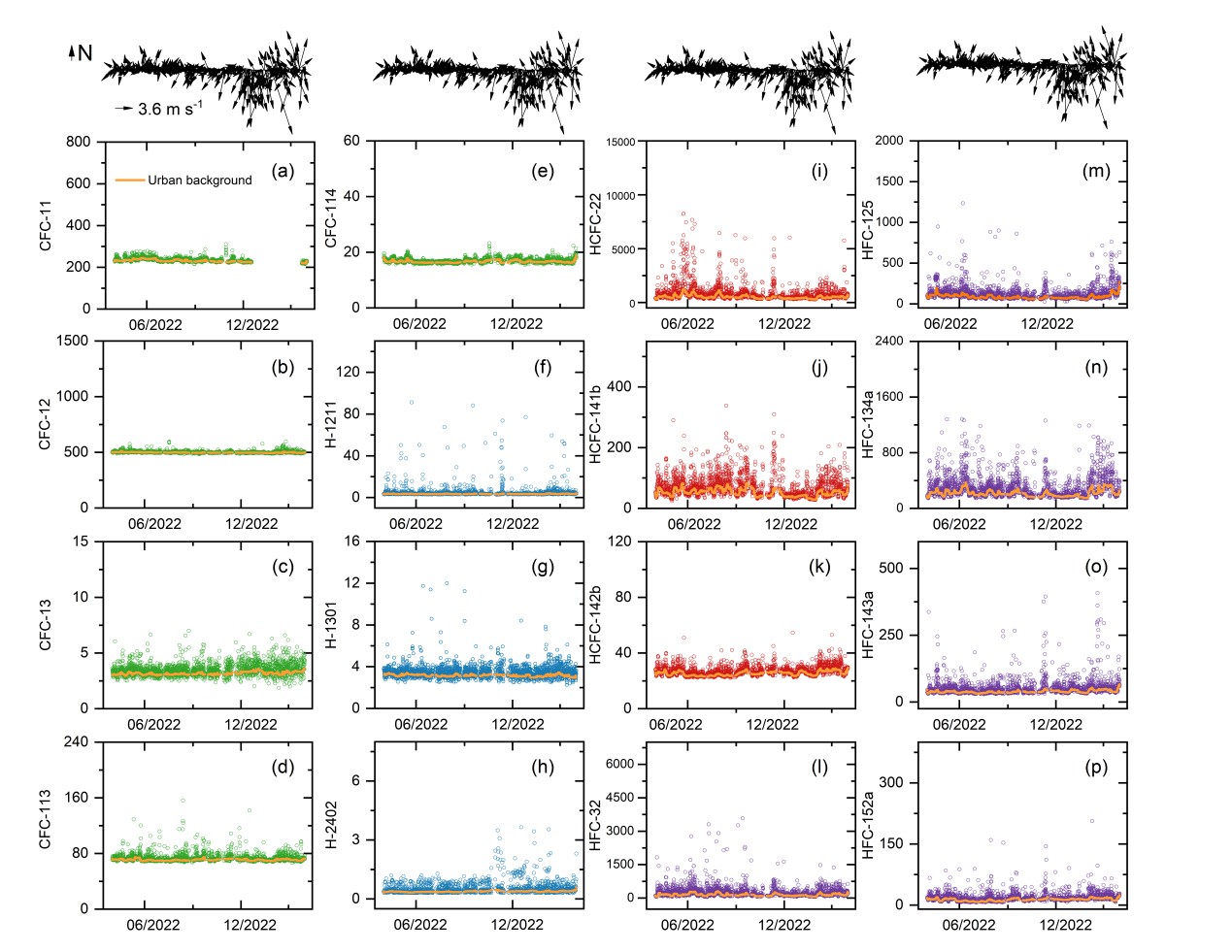

ODS与HFCs浓度时间序列。研究团队供图,下同

过去数十年,在《蒙特利尔议定书》及其修正案的推动下,全球ODS排放显著下降,但部分ODS意外排放仍受国际社会广泛关注。与此同时,作为ODS替代品的HFCs,因其使用与排放迅速增长,且作为强温室效应气体,随着《基加利修正案》启动HFCs削减,应对其全球排放持续攀升成为新挑战。

中国作为全球最大的ODS与HFCs生产和消费国,急需建立独立、可靠且高质量的区域大气观测体系,以精准把握大气浓度变化,并通过自上而下反演校核自下而上排放清单。此前,ODS和HFCs长期观测多集中在全球或区域背景点,虽利于避免局地影响、反映长期演变趋势,但二者作为人为活动产物,在城区开展观测能更迅速、强烈地感知区域排放动态。珠江三角洲作为全球最大的城市-工业集聚区之一,是ODS和HFCs使用与排放的关键热点区域,在此开展城市站点连续观测,对厘清排放格局、制定针对性减排策略意义重大。

自2001年起,研究团队在珠江三角洲城区站点对50余种卤代痕量气体开展高精度在线观测。近期,重点分析了2022年4月至2023年3月为期一年的高频、高精度在线观测数据,着重剖析我国受控的16种主要ODS与HFCs的浓度变化特征,并对其排放水平进行约束与评估。

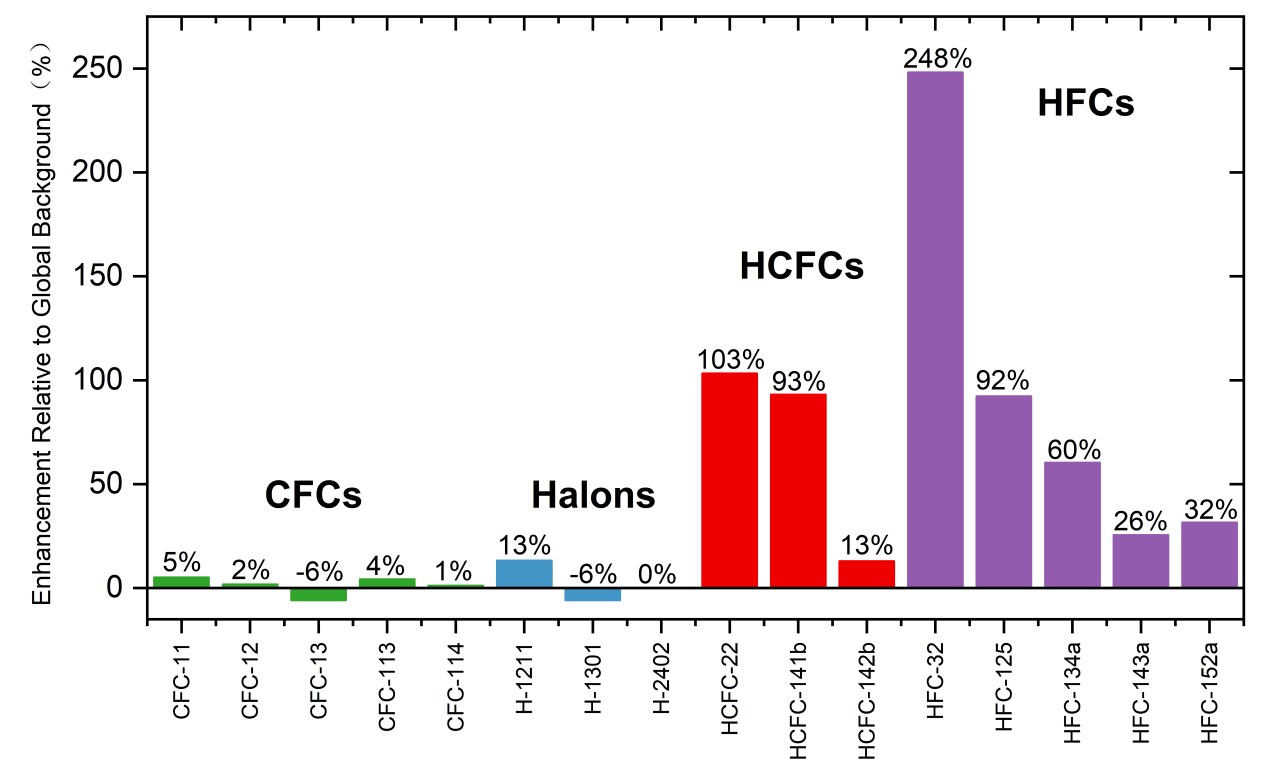

ODS与HFCs城市本底浓度相对于全球背景的年平均增量。

研究发现,已淘汰的ODS物种如氟氯烃和哈龙,其城市本底值仅比北半球基线浓度高1-5%,且呈持续下降态势,彰显我国在履约方面的显著成效。然而,冬季频发的三氯三氟乙烷(CFC-113)与三氟氯甲烷(CFC-13)异常高值,常与三氟甲烷(HFC-23,HCFC-22生产的副产物)高值同步出现。经分析,这些异常高值主要并非本地排放,而是源于异地大气传输,且可能与氟化工生产中部分ODS作为原料使用或反应副产物的排放泄露有关。进一步用示踪剂法估算表明,2022年中国东南部CFC-113与CFC-13总排放约占全球的31%。

夏季,氟氯烃和HFCs浓度显著升高,可达冬季平均浓度的2倍,制冷设备运行与维护过程中的泄露是这类物质的主要来源。估算结果显示,2022-2023年中国东南部二氟甲烷与五氟乙烷总排放可达39±8 Tg CO2 -eq yr-1,约占本研究16种物质总排放的32%以及我国温室气体总排放量的0.3%。

在气候变暖、空调保有量持续增长的大背景下,这些氟氯烃替代产物排放可能进一步加剧。高时间分辨率长期监测意义重大,一方面可验证区域减排成效,另一方面在重点城市或工业区开展此类监测,还能及时发现排放新问题、新动向,为有效监管与核算提供有力支撑,助力生产、消费、回收与安全销毁等环节实现“全链条”减排。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2025JD044612

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。