在国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院华南植物园研究员刘占锋团队携手德国莱比锡大学教授Nico Eisenhauer团队,系统阐明了地上植物生长与地下微生物活动之间的“物候同步性”,是维系土壤碳长期封存的核心机制。一旦这种同步性被气候变化打破,土壤作为地球重要“碳汇”的缓冲能力将遭受严重威胁。相关研究近日发表于《通讯-地球与环境》。

论文第一作者、中国科学院华南植物园生态中心博士后李腾腾指出,在全球聚焦植被变化以应对气候变化的大背景下,一个隐匿于地下的关键环节——土壤生物的季节性活动规律(地下物候),正迫切需要得到关注。

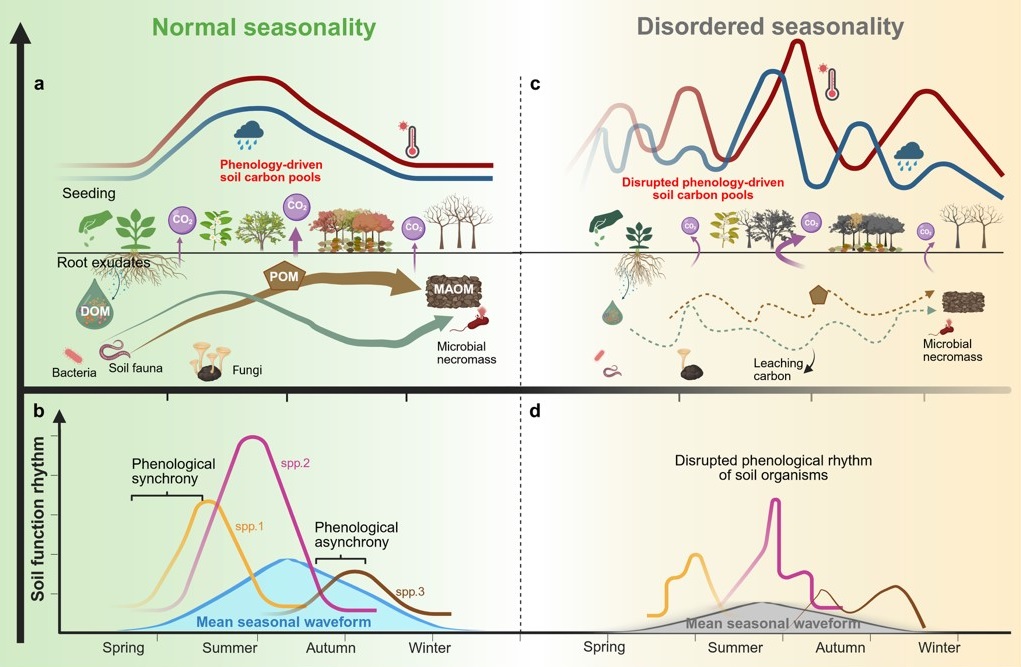

气候驱动的季节性物候紊乱对土壤碳的持久性的潜在影响。研究团队供图

陆地生态系统每年吸收约30%的人为二氧化碳排放,堪称减缓气候变暖的“绿色缓冲器”。然而,这一关键功能正遭受季节性紊乱的强烈冲击。土壤不仅是碳的“储存库”,更是一个充满活力、遵循季节节律的“碳转化工厂”。超过90%的植物碳通过根系分泌物、凋落物等形式进入土壤,依赖微生物和动物进行转化与固定。碳输入的时间与微生物需求的“窗口期”能否精准匹配,直接决定了碳是被长期封存,还是以二氧化碳的形式重返大气。但当前主流的碳循环模型大多将土壤视为静态或简单响应式的碳库,严重忽视了微生物与动物群落随季节动态变化的生命活动,导致对未来碳汇潜力的预测存在巨大不确定性。

该研究揭示,气候变暖,尤其是冬季升温快于夏季的“不对称变暖”,会使土壤微生物的碳利用效率大幅下降,最高可达59%,生长率降低27%,直接削弱其将植物碳转化为稳定土壤有机质的能力。其中,对长期碳封存贡献更大的真菌,其物候响应尤为关键。更为严峻的是物候“错配”问题。极端气候事件,如热浪、干旱等,可能导致植物提前展叶或过早枯萎,改变碳输入的时间;而土壤微生物的活动则受土壤温湿度变化滞后性的制约。

这种“碳已到,菌未醒”或“菌饥饿,碳未至”的脱节现象,会形成碳转化瓶颈,不仅降低封存效率,还可能迫使微生物“被迫”分解土壤中原有的稳定碳库,加速二氧化碳释放,形成“变暖→错配→更多碳排放→更暖”的恶性循环。此外,土壤动物,如螨虫、线虫、蚯蚓等,在破碎有机物、创造微生物栖息环境方面扮演着“调度员”的角色,其鲜明的物候节律同样被主流模型忽视,它们的活动偏移可能引发整个土壤食物网功能的连锁紊乱。

面对上述挑战,研究团队提出三项核心倡议:一是,构建全球土壤物候观测网络:整合卫星遥感(用于监测植被)与地面物联网传感器(如自动碳通量舱、连续二氧化碳监测仪),实现对地下碳过程同步或错配情况的实时、高分辨率监测。二是,将物候动态融入地球系统模型:通过模块化开发和数据同化技术,把动态物候过程纳入下一代模型,从根本上提升预测精度。三是,指导生态恢复与适应性土地管理:在农业、林业实践中,依据土壤生物的活动高峰,优化有机肥施用、覆盖作物管理和耕作时间,将“生态时机”作为提升固碳效益的关键因素。

“在气候变暖的世界里,构建有韧性的土壤碳汇,不仅取决于我们‘输入’了多少碳,更在于我们是否掌握了输入的‘最佳时机’。”论文共同通讯作者刘占锋强调。文章还援引了印度与东非的成功案例,表明通过调整农业措施,如雨季前恢复土壤活性、使农林业与降雨周期协同等,已有效提升了土壤碳储量和系统韧性,为全球提供了可复制的模板。

研究人员还呼吁国际社会共同关注这个长期被忽视的“地下世界”,加大对土壤物候研究的投入,将其提升为气候变化应对战略的核心维度,共同守护地球生命支持系统的关键防线。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02940-8

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。