■杨丽娟

抗日战争时期是中国科学发展史上一个极为特殊的阶段,中国科学家们始终不曾放弃在这片土地上发展科学的坚定信念,让中国的科学火种得以在硝烟战火中顽强存续。

古生物学家杨钟健正是其中杰出的代表之一。在战火纷飞的艰苦条件下,杨钟健团队克服重重困难,完成了第一具由中国人独立发掘、研究和装架的恐龙化石“许氏禄丰龙”的骨骼形态复原。这填补了中国恐龙化石研究的空白,在国际学术界确立了中国古生物学研究的独立地位。“许氏禄丰龙”那昂然站立的骨架姿态更象征着中国人民不屈与必胜的信念。

杨钟健(1897—1979)

陕西省华县人,中国古脊椎动物学的开创者和奠基人,中国古生物学会创始人之一。1923年毕业于北京大学地质系,1927年获德国慕尼黑大学哲学博士学位。同年发表了《中国北方的啮齿类化石》(德文)专著,从而在中国创立了古脊椎动物学学科。1949年后任中国科学院古脊椎动物研究室(后为古脊椎动物与古人类研究所)主任(所长),1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。

1 硝烟罩山河北平分所地质工作艰难维系

杨钟健年少志远,1918年考入北京大学,参加过五四运动。1927年获德国慕尼黑大学博士学位,成为中国第一位古生物学博士。

当年8月,杨钟健用德文在《中国古生物志》上发表博士论文《中国北方的啮齿类化石》。这是第一部由中国学者撰写的古脊椎动物学论著。

1928年,杨钟健回国后即在中央地质调查所(以下简称地质调查所)工作。1929年,他受地质学家翁文灏嘱托,去山西西部、陕西北部一带考察,归来后作为核心成员之一参加中亚考察团和中法科学考察团,随团前往内蒙古、新疆等地考察。其间,他目睹了美国纽约自然历史博物馆以合作之名在中国挖掘大量古生物化石运回美国的强盗行为和中国人在中法科学考察团中受到的不公正待遇,又感受到中国边境的危机形势,忧心忡忡。

抗日战争开始后,地质工作的开展变得更加艰难。

地质调查所与协和医学院于1929年合作成立新生代研究室,杨钟健任副主任,专门从事古生物学研究工作。他作为骨干成员研究周口店“北京人”和一般新生代地质问题,尤其是专注于古脊椎动物学、古人类学的研究。据杨钟健回忆,新生代研究室每年到周口店采集标本500多箱,至1937年数年间从未间断,由于外国学者的加盟和周口店“北京人”研究的广泛社会影响,新生代研究室一度是“地质调查所中最出风头的一部分”。

20世纪30年代中期,日本侵华行径肆意,地质调查所迫于形势迁往南京。为了保存在北平的所址和所里的设备,尤其是为了维持在周口店的古人类化石挖掘工作和在鹫峰的地震观测工作,地质调查所在北平成立了分所。

1935年冬天,地质调查所迁往南京后,北平分所开始发挥作用,不久后杨钟健接替谢家荣担任北平分所所长。由于地质调查所南迁带走了大部分的图书资料、矿石标本和仪器设备,杨钟健和当时留在北平分所的同事们,开始把工作重心转移到整理残存的图书、重新采集标本、布置地质矿产陈列馆、保证陈列馆正常对外等方面。

但是,这样的正常工作仅维持了一年多。“七七事变”北平沦陷后,分所工作难以维系,形同虚设。因北平研究院与地质调查所有多年合作,关系密切,杨钟健起初想利用北平研究院作掩护,保护地质调查所在北平的图书、矿物等资料,但收效甚微。后经多方努力,他利用协和医学院和新生代研究室的关系,将地质调查所在北平的部分资产转移到协和医学院,以期获得短暂的保障。

与此同时,翁文灏、黄汲清等地质调查所同仁纷纷给杨钟健写信劝他南下,因怕信件被日军截获,黄汲清给杨钟健的信件是用德文写的。杨钟健收到信后,一边在北平过着精神紧张的生活,一边做好了随时撤离的准备。

他将地质调查所的重要标本、在西北考察时研究过的材料,以及个人的重要图书移至东城的娄公楼。当时设在西城丰盛胡同的地质陈列馆还能正常工作,设在西四兵马司胡同9号的地质图书馆及办公楼已经搬空,但为了防止被人侵占,他照常到此地办公。

1937年10月,分所所在地被占用,只有新生代研究室还可利用协和医学院的办公地点勉强维持正常工作。地质学家章鸿钊带来一个坏消息——日本学者要在北京饭店宴请杨钟健及其他人,杨钟健敏锐地意识到“宴请定无好心”,决定立刻离开北平南下。

离开前一日,杨钟健专门到娄公楼新生代研究室办公,告别自己工作10年的地方。他还专程到著名古生物学家、北京大学地质学系教授葛利普住处与他辞行。

1937年11月3日,杨钟健踏上了漫长艰难的南下之路,当时他未想到,这一离开竟有十年之久。

2 辗转下长沙破解红色岩层年代之谜

南下并不是一件容易的事。杨钟健于天津坐船,经历船上“人间地狱”的生活,辗转烟台、青岛、汕头、香港等地到达长沙,与地质调查所其他人员会合。

湖南各处红色岩层分布甚广,由红砂岩、页岩等形成,因为没有发现化石,地层年代尚无定论,有人认为岩层属于白垩纪,有人认为属于第三纪。

杨钟健初到湖南,即与同事卞美年、李悦言一起调查湖南红色岩层。他们多次进行野外考察,一行人在衡阳地区的土质泥灰岩中,找到了植物化石及介壳类化石,又在绿色泥土中找到了骨化石。

更让杨钟健等人兴奋的是,在湘江东南岸的红色岩层中,他们意外发现了若干骨片。经李悦言提示,确定骨化石中有牙床化石,牙床中保存了一颗第三臼牙,由此确定这是哺乳动物化石无疑,且为灵长类化石。讨论数年的红色岩层年代之谜终于得以揭晓——衡阳地层属于第三纪初期而非白垩纪。

杨钟健还着手筹备1938年2月在长沙召开的中国地质学会年会,尽管条件简陋,人员四散,他们仍收到论文30余篇。杨钟健作为理事长,在年会上作了题为《我们应有的努力与忏悔》的演讲,号召地质学界同仁齐心协力发展我国地质事业。会后,中国地质学会组织地质考察,杨钟健与卞美年、李悦言一同在湘乡下湾铺地区考察,不仅仔细调查了当地含有植物与鱼化石的地层,还勘察了附近的红色地层,以确定年代。

南京沦陷后,地质调查所保存于南京的新生代标本大半被毁,“多年心血,十九葬送”,杨钟健苦于没有研究材料,开始着手编辑《地质论评》。《地质论评》创刊于1936年,“七七事变”时第三期刚刚出版,但实际上杨钟健等人在北平已经完成了四、五两期的编辑工作,因此他计划在长沙恢复出版此刊,让学术交流与发表不因战火而中断。

杨钟健还积极为重建中的地质调查所选址。当时,他满心期待可以重新开始正常工作,并深感“能在炮火之余努力纯粹问题方面之追求”,为不幸中的大幸。

然而,长沙并非久居之地,敌机肆虐,湖南大学遭到两次轰炸,学校的图书馆、科学馆与宿舍惨遭破坏。地质调查所筹备内迁事宜,并计划在重庆、桂林和昆明各设一办事处,分散工作人员,亦即“狡兔三窟之计”。杨钟健听从安排到云南昆明设立办事处。于是,在长沙短暂停留7个月后,杨钟健与同事再次踏上南下之路。

3 烽火扰滇境原始哺乳动物现遗迹

冲破硝烟离开长沙也颇为困难,幸得地质学家谢家荣几经交涉,帮助接洽了一辆车。杨钟健与卞美年、许德佑等人得以于1938年6月27日搭车离开长沙。一行人7月9日抵达昆明。

初到昆明的杨钟健,旋即接洽在滇的地质学者筹备成立昆明办事处。他与卞美年、许德佑和从事铜矿调查的朱仲和几经商量,选定翠湖通志馆作为办事地点,金碧公园万字楼的一部门为化学实验室。

1938年7月25日,地质调查所昆明办事处正式办公。此后,其他取道贵阳来滇的地质调查所同事先后到达昆明,办事处20余人集结完毕,地质调查事宜终于可以提上日程。

昆明附近地层极具特色,不易与其他地方混淆。且自寒武纪起,至三叠纪止,各地层均有良好发育,各层中化石数量之多、种类之丰,远非北方可比。因此杨钟健颇有信心,认为眼下昆明地质人才集中,分别做专门研究,必可“为云南地质大放异彩”。

西南各省份的石灰岩、白云岩分布甚广,加之气候条件适宜,成就了许多风景优美的喀斯特地形。杨钟健用了许多笔墨描写喀斯特地形,以及这些地区的山洞、水系和湖泊。他说,自中生代以来,地质之历史,以大陆堆积为主,“尤以湖泊为最”。尤其是三叠纪至今,地质演化的历史其实是湖泊演化的历史,历史愈古,则湖泊分布愈多。

在西南的地形中,最著名且多见的就是岩洞,且与中国远古文化密切相关。西南山洞中保存有两个不同时期的动物群与人类文化化石,“古者或即为北方周口店之猿人文化,新者亦似可与周口店之上洞文化或其他较新文化做比较”,因此他希望在昆明能继续从事像北京的周口店那样的工作。

此外,杨钟健还详细考察了云南,尤其是禄丰的陆生生物。禄丰蜥龙类化石丰富,他们发现了完整的蜥龙骨架化石。更加重要的是,他们在禄丰发现了原始哺乳动物遗迹。

杨钟健研究的新生代又被称为哺乳动物时代。但中生代以前的哺乳动物多为下等原始哺乳动物,体形纤小,不易保存,所以化石数量极少。也正因如此,中生代哺乳动物遗迹特别受古生物学家重视。禄丰发现的哺乳动物属于三叠纪上期,就年代而言,颇具价值。

昆明空袭日益频繁,轰炸一次比一次可怕,物价飞涨,百姓流亡。1940年10月,杨钟健迫于形势再次离开昆明前往重庆北碚。正是在这样艰难的时局下,他写下《寄友人》诗:天生我辈必有用,忍看神州半陆沦。指锥虽愧雕虫技,救亡亦存报效心。

4 “万里孤客”路一朝“许氏禄丰龙”惊天下

事实上,自1937年杨钟健离开北平后,“万里孤客”的心境始终伴随着他。他时常因报国无门焦虑不已,“我每清夜自思,在国家危急的今日,而数十年雄心勃勃的我,难道能贡献于国家社会者还只是几篇文章几块碎骨吗?”他化悲痛与焦急为力量,在多事之秋、生活条件艰难的北碚设法开展工作,调查了嘉陵江上游与甘南新生代地质,鉴定了四川红色盆地的地质年代,并在重庆大学地质系开设古脊椎动物化石相关课程。

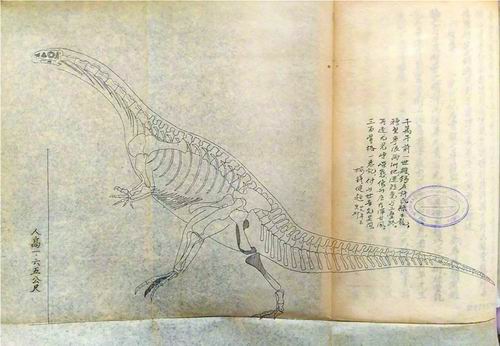

在重庆北碚,杨钟健继续研究禄丰化石,出版了《许氏禄丰龙》一书,于1941年装架完成恐龙化石“许氏禄丰龙”的骨骼形态,这是第一具由中国人自主发掘、研究和装架的恐龙骨架。其站立姿态,象征着中国人民不屈与必胜的信念。

同年,地质调查所25周年所庆时,杨钟健写下诗句“古骨藏山不计年,研求亦应着先鞭。泥盆古鱼类欧土,三叠爬行似非南。曾考天山兽形迹,又叹禄丰蜥龙全。难得最是卞氏兽,原始哺乳更无前”,记录了他的古生物学工作。

1942年秋至1943年夏,杨钟健与黄汲清、程裕淇、周宗浚、卞美年、翁文波等地质工作者一起,赴新疆调查独子山油田,“在此抗战期间,这种有关实用的工作至为重要,现征用及我,我自乐于出力”。一行人对新疆,特别是天山南北做了大范围的实地考察,特别调查了独子山油矿,同时研究了天山南麓的冰川地质。

1944年,杨钟健与李庆远、王钰、程裕淇4人受派遣到国外考察,他利用这个宝贵机会继续进行新生代地层及脊椎动物化石的研究工作。

杨钟健在纽约见到了曾担任地质调查所新生代研究室主任的德裔科学家魏敦瑞。太平洋战争爆发后,魏敦瑞逃亡到美国,在纽约自然历史博物馆工作,仍从事“北京人”化石研究。魏敦瑞为杨钟健在纽约自然历史博物馆提供了办公室,因此杨钟健把纽约作为在美国的固定研究场所,修理和研究他携带的禄丰哺乳类爬行动物化石。工作之余,杨钟健还抽空到华盛顿、波士顿、芝加哥、匹兹堡等地考察,并在加利福尼亚大学伯克利分校古生物系进行了三个月的研究工作。这是当时美国大学中唯一有古生物系的大学。

值得一提的是,杨钟健特地到布法罗参观了自然历史陈列馆。葛利普来中国之前在布法罗工作许多年,对当地的地层和古生物有精细的研究,因此陈列馆中有专门的葛利普纪念室。

杨钟健在纽约也时时关注国内新闻——战局没有转机、物价日益高涨,都让他忧心不已。终于,1945年8月15日,日本宣布无条件投降,纽约全市狂欢,中国城的国人喜悦异常。沉醉于胜利的杨钟健更加迫切渴望早日回国,但是回国前还需前往英国进行地质考察。

1945年9月,杨钟健离开美国赴伦敦,到英国各地参观地质机构,并在法国、瑞士等地考察,后由美国返回中国,于1946年3月抵达上海。彼时抗战胜利,地质调查所一部分已经迁回南京,故杨钟健直接从上海返回南京。

然而,南京的生活却让无比盼望回到胜利之中国的杨钟健大失所望。通货膨胀,交通闭塞,各项工作组织混乱,许多资料标本在战争中损坏丢失,工作难以步入正轨。他心中苦闷异常,感叹道“真想不到胜利回国以后,我竟陷于彷徨的境地,其心绪不安为多年来未有”。

多方考量之下,杨钟健离开了工作20年的地质调查所,赴西北大学担任校长之职。此后杨钟健困于校务,一直未能安心做研究。直到新中国成立,杨钟健看到了重新进行新生代研究的希望和机会,前往北京,开启了我国古生物学研究的新征程。

(作者系浙江大学历史学院“新百人计划”研究员)

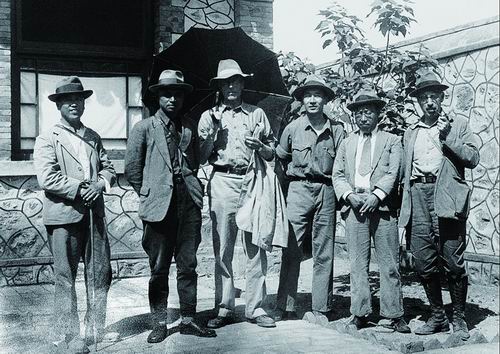

1934年5月,裴文中、李四光、德日进、卞美年、杨钟健、巴尔博(从左至右)在北京周口店办事处的院子里。

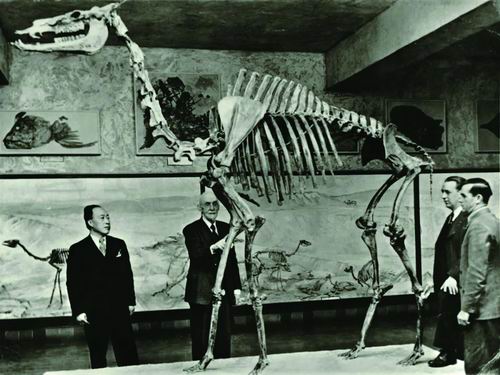

1944年,杨钟健(左一)在美国内布拉斯加大学博物馆参观。

杨钟健手绘的“许氏禄丰龙”化石骨架重建图。

1937年,杨钟健在工作中。

延伸阅读

七部游记写尽天时地理与人世沧桑

■杨丽娟

杨钟健成就卓著、心怀家国,致力于古脊椎动物学研究工作60余年,考察足迹遍及中国各地和部分欧美国家。其巨幅彩色照片曾悬挂于英国伦敦大英自然历史博物馆,被誉为“世界上最优秀的六位古生物学家”之一。

杨钟健学识渊博、涉猎广泛,精通英语、德语,亦通晓拉丁文和希腊文,热爱诗词和散文创作。

在长期野外考察中,他坚持记录所见所闻,留下了大量关于抗战时期中国地质科学工作的宝贵记录。这些朴实的文字,不仅从科学角度记录了动荡时期的祖国山河和地质工作,也折射出特定时代的现实剪影与社会风貌,以及他对学术前景与国家未来的深刻思考,彰显了一位身处时代变迁的学者风骨和家国担当。

在野外考察中,除了撰写考察报告,他还会记录沿途见闻,希望自己的文字能够对每一地的地质背景、地理状况和人情风物予以正确的记载,给人以准确的知识,“上自天时,下至地理,乃至人世沧桑,世态炎凉”等,都可记录。

他一生所作7部游记——《去国的悲哀》《西北的剖面》《剖面的剖面》《抗战中看河山》《新眼界》《国外印象记》《访苏两月记》,概述了他60岁前的主要野外工作经历。

杨钟健的第一部游记是《去国的悲哀》,记述了他1923年赴德国留学,至1928年从慕尼黑经维也纳、华沙和莫斯科,再由西伯利亚入东三省归国的经历。他到达欧洲之后,在慕尼黑、柏林、巴黎、伦敦等地做地质考察,求学之余参观欧洲的博物馆、大学。他一面惊叹于欧洲科学人文的发达,一面又为军阀混战、匪患频发的祖国而忧虑,因此旅途中总是欣喜又悲戚。

他认识到中国发展科学之必要,又因自己不过得一博士“虚衔”而自卑,微小力量实在不知道如何改变中国落后之面貌,常有“百无一用是书生”的感慨。这样的心情伴随他整个海外求学时期,这也是《去国的悲哀》书稿得名的原因,文字读来常有时代沉重之感。

《西北的剖面》则真实记载了他参加中亚考察团和中法科学考察团之所见——美国纽约自然历史博物馆以合作之名在中国挖掘大量古生物化石运回美国的强盗行为和中国人在中法科学考察团中受到的不公正待遇。

何为剖面?《剖面的剖面》是对这个问题更细致的诠释。正如翁文灏在序中写到,剖面“就是把我们所要研究的事物解剖开来”。杨钟健于1932年至1936年在山东、河北、山西、陕西、甘肃、四川和两广等地进行地质、古生物考察,归来完成《剖面的剖面》,可惜由于“七七事变”爆发,书稿不知所终,直到1950年找回,2009年该书才首次在科学出版社出版。

时代的沉重感在《抗战中看河山》中体现得尤为强烈。“七七事变”后,杨钟健被迫离开北平,辗转南下,在国土沦陷、时局艰危中进行地质研究工作。书中真实记录了日寇侵略下的破碎山河和流离失所但顽强生存的同胞,充满了时代的沉重感和知识分子浓浓的家国情怀。

中国不仅“物产丰富”“人才茂盛”,还有高山大河、戈壁沙碛、平原高原、盆地峡谷,以及西南各省份的喀斯特地貌等,其蔚为奇观,“世界几找不出可与相比者”。也正因如此,“启野心者之觊觎”,如此锦绣壮美的河山,惨遭日寇入侵,饱经苦难,如何不让人痛心?

二战后期,杨钟健受命到欧美国家考察,他从重庆出发飞往美国,参观了迈阿密、纽约、华盛顿、波士顿等地的地质和古生物研究所、高校地质系以及当地博物馆,还去了加拿大、墨西哥,最后到英国参观伦敦、剑桥等地的地质古生物科研机构,在美国听到了太平洋战争结束的消息,非常喜悦。这一段欧美考察经历,在《新眼界》和《国外印象记》中有详细的记述。

1956年8月至10月,杨钟健与北京古脊椎动物研究所同事周明镇、赵金科以及南京地质古生物研究所斯行健等人应邀访问苏联,归来写成《访苏两月记》。书中详细记录了在苏联的见闻,特别是与苏联古生物学家的交流,以及在各地进行野外考察的情景。

《中国科学报》(2025-10-24 第4版 印刻)

(原标题:救亡亦存报效心—— 抗战岁月中的古生物学家杨钟健)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。