在中国科学院院士彭平安的指导下,由中国科学院广州地球化学研究所研究员田辉、中国科学院地球化学研究所研究员樊海峰共同牵头,联合合肥工业大学、德国迈因茨大学、美国迈阿密大学、荷兰乌得勒支大学等国内外多家研究机构组成的研究团队,提出了地球深浅联动驱动的寒武纪生命大爆发新模式。相关成果近日在线发表于《自然-通讯》(Nature Communications),伍耀文博士为论文第一作者,田辉和樊海峰为共同通讯作者。

约5.4亿至5.15亿年前的寒武纪初期,地球生命经历了前所未有的快速演化,史称“寒武纪生命大爆发”。为何复杂的多门类动物会在此时期“突然”涌现?学界普遍认为,营养元素(如磷)的供应和大气氧气水平的上升是两个关键环境条件。然而,何种全球性构造事件触发了这些环境剧变,一直是未解的科学难题。

此前,有学者提出冈瓦纳大陆聚合造山作用驱动的风化营养盐输入和海水化学变化是寒武纪生命大爆发的重要机制,但主要陆陆碰撞造山期(600百万年之前)远早于寒武纪生命大爆发时间。值得注意的是,冈瓦纳大陆边缘活跃的俯冲作用和大陆弧火山会促使深部二氧化碳高效脱气和地幔物质抬升暴露,进而形成更强的风化-营养盐-海洋化学反馈作用。鉴于该过程与寒武纪生命大爆发时间重叠,其极有可能是寒武纪生命大爆发的重要驱动力,但目前仍缺乏关键地球化学证据来建立二者之间的因果联系。

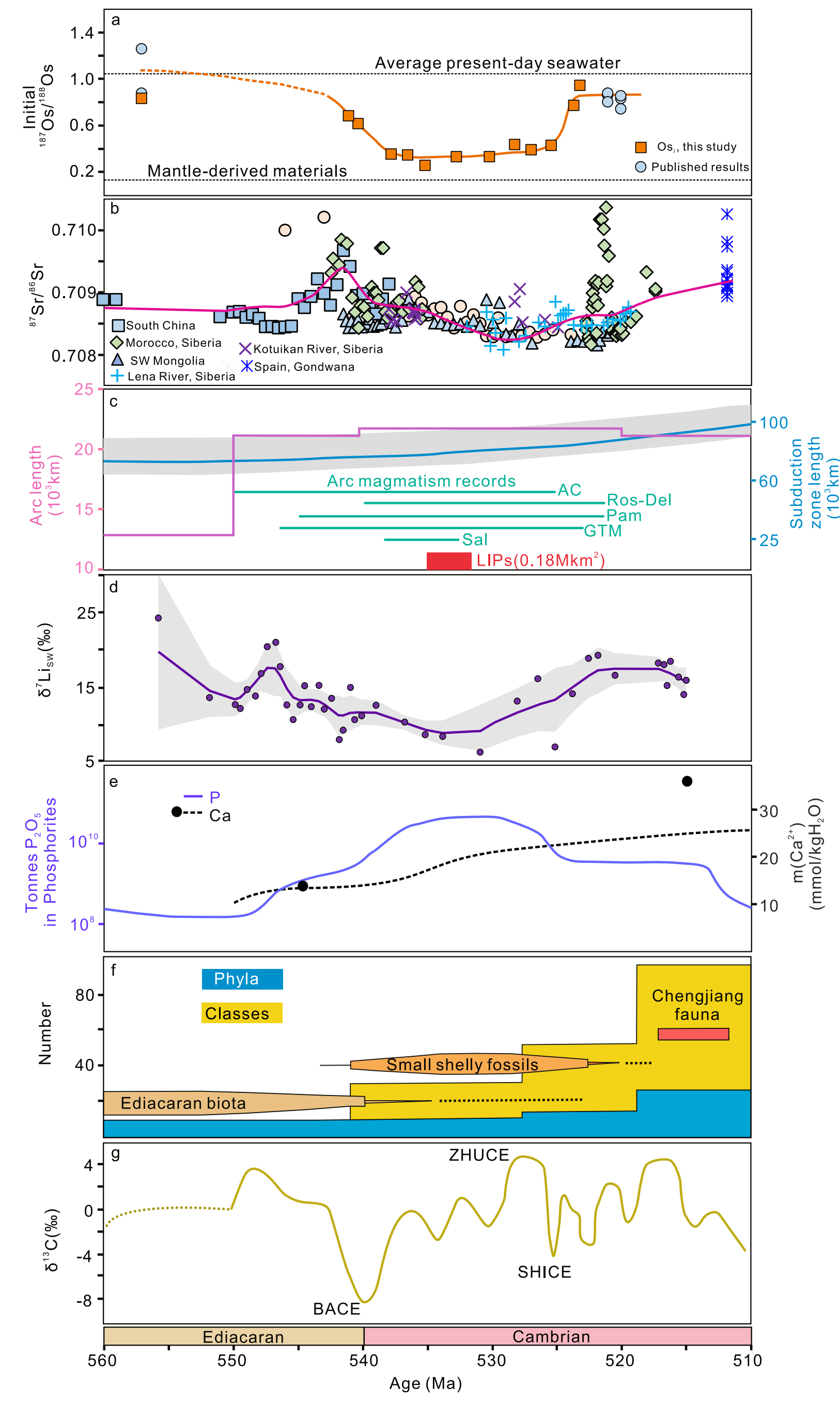

在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助下,研究团队选取华南扬子区块两个钻井(ZK4803和ZK4411)中保存完好的碳酸盐岩和黑色页岩/硅质岩样品,综合新获取的锂(Li)和锇(Os)同位素以及已发表的锶(Sr)同位素数据,发现5.4亿至5.25亿年前海水的这些地球化学指标出现同步显著“负漂移”,即Os和Sr同位素比值变轻,同时Li同位素值急剧降低。Os-Sr同位素的负漂移指示大量来自地幔的年轻非放射成因物质被风化并输入海洋;Li同位素的负漂移则表明当时处于强烈的一致性风化阶段,岩石被快速风化,侵蚀率极高。据此,研究团队推断这一时期发生了大陆弧火山驱动的气候变暖和新鲜火山岩石的快速侵蚀作用。

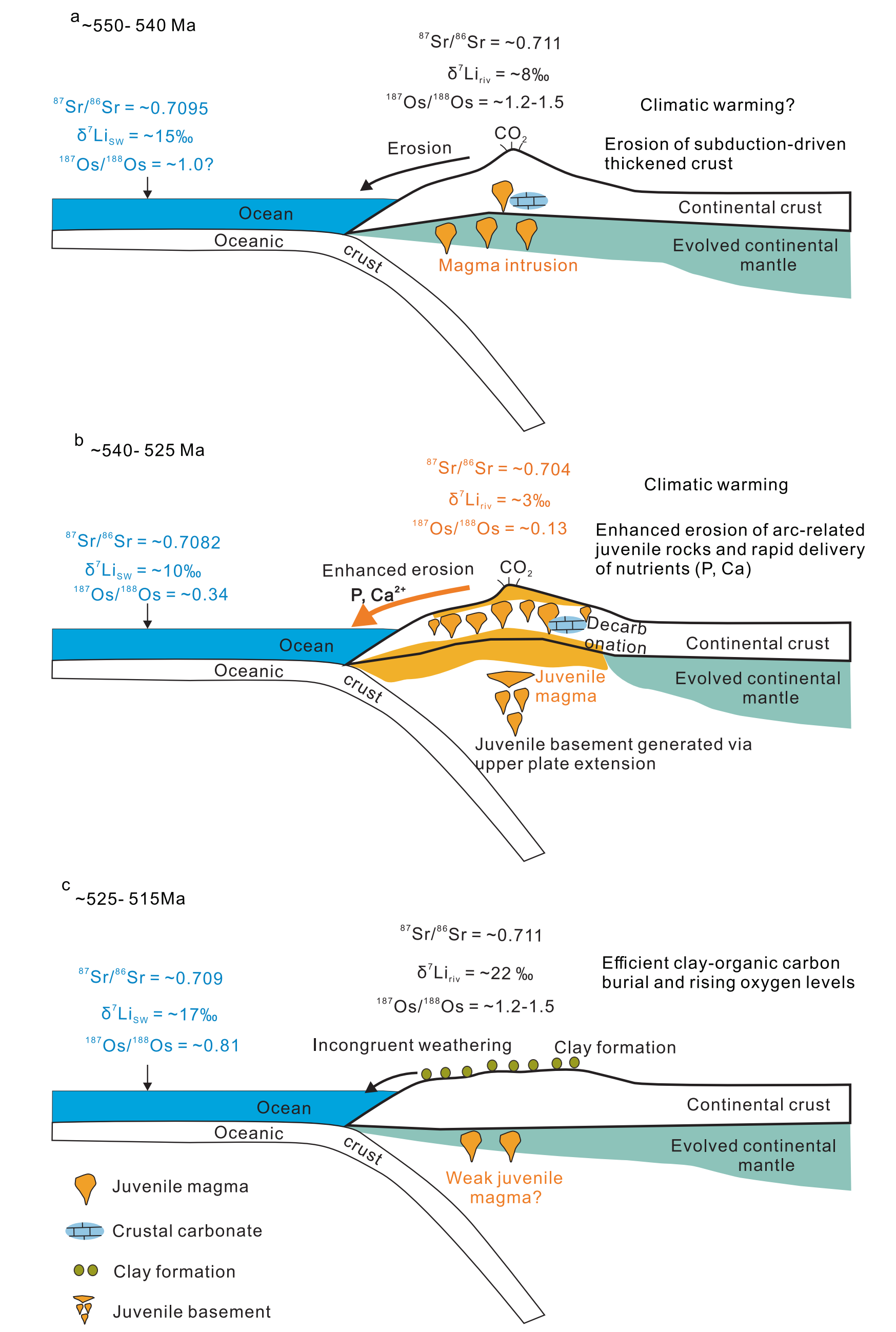

基于上述新发现并结合前人成果,研究团队创新性提出“构造-风化-生命”三阶段演化模型,清晰勾勒出该时期从构造活动到生命爆发的关联演化过程:一是早期地壳增厚阶段(约550-540百万年):俯冲作用致使大陆地壳增厚和气候变暖,启动强烈风化作用;二是关键营养(磷)输入和增氧阶段(约540-525百万年):大陆弧火山活动达到高峰,富含磷等营养元素的新鲜火山岩被快速侵蚀,向海洋输送了大量磷,极大促进了海洋生产力,有机碳埋藏随之增加,导致大气氧含量上升;三是氧气巩固与生命辐射阶段(约525-515百万年):风化模式转变为以形成粘土为主的不一致风化,粘土矿物促进有机质高效埋藏,进一步增进大气氧积累,最终满足大型、具骨骼动物演化的氧气需求,直接催生了寒武纪生命大爆发。

该研究不仅解答了“什么构造过程驱动了寒武纪环境变革”这一长期悬而未决的问题,也进一步证明了地球深部活动(俯冲与弧火山作用)、地表风化过程、海水地球化学与生命演化的紧密联系,为学界深入理解地球系统各圈层如何协同打造地球宜居性这一地球科学前沿研究提供了新范例。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64253-w

约560-510百万年期间的构造运动、磷块岩分布、同位素地球化学记录与生物多样性模式关系图。研究团队供图,下同。

约560-510百万年期间的构造运动、磷块岩分布、同位素地球化学记录与生物多样性模式关系图。研究团队供图,下同。

?

俯冲和弧火山驱动的风化和海水化学演化三阶段模型图。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。