石油被称为“工业的血液”,它推动了交通、电力、纺织等多个行业的发展,为人类文明的进步作出了巨大贡献。

中国工程院院士、石油勘探专家翟光明是新中国第一批在大西北开展石油地质调查的专家之一,后来参加和制定了大庆、胜利、大港、华北以及辽河等油田和四川等地区石油的整体勘探部署和组织实施,为我国石油勘探事业作出了不可磨灭的贡献。

从西北到松辽盆地,踏上“地心寻宝”路

新中国成立初期,我国石油资源极其匮乏。当时的石油勘探工作重心主要在西北地区。1958年,根据上级指示,石油勘探工作从西北向东战略转移,广袤的松辽盆地成为战略东移的主战场之一。

翟光明(后排右1)与同事在玉门四郎庙工作合影来源|中国科学家博物馆

翟光明(后排右1)与同事在玉门四郎庙工作合影来源|中国科学家博物馆

那时,中国东北的松辽盆地还是一片广袤而沉寂的土地。表面上,它是农田和草原;地底下,却可能藏着改变中国命运的“黑色黄金”。来自全国各地的石油勘探队伍在这里安营扎寨,寻找着国家最需要的资源——石油,翟光明便是其中一员。

1950年,翟光明毕业于北京大学地质系。毕业后,响应国家召唤,参加了新中国第一批在大西北开展的石油地质调查工作,后随东移战略转战松辽盆地。当时谁也不会想到,他和同事们将在接下来的一年多时间里,创造中国石油勘探史上的奇迹。

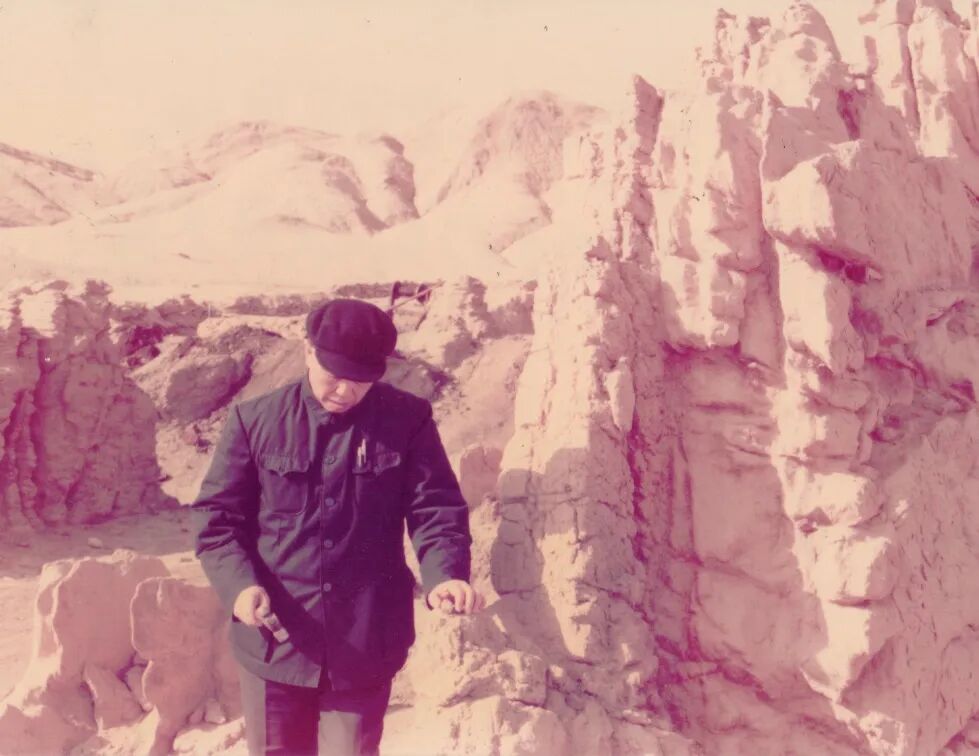

在新疆塔里木盆地库车地区进行野外地质考察来源|中国科学家博物馆

在新疆塔里木盆地库车地区进行野外地质考察来源|中国科学家博物馆

仅用时一年零两个月,大庆油田井喷

1958年7月—8月,松辽石油勘探局先后钻探了两口基准井,即松基一井、松基二井,除松基二井见到了一些油气显示外,均未获工业油流。

在松基一井和松基二井接连失利的情况下,松基三井的成败变得至关重要。因此,在1959年整个春节期间,在石油部部长余秋里和副部长康世恩的带领下,翟光明和其他几位同事都在紧锣密鼓地工作,夜以继日地讨论有关方案。他们运用地质、地球物理综合勘探方法,最终达成了将松基三井井位定在今大庆市大同区高台子隆起上的一致意见。

1959年9月26日,经过数月的钻探,松基三井在这片辽阔的东北松辽盆地上,终于喷出了工业油流。当时,正值新中国成立十周年,因此这个油田被命名为“大庆油田”。它不仅宣告了石油勘探任务的成功,更孕育出一场声势浩大的石油大会战。

松辽的突破,从第一口基准井开钻到发现大油田,仅用了一年零两个月,这成为中国石油勘探史上一个成功的典范。

找了一辈子石油的人,始终站在勘探“现场”

翟光明不仅参与了大庆油田的发现,此后10余年间,他相继参加了“胜利石油会战、陕甘宁石油会战”等十次石油勘探大会战。他曾说自己是“找了一辈子石油”的人。在我国很多油气田的发现过程中,他都始终坚持在现场。中国科学家博物馆还收藏着他在南疆观察井喷后造成的地裂缝时的留影。

翟光明(前排右1)在南疆观察井喷后造成的地裂缝(前排右1)来源丨中国科学家博物馆

翟光明(前排右1)在南疆观察井喷后造成的地裂缝(前排右1)来源丨中国科学家博物馆

翟光明曾总结道:“搞油气勘探,既要经得起成功的喜悦,也要承受住失败的煎熬。要敢于面对困难,走别人没走过的路。”

2010年,已85岁高龄的翟光明仍然牵头完成了《中国油气新区新领域勘探的十大突破口》的研究项目。这些突破口对我国老区新领域与新区新领域的石油勘探有着重要作用。

如今,99岁的翟光明,仍心系我国油气勘探的未来,在近期颐之年还组织了油气行业专家编修《中国石油地质志》。

从松辽盆地到塔里木盆地,从青丝到白发,翟光明一直在寻找地下深处的“黑色黄金”,在勘察油田的这份终生事业中,他一直在“现场”。

科学家说:

“石油勘探是有科学根据的冒风险。”翟光明因此提出要打科学探索井,在实践中寻找理论的突破。翟光明认为,“做一件事情,如果悲观了,就很可能失败,如果坚持了,就会取得进一步的成果,从而走向成功;要积极对待问题;做事情一定要坚持不懈,要能够经受起成功的喜悦,也要能受得起失败的煎熬。”

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。