地球上耸立的高山、坚硬的岩石会在风力、流水、冰川和生命活动等日复一日的风化作用下,逐渐形成我们脚下松软的土壤。荒凉贫瘠的月球上尽管缺乏大气和水流,也没有生命,但仍然存在着显著的风化过程。这是因为月球没有大气层和磁场的保护,其表面直接暴露在了严峻的太空环境中,月表物质的结构、形态和成分等会在来自太空的陨石和微陨石撞击、太阳风辐照等极端太空环境作用下不断改变,发生太空风化,这是月球、水星、小行星等多种无大气天体上普遍发生的风化过程。与地球上的风化类似,太空风化将月表的岩石矿物风化改造成了一层厚厚的疏松月壤,但和地球风化不同,太空风化还会产生独特的光谱改造效应,使得月球表面不同风化程度的地区表现出不同的反射光谱(“颜色”),同一地区的光谱颜色也会随时间发生变化。实际上,所有的天文遥感观测手段都是对天体表层土壤进行的直接探测,如果不能准确理解认识太空风化导致的光谱特征变化,我们对光谱观测数据的解读就可能存在显著偏差。

月表土壤在太空风化过程中积累产生的纳米级粒径的单质金属铁颗粒是导致月壤光谱颜色变化的主要原因,而且不同尺寸的纳米铁产生的光谱改造效应显著不同:较小粒径的纳米铁会引起光谱红化,而大粒径的纳米铁则会产生暗化的效果。尽管人们早已认识到纳米铁在月壤光谱颜色变化中的重要作用,然而经过几十年的研究,对于不同尺寸纳米铁的具体形成机制仍然充满争议,尤其是在(微)陨石撞击和太阳风辐照共同作用下,通常很难区分撞击和辐照这两大主要风化过程对月表风化层各自的作用,严重干扰了人们对不同空间环境下月表不同地区或其他无大气天体光学性质的理解和预测。基于阿波罗月壤等大量研究普遍认为,撞击导致的蒸发沉积作用是产生小粒径纳米铁的主要机制,而大粒径纳米铁则是由小纳米铁经由再次撞击后熔化汇聚形成。然而,这一主流观点无法解释观测到的大量光学遥感探测数据。

近年来,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心汪卫华院士、中国空间技术研究院杨孟飞院士和南京大学邹志刚院士组织了联合团队,对我国首次地外天体采样返回样品——嫦娥五号月壤开展了系统研究。在前期揭示嫦娥五号月壤中多种类型玻璃物质的基础上[National Science Reviws 12, nwad079 (2023)],物理所非晶团队进一步对月壤中一系列玻璃样品进行了深入的微观结构表征与分析,以期破解其所记录的太空风化信息。团队白海洋研究员、沈来权副研究员、博士后赵睿、博士生常超和怀柔研究部肖东东副研究员等发现,一颗月球玻璃珠能够同时储存多种不同尺寸大小、分布规律和显微特征的纳米金属铁颗粒,并借助玻璃珠明确的撞击起源和旋转特征,成功区分鉴别出在玻璃珠形成凝固前后分别产生的大、小粒径纳米铁颗粒。进一步,交叉结合天文学、空间科学等学科知识,他们发现具有不同光谱改造效应的大、小尺寸纳米铁颗粒有着各自独立的形成机制,分别对应于月球表面的(微)陨石撞击和太阳风辐照作用,揭示出(微)陨石撞击和太阳风辐照这两大空间活动在太空风化过程中均起到了重要而又各自不同的作用。这些发现深化了我们对于空间环境与月表物质相互作用机理的认识,也为未来理解和预测月球磁性异常区、月球阴影区以及不同太空环境下小行星等天体颜色的变化规律提供了启示。

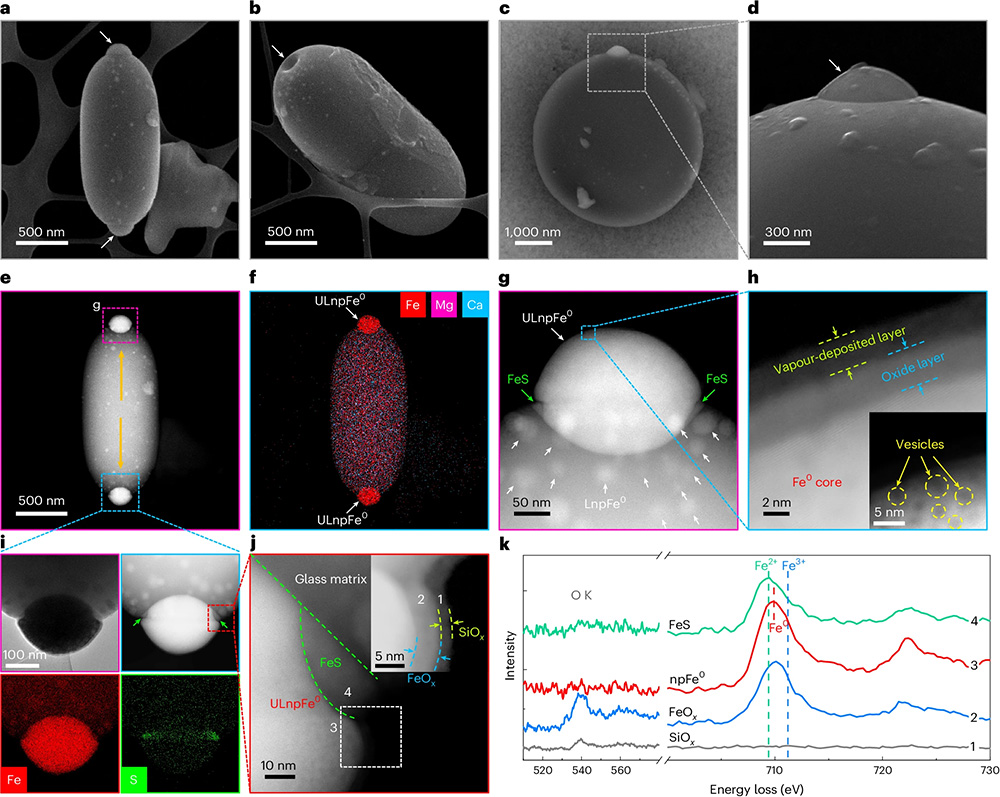

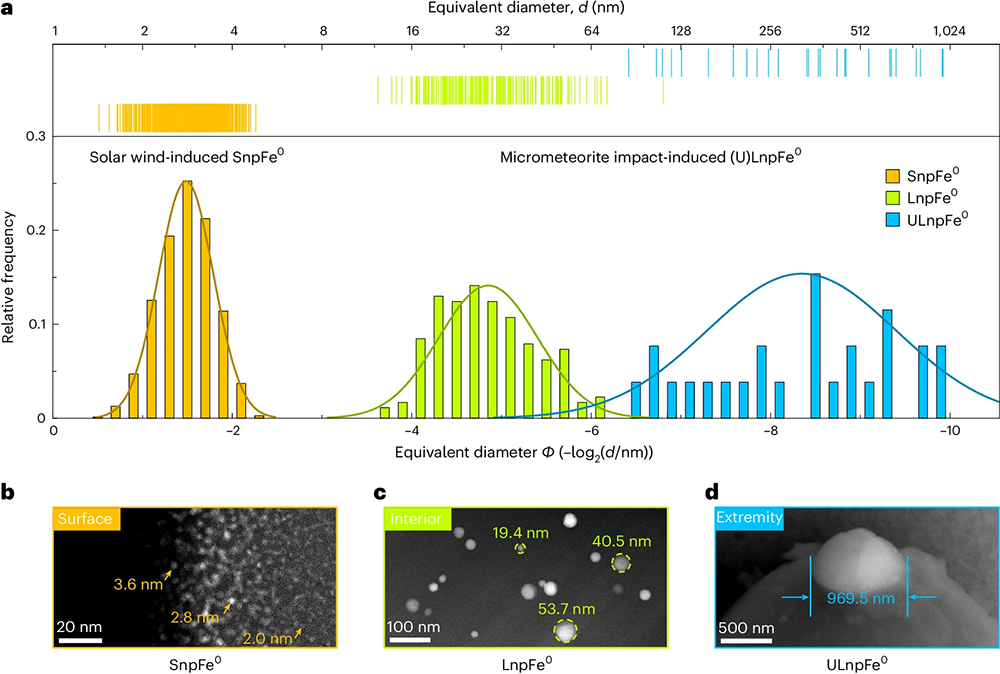

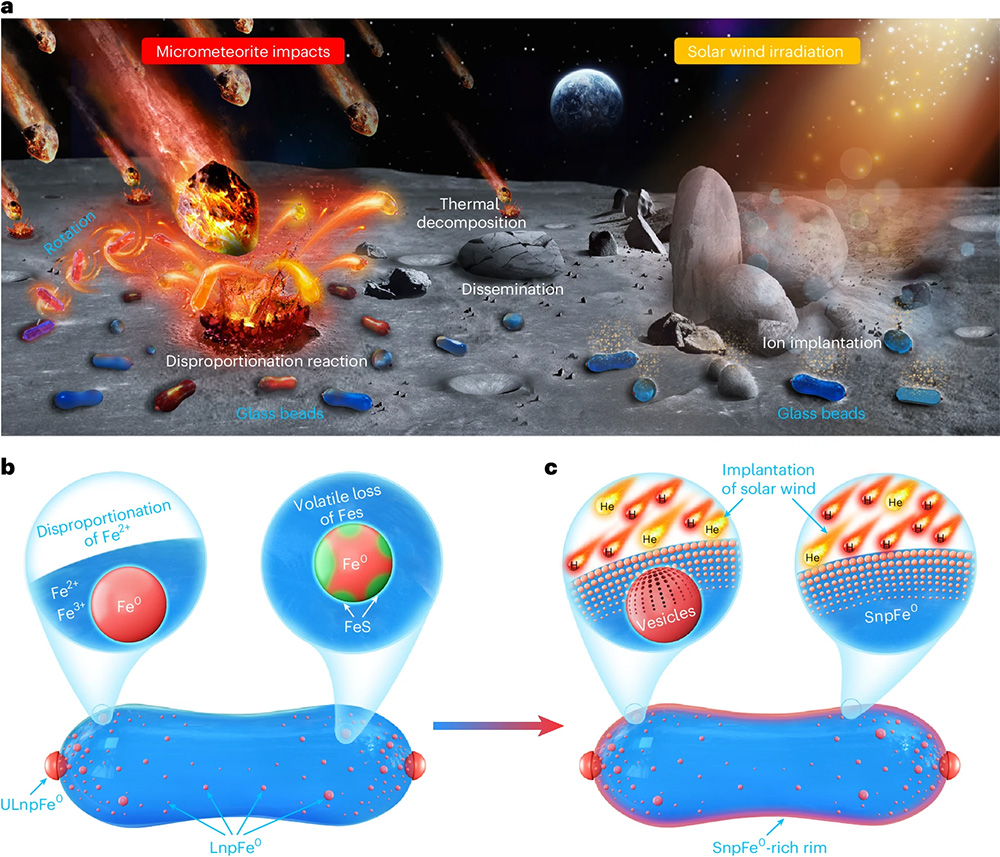

研究团队结合自身在玻璃材料方面的研究背景,选择月壤中普遍存在的撞击玻璃颗粒为切入点,发现在嫦娥五号月壤中除了前期报道的圆润玻璃珠外,还存在着两端含有大粒径纳米铁凸起的椭球或哑铃状玻璃珠。进一步观测显示,在旋转玻璃珠的体内也镶嵌着大量趋向两端分布的、尺寸在几十纳米量级的较大粒径铁颗粒。结合显微分析表明,这些大粒径纳米铁是在玻璃珠凝固前的高温撞击熔体中产生的,也即高速陨石撞击产生的高温高压条件在熔化矿物的同时也将含铁氧化物或硫化物等转化为单质铁,这些单质铁在熔液中迅速成核长大,形成了大粒径铁颗粒,并在熔滴飞溅旋转过程中受离心力作用向两端迁移,最终伴随着熔滴凝固形成玻璃珠而被“冻结”保存下来。这种玻璃熔滴飞溅旋转导致的汇聚作用会诱发形成尺寸可达几百纳米甚至微米量级的超大粒径金属铁颗粒。另外,更进一步的系统观测发现,在玻璃珠的表面也密集分布着尺寸在几个纳米量级的小粒径纳米铁颗粒。然而,明显不同于阿波罗月壤颗粒边缘报道的富含纳米铁颗粒的表面沉积非晶层,这里观测到的浓密分布的小粒径纳米铁分布在月壤颗粒沉积非晶层以下,集中在月壤颗粒自身表面百纳米深度的辐照损伤层内。精密表征揭示,在太阳风离子的有效注入深度内,辐照损伤导致的气孔或囊泡缺陷与小粒径纳米铁颗粒的析出有明显的伴生关系和共性的分布规律,并且当月壤颗粒的尺寸小于太阳风离子的穿透深度时,整个颗粒内部都充满了密集的纳米铁颗粒。这些现象均说明了表面分布的小粒径纳米铁的太阳风辐照起源,表明了太阳风对月表光谱的改造作用远比先前认为的更为重要。对不同类型的嫦娥五号月壤矿物颗粒的检测分析也验证了上述发现的普遍性。

综上,通过对嫦娥五号月壤太空风化产物纳米金属铁的综合认识,突破了经典观念中由撞击沉积或单一机制主控的纳米铁成因,强调了纳米铁颗粒的多重起源,并证实大、小尺寸纳米铁的形成由撞击和辐照作用分别主导,澄清了(微)陨石和太阳风在太空风化及天体颜色变化中各自发挥的关键作用。这些发现与近些年来大量的遥感探测光谱数据相吻合,对于预判经历不同太空环境的天体或地区的光学性质具有重要的指导意义。

相关研究结果以“Separate effects of irradiation and impacts on lunar metallic iron formation observed in Chang’e-5 samples”为题在线发表于《自然·天文学》(Nature Astronomy)。物理所沈来权、赵睿和常超为论文的共同第一作者,沈来权副研究员、肖东东副研究员和白海洋研究员为共同通讯作者。本研究感谢国家航天局提供的CE5C0400月壤样品,研究工作得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院特别研究助理项目以及广东省自然科学基金等的资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41550-024-02300-0

附图:

图1.含有纳米铁凸起撞击玻璃珠的形态结构

图2.月球玻璃珠内不同分布规律的小粒径、大粒径及超大粒径金属铁颗粒的尺寸分布统计

图3.(微)陨石撞击和太阳风辐照对月球表面的风化作用及相应月球玻璃珠和纳米金属铁的形成与演化

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。