7月的拉萨达孜区,阳光透过云层洒在邦堆乡中心幼儿园的操场上。科普大篷车刚停稳,孩子们就围着车身欢呼起来。10名科普辅导员带着液氮罐、VR 眼镜、机器狗等设备,为700余名学前儿童带来了一场“家门口的科学课”。

这辆科普大篷车来源于2025年现代科技馆体系联合行动“生态文明‘行动派’”主题活动。今年适逢西藏自治区成立60周年,中国科协为西藏自然科学博物馆配发了科普大篷车,7月~8月,中国科技馆作为牵头单位,联动全国13家科普场馆,将实验器材、科普课程、特效电影等优质资源“打包”送入西藏基层,既破解了边疆地区科普资源匮乏的困境,更以科学为纽带,串联起民族团结的同心圆。

中国科学技术馆党委书记钱岩表示:“这次跨越千里的科普‘大集结’,将优质的科普资源精准输送到国家最需要的地方,生动展现了现代科技馆体系的强大组织动员能力与协同创新精神。这不仅是资源的流动,更是科普理念、经验与使命的传递,为提升全民科学素质提供了坚实的平台支撑。”

拉萨市小学生在主题科普活动现场参与科普集市体验。主办方供图

大篷车与课堂里的科学温度

“同学们看,老师手里这个会‘追着太阳跑’的板子,有没有人在牧场或者家里见过呀?”青海科技馆辅导员张东刚把小型光伏板模型放在讲台上,课堂里就热闹了起来。同学们争先恐后,介绍起自己了解的清洁能源知识。

“在准备下乡时,我们预想到可能存在沟通困难的问题。”张东坦言,“为此我们在实验环节设计和剧本语言方面都做了很多的简化,尤其是针对一些专业性较强的专业术语,我们都努力通过生动形象的比喻来传达。”

这样的互动,藏着无数细节的用心。青海科技馆辅导员刘赛赛设计的《一滴水的旅程》课程,从孩子们熟悉的本地著名湖泊、青稞酒,酥油茶等等入手,串联起水循环的原理。

热闹的互动场景,在西藏的校园里不断上演。绍兴市科技馆辅导员徐津津经历了一场“意料之外的热烈”。她设计的“立杆子游戏”,要求学生用手指顶起木杆保持平衡。一名藏族男孩双眼紧盯木杆,手指细微调整角度,神情专注而真挚。

“那一刻我不仅看到了他对科学现象的好奇,更感受到一种发自内心的、对知识的渴望与享受。这种纯粹而热烈的反应,正是科普教育最珍贵的回报。”徐津津说。

围绕“生态文明”主题,科技辅导员带领学生通过游戏体验、动手制作、探究实验等寓教于乐的方式,学习大自然中蕴含的科学知识,了解我国科学家在生态文明建设领域做出的贡献,引导其树立良好的环境意识,争做环保“卫士”。

绍兴市科技馆辅导员在拉萨市林周县中学教授科学课。主办方供图

心灵触动点燃科学梦想

“大家好,我是小小讲解员次仁曲珍,今天要给大家讲藏羚羊从濒危到恢复的故事。”在西藏自然科学博物馆的生态展厅里,13岁的次仁曲珍声音清亮。

今年暑期,西藏自然科学博物馆举办的“小小讲解员”培训,让18名像次仁曲珍一样的孩子完成了蜕变。10名科普辅导员悉心陪伴,从如何用故事串联知识点,到如何与游客互动,再到模拟讲解后的点评,孩子们一点点突破自己。

“培训前我对讲解内容只停留在知道层面,表达也很生硬。培训后我能把知识点串联成生动的故事,面对游客提问时更从容。”次仁曲珍告诉记者,“我最喜欢讲解西藏的‘生态守护者’,比如藏羚羊从濒危到恢复的故事,还有保护草原,每次讲这些都觉得特别有意义。”

拉萨市第一小学五年级学生达瓦拉姆也是小小讲解员之一,“当我向游客,尤其是从远方来的游客介绍西藏的生态时,我心里有一种特别强烈的自豪感和责任感。”她说,“我会觉得,我不仅仅是在讲解知识,更像是在为他们打开一扇窗,让他们看到西藏最真实、最美丽的一面。”

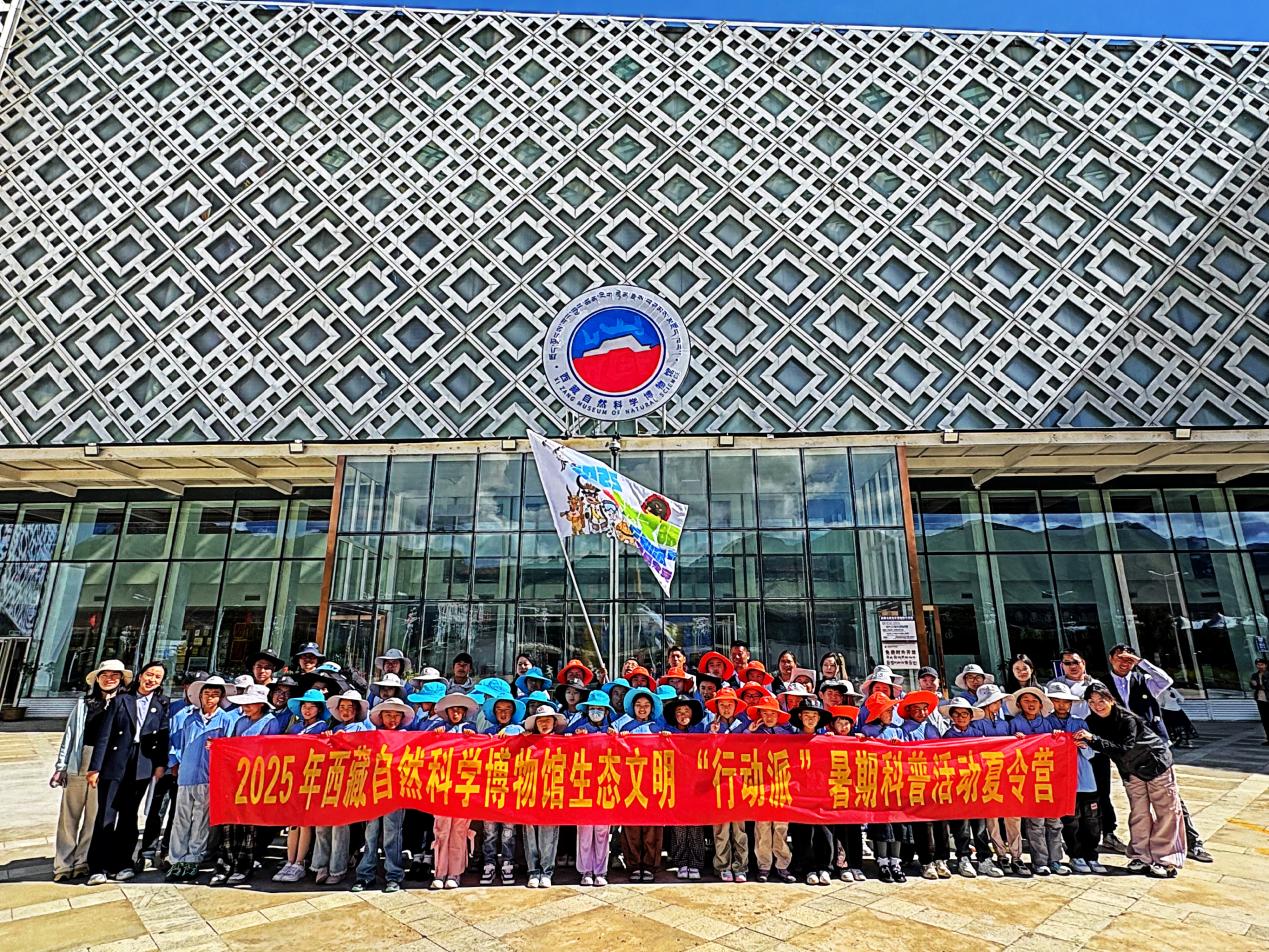

为了让科普效果持续发酵,8月1日至5日,科普夏令营召集来自西藏自治区七地市的68名青少年代表,通过“理论+实践”“馆内+户外”模式,让参与青少年深度触摸高原生态。

9岁的旦增曲珠来自拉萨市实验小学东城分校,他在夏令营中找到了自己的“科学兴趣点”。“最酷、最好玩的活动是在西藏自然博物馆参与的那些学习活动,我玩得超开心!”他兴奋地说,“在博物馆里,我学到了好多关于冰川和雪豹的有趣知识。”

正如西藏自然科学博物馆展览教育部主任央金措姆所说,依托本次现代科技馆体系联合行动“生态文明‘行动派’”主题科普活动的平台,开展“小小讲解员”和“生态文明”科普夏令营活动,可以让本地群众和青少年从“被动接收者”转变为“主动传播者”,成为生态文明宣传的鲜活力量,进一步强化科普的本土感染力与传播力。

2025年现代科技馆体系联合行动“生态文明‘行动派’”夏令营召集。主办方供图

“全国一盘棋”织就科普援藏网

这场跨越3000多公里的援藏行动,正是现代科技馆体系“全国一盘棋”协同机制的生动实践。

“西藏的科普需求特殊,不能简单把内地的资源‘搬’过来。”钱岩在谈及援藏协调机制时,强调“精准适配”这个核心思路。针对西藏地域辽阔、人口分散、基层科普力量相对薄弱的实际,这次着重部署了机动灵活的科普大篷车;面向青少年,重点遴选了《科技馆里的科学课》等系列优质科学教育资源包和实验套材,助力提升西部科学教育质量;沉浸式科普剧、特效电影、互动巡展等资源,让抽象的科学变得可感、可触、可亲,有效提升了科普的吸引力。

绍兴市科技馆科技辅导员刘海文在准备大气压课程时,提前对课程内容进行了适应性的计算与调整,使科学原理更贴合学生的生活实际。在案例选择上,注重贴近藏族孩子的日常生活经验,例如在讲解“重量”概念时,以牦牛代替通常使用的汽车作为参照,增强教学的直观性和亲切感。

西藏自然科学博物馆讲解员索朗多吉则在生态科普中,既传递全国通用的生态保护原则,又聚焦西藏特有物种如藏羚羊、雪豹的保护案例,用本地群众熟悉的生态元素承接共性知识,避免内容脱离实际。

中国科协捐赠的600套《科技馆里的科学课》资源包,经过西藏科协分类梳理后,优先送往阿里、那曲等偏远县乡;吉林省科技馆捐赠的420套科普资源包、甘肃科技馆的兰州水车科学实验材料包,则结合西藏孩子的生活场景重新设计教案,比如将“水车原理”与青稞田灌溉结合,让抽象的物理知识有了“高原语境”。

“现在多馆联动,相当于把全国的优质科普资源都‘请’到了西藏。”西藏自然科学博物馆馆长次仁罗布感慨,这种协作打破了地域壁垒,只有对科普的热忱与对民族共同发展的期盼。

9月,全国科普月的热潮席卷神州,在平均海拔4000米以上的雪域高原,这场科普接力仍在传递温度。科普大篷车将继续深入西藏区内的县、乡、村,开展展项互动体验、科学表演秀、趣味科学课程等活动,为偏远地区搭建接触科学的桥梁,让科普资源真正在雪域高原落地生根。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。