中国科学院华南植物园研究员侯兴亮团队研究通过全基因组关联分析及数量性状基因定位,克隆了大豆种子粒重及品质的重要调控基因SW14并揭示了其调控机制。相关成果近日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。

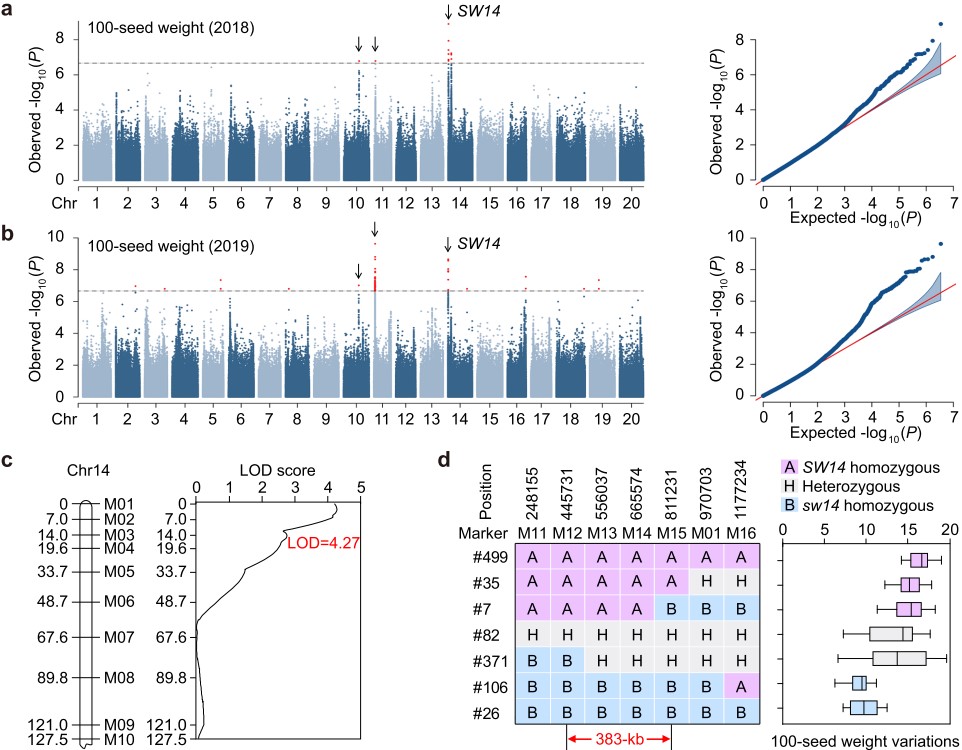

大豆SW14的定位及克隆。研究团队供图

大豆SW14的定位及克隆。研究团队供图

?

大豆是全球重要的油料作物和经济作物,也是人类优质蛋白和饲料蛋白的重要来源。尽管大豆原产于中国,但当前我国大豆供需矛盾突出,国内产能无法满足实际需求,约85%的需求依赖进口。因此,提高大豆单产并改善品质已成为当务之急。种子大小和油脂蛋白含量是影响大豆产能的关键农艺性状,鉴定调控大豆种子性状的关键基因并解析其分子机制,对利用分子设计育种技术培育高产优质大豆新品种具有重要的意义。

在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助下,侯兴亮团队在14号染色体上鉴定出一个与百粒重显著相关的稳定信号区间,并确定了一个调控大豆百粒重及品质的关键基因SW14。进一步研究发现,SW14与植物种子发育核心调控因子Leafy Cotyledon1(LEC1)在大豆中的同源基因GmLEC1a/b发生互作,抑制了GmLEC1在种子发育过程中介导的转录激活功能。进一步分析显示,优良等位基因SW14H3在大豆驯化过程中经历了人工选择,并展现出提高大豆产量的应用潜力。

“该研究发掘了大豆种子粒重与品质的重要调控基因,并进一步解析了其分子调控机制。”论文共同第一作者兼共同通讯作者、中国科学院华南植物园副研究员张春雨表示,近年来,侯兴亮团队致力于大豆种子发育及环境适应性研究,并取得了一些重要进展。

值得一提的是,张春雨长期从事NF-Y类转录因子在植物生长发育中的功能研究,其研究方向已从模式植物拟南芥延伸至重要农作物大豆,并将聚焦于大豆种子发育的相关研究。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63582-0

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。