近日,西安交通大学药学院王戌梅教授课题组以中药大黄为研究对象,基于团队此前发表的高质量掌叶大黄基因组数据,开展有参群体转录组学和群体代谢组学研究。首次从种内演化视角揭示了大黄品质差异的形成机制,研究成果发表在《植物杂志》。

大黄是我国传统大宗药材之一,具有泻下攻积、清热泻火等功效,不同产地的大黄在外观、有效成分积累和药效上存在差异,但其背后的遗传机制尚不明确。

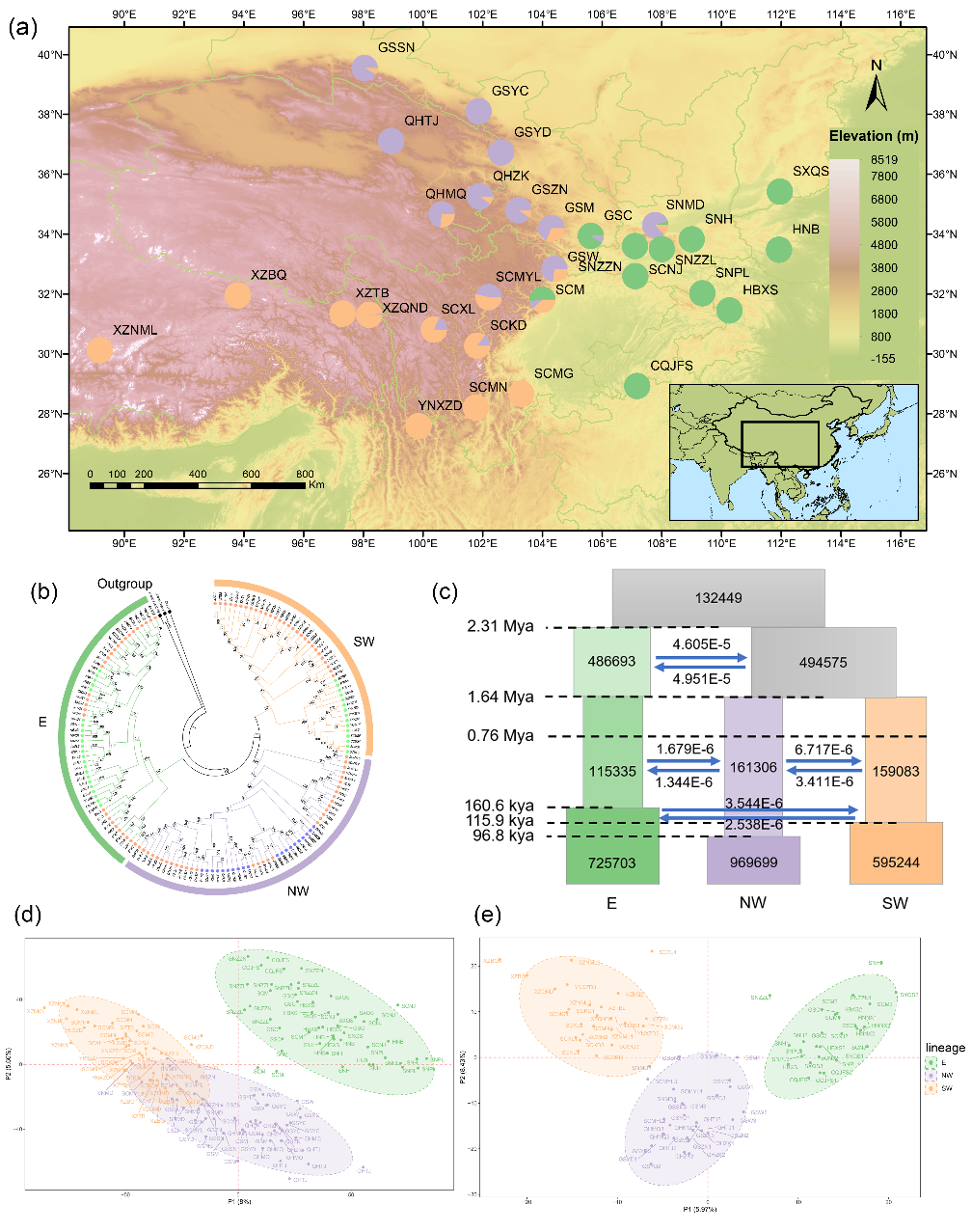

西安交通大学研究团队通过对31个产区、150份大黄样本开展多组学分析,首次证实现存大黄基原植物可划分为东部(E)、西北(NW)、西南(SW)三大遗传谱系,其分化可追溯至上新世晚期(约231万年前)至更新世早期(约167万年前)。这一发现与青藏高原地区的造山运动及气候震荡过程高度吻合,揭示地质运动和气候变化对药材品质形成的塑造作用。

传统分类学中,大黄的基原植物(唐古特大黄、药用大黄和掌叶大黄)均被视为独立物种,但该研究结果表明,各物种在遗传层面并未形成明确界限,进一步肯定了团队此前提出的“掌叶大黄复合体”概念,主张将大黄基原植物视为同一物种的不同演化谱系,为中药基原植物物种界定提供了新的研究范例。

中药大黄的品质差异及其遗传学基础。西安交通大学供图

中药大黄的品质差异及其遗传学基础。西安交通大学供图

?

大黄基原植物不同谱系间个体的基因表达和代谢产物积累间存在显著差异,因此,研究结果从遗传层面证实了群体分化是驱动大黄品质差异形成的核心因素之一。其机制可概括为:地理隔离引发遗传分化→关键代谢通路基因表达的调控→代谢物合成积累发生变异→最终形成药材品质差异。这种从遗传到表达再到成分的“链条式”机制不仅有助于理解药材品质差异的成因,也为优质药材的种质选育和质量控制提供了科学依据。

该研究不仅颠覆了传统药材物种分类体系,更建立起“遗传分化-基因调控-代谢合成”的全链条解析模型,为道地药材的质量控制从经验判断迈向精准设计提供了关键技术支撑。

相关论文信息:https://doi.org/10.1111/tpj.70417

https://doi.org/10.1186/s12870-024-04972-2

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。