西安交通大学力化学耦合与智能介质实验室及合作者通过实验首次揭示了冰的挠曲电效应,并发现冰在约160K(开尔文)时发生表面铁电相变。这一发现不仅为理解冰的本征物性提供了新视角,也为探索冰在自然带电现象中的潜在作用开辟了新方向。近日,该研究成果发表在《自然-物理学》。

冰是自然界中分布最广泛的固体之一,由水分子(H?O)之间的氢键网络构成。尽管单个水分子具有极性,但受限于Bernal–Fowler(伯纳尔-福勒)规则,常压下形成的普通冰(六方Ih相)在整体上呈非极性结构,因此不具备压电性,无法在受压时产生电极化。然而,在自然界中,冰的碰撞和断裂过程常伴有显著充电现象,尤其在雷暴云中,冰粒和霰粒的碰撞被认为是闪电电荷积累的主要来源之一,但其背后的力-电耦合机制却长期未明。

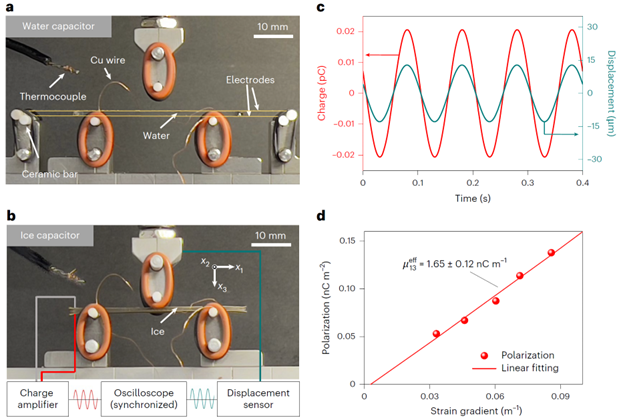

团队及合作者设计了一种特殊的电容梁结构:在两片金属电极之间填充超纯水,利用表面张力限制其在电极区域内不扩散,随后在低温下冻结形成冰梁。通过动态机械分析仪(DMA)对样品施加三点弯曲变形,同时测量由应变梯度诱发的电极化响应,进而获得冰的挠曲电系数。结果表明,冰确实具有挠曲电性,其挠曲电系数处于~nC/m量级,与典型氧化物陶瓷相当。

样品制备及挠曲电表征。西安交通大学供图

样品制备及挠曲电表征。西安交通大学供图

?

研究团队进一步测量了冰的挠曲电系数随温度的变化。观测到三个区间:203~248K范围内,系数相对稳定,属于本征响应区间;高于248K,信号发散,并伴随180°相位翻转及显著蠕变,这源于冰表面预融化效应的影响;低于203K,系数显著上升并在160K附近形成峰值,随后减小。

该研究成果不仅拓展了对冰这种天然固体的认知边界,也将其纳入了“智能介质”的研究范畴。除了在寒冷环境中原位制备低成本换能器方面具有潜在应用前景,该研究对理解涉及冰或类冰界面水的诸多自然现象亦具有深远意义。

审稿人认为,这项重要的测量为探索冰的挠曲电效应和铁电性在地球及其他行星云层中冰晶带电过程中的可能作用打开了大门——这一过程尚未得到很好理解,甚至几乎未被理解,但却是大气现象的核心。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41567-025-02995-6

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。