近日,西安交通大学人文学院社心所教授党君华在《心理学公报》发表研究论文。该研究基于压力生成模型,采用荟萃分析,系统探讨了心理健康状况如何影响压力性生活事件的发生,并揭示了心理状态与外部压力之间的双向作用机制。

压力通常被认为是外部环境造成的,例如突如其来的变故、经济困难或健康问题。然而,心理学研究表明,一些压力事件并非完全由外部环境决定,而是个体自身的行为模式、情绪特质和心理状态促成的。这类事件被称为依赖性压力事件,例如人际冲突(由于个体的情绪波动、社交敏感性或沟通问题,导致亲密关系紧张或社交冲突)、工作与学业压力(因拖延、缺乏自信或执行功能困难,导致学业失败或职业发展受阻)、财务压力(由于冲动消费或缺乏理财规划,导致经济困难加剧)。

相比之下,独立性压力事件是指那些通常不受个体自身行为影响,而是由于外部环境或不可控因素引起的事件。例如自然灾害(如地震、台风、洪水)、社会经济变动(如经济衰退、公司裁员)、突发健康危机(如突发疾病或意外事故)。

分析模型。西安交通大学供图

分析模型。西安交通大学供图

?

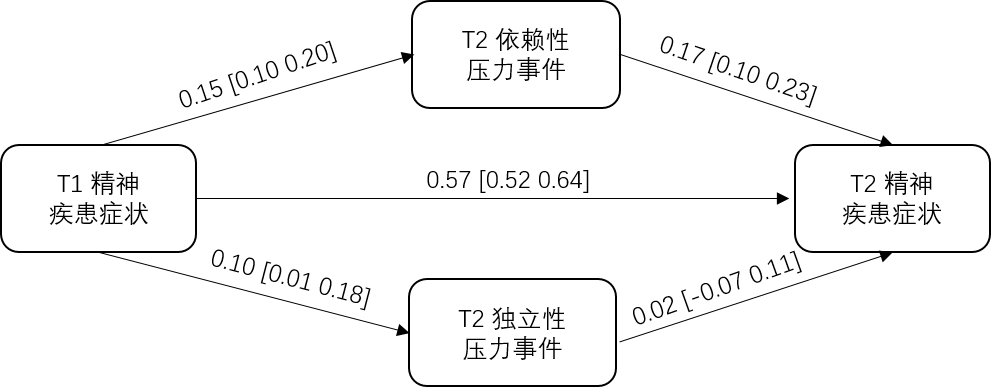

压力生成模型认为,心理健康状况不佳的个体(如患有抑郁或焦虑症状)不仅更容易感受到外部压力,还更容易经历由自己行为引发的依赖性压力事件。这些压力事件反过来会进一步加重心理健康问题,从而形成“恶性循环”。

为了更清晰地揭示心理健康与压力之间的交互作用,该研究采用荟萃分析结构方程模型,在现有纵向研究的基础上,对该领域的核心理论进行了更严格的检验。

研究结果表明:心理健康状况较差的个体更容易经历依赖性压力事件,而非独立性压力事件;该效应在不同研究样本、测量工具和时间跨度下均保持稳定,研究间的异质性很低,表明心理健康对压力生成的影响具有较强的普适性;进一步分析发现,依赖性压力事件在心理健康的恶化过程中起到了中介作用,即心理健康状况不佳的个体会经历更多依赖性压力事件,这些压力事件进一步加重他们的心理困扰。

该研究在压力生成模型的框架下,提供了一种更精确的分析方式,揭示了心理健康问题如何通过增加依赖性压力事件来维持自身的恶性循环。这一结果意味着,打破心理健康与压力的恶性循环需要从减少依赖性压力事件入手。

相关论文信息:https://doi.org/10.1037/bul0000475

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。