南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)(简称广州海洋实验室)海洋生物演化与保护团队系统性地梳理了印澳群岛作为全球海洋生物多样性热点的形成机制,并创新性地提出了一个统一的解释框架——“动态中心假说”,以此整合了现有生物地理学假说。近日,相关成果发表于《海洋生命科学与技术》。中国科学院院士魏辅文、广州海洋实验室研究员周文良为该论文共同通讯作者。

印澳群岛包含菲律宾、印度尼西亚到澳大利亚大堡礁的广大浅水区域,以其无与伦比的珊瑚礁生物多样性,被誉为“珊瑚三角区”。一直以来,其高多样性的起源机制是生物地理学界的关键科学问题。学者们围绕这一问题,提出了多个相互关联又充满挑战的假说体系。

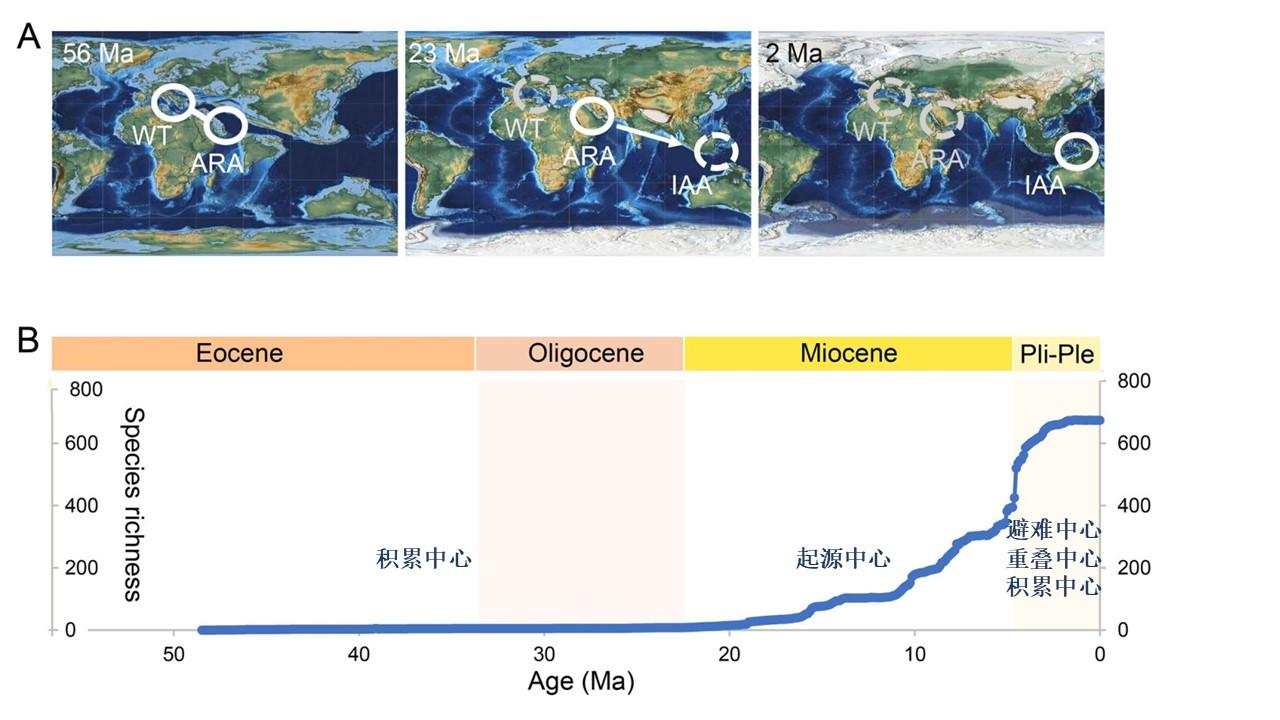

“中心假说”将高多样性区域定义为物种的“起源中心”(就地成种率高)、“积累中心”(物种从外部迁入)、“重叠中心”(不同区系物种在此交汇)或“避难中心”(在环境变迁中提供庇护),为解释热点区域的物种形成与积累提供了微观机制。然而,该假说倾向于将热点视为一个静态的地理实体,未能解释其宏观时空变化。

随后,“跳跃热点假说”被提出,首次引入了热点的动态演化观,认为生物多样性热点会随着地质构造和气候变化,从古特提斯海向东“跳跃”,最终到达印澳群岛,为热点在宏观尺度上的迁移提供了有力的解释。然而,“打地鼠模型”则认为热点可能是在不同区域独立地“消失-再出现”,挑战了热点区域生物区系演化的连续性。面对多种假说的局限性及彼此间矛盾性,研究者们亟需提出一个能整合不同尺度、不同机制的理论框架。

海洋生物多样性热点的迁移(A)和印澳群岛多样性积累的“动态中心假说”(以介形虫为例)(B)。研究团队供图

海洋生物多样性热点的迁移(A)和印澳群岛多样性积累的“动态中心假说”(以介形虫为例)(B)。研究团队供图

?

该研究在国家重点研发计划等项目的资助下,通过系统梳理和整合多学科证据,创新性地提出了“动态中心假说”。该假说认为,印澳群岛的生物多样性热点角色并非单一或静态的,而是在漫长的地质历史中动态演变,是不同“中心”角色在特定历史时期连续作用的结果。

该研究提出了印澳群岛生物地理演化的阶段性机制:一是,始新世-渐新世(约42-23百万年前),古特提斯海闭合导致西部物种向东迁移,印澳群岛扮演物种“积累中心”;二是,中新世(约23-5.3百万年前),澳大利亚板块与东南亚板块的碰撞形成复杂的浅海环境,驱动了大量物种的就地分化,印澳群岛成为“起源中心”;三是,上新世-更新世(约5.3百万年前至今),冰期-间冰期旋回背景下,印澳群岛成为物种的“避难中心”。海平面变化导致的物种隔离、分化与再接触,使其成为“重叠中心”和边缘区域新物种迁入的“积累中心”,进一步丰富了区域多样性。

该研究提出的“动态中心假说”成功将长期以来各自独立的生物地理学假说整合为一体,为理解印澳群岛生物多样性热点的复杂起源机制提供了系统性的新见解。同时,该综述还强调了基因组学等新技术在生物地理演化研究中的关键作用,并呼吁在未来的海洋保护实践中采用一个整合了分类、系统发育和功能多样性的多维度保护框架。

相关论文信息:https://doi.org/10.1007/s42995-025-00313-w

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。