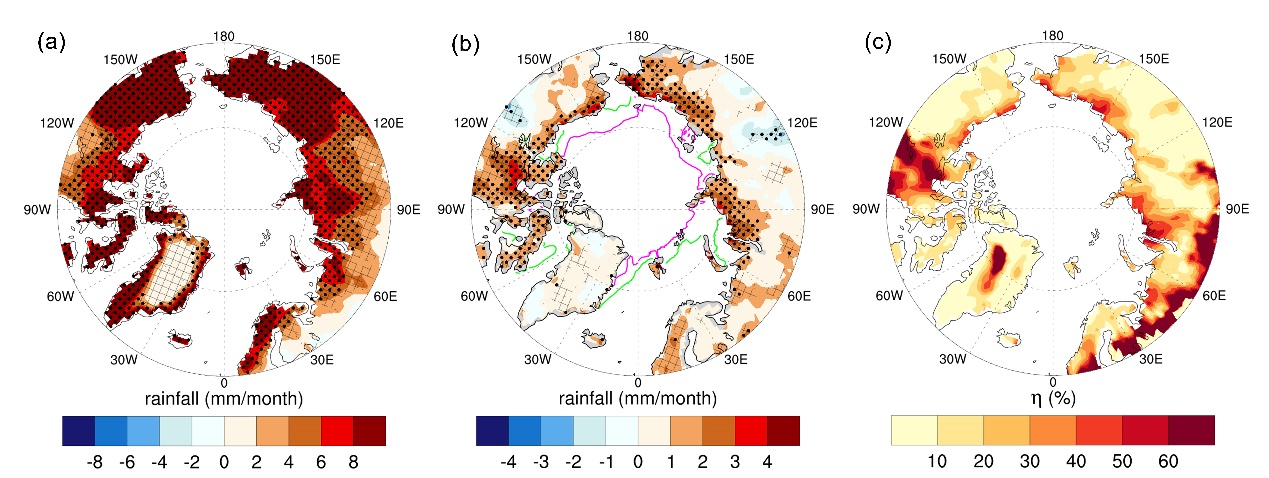

近日,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室极地研究团队联合北京师范大学和中国科学院大学研究发现,全球升温2°C将导致北极陆地夏季降雨量增加约17%,其中16%的增幅可直接归因于海冰减少。尤其在西伯利亚北部和北美北极沿岸等关键区域的降雨响应最为显著。相关论文发表于《地球物理研究通讯》。

随着全球气候变暖的持续加剧,北极地区作为受影响最显著的区域之一,其增温速率已达到全球平均水平的四倍以上。北极海冰,全球16个气候“临界点”之一,正经历着快速退缩。海冰的融化不仅削弱了反射太阳辐射的“白色冷帽”效应,还暴露出吸热能力更强的深色海面,推动了北极水循环格局从“雪为主”向“雨主导”的转变。这一变化对北极冰川退缩、冻土融化、径流过程和生态系统平衡将产生显著影响,并对全球海平面上升和极端气候事件产生多米诺骨牌效应。

“液态降雨会进一步加速地表冰冻圈萎缩,不仅迫使北极熊、驯鹿等依赖海冰和积雪觅食或庇护的动物面临生存危机,更会通过改变土壤的热状况,加剧冻土融化,进而释放封存其中的温室气体,形成推动全球变暖的又一重反馈循环。”西北研究院副研究员杨佼说。

据了解,研究团队通过创新性地结合极地放大模式比较计划(PAMIP)和耦合模式比较计划(CMIP)的大样本集合模拟,通过分离“全强迫”与“仅海冰强迫”的气候响应,成功实现了对海冰消融影响北极陆地降水的精准归因。

“我们成功分离出了海冰消退在北极降雨增加中的独立影响,”北京师范大学教授效存德解释说,“这就像在复杂的气候交响乐中,识别出了海冰这把‘独奏乐器’的独特音色。”

研究团队还发现了一个清晰的地理格局:北极海岸线正成为降雨增加的前沿阵地。在西伯利亚和北美北极沿岸,海冰消退对降雨增加的贡献率甚至超过了30%,形成了两条明显的“降雨增强带”。

“这不仅仅是‘哪里变暖,哪里就多雨’的简单故事,”杨佼形象地描述,“海冰消退就像在北极海岸线安装了无数个‘暖气片’,这些暴露的海水持续向大气释放热量和水汽,直接改变了降水的形态。”

研究进一步剖析了背后的物理机制:海冰消退导致的降雨增加中,近七成源自于海冰融化导致的“变暖效应”,即更高的气温让本该是雪花的降水变成了降雨。另外三成则是由于开阔水域的蒸发使得空气中的水汽变多,导致总降水增加。

这种降水的相态转变具有深远影响。中国科学院大学教授窦挺峰补充道:“当雨水接触到冰雪表面,会显著加速融化过程。这就形成了一个自我强化的循环:海冰消融→更多降雨→进一步消融。”

杨佼强调说:“该研究的成果不仅深化了我们对北极暖湿化过程的理解,更构建了“海冰-降雨”的定量关系模型,为提升北极极端天气气候事件的预测能力提供了有力工具。”

例如,通过精确预测未来海冰覆盖范围,可以依据该模型更准确地评估沿岸地区夏季降雨量级和极端降雨事件的风险,从而为北极航道的运营安全、基础设施建设及环境保护提供科学依据。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2025GL118052

全强迫(a)和仅海冰消融强迫(b)下的北极陆地夏季降雨量的多模式平均响应,(c)海冰消融对降雨变化的贡献率。西北院供图。

全强迫(a)和仅海冰消融强迫(b)下的北极陆地夏季降雨量的多模式平均响应,(c)海冰消融对降雨变化的贡献率。西北院供图。

?

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。