华东理工大学教授包春燕团队通过将锌离子(Zn2+)识别模块与轮烷动态特性相结合,首次构建了基于轮烷结构的Zn2+门控人工离子通道,并模拟了天然Zn2+激活通道(ZAC)的可逆“开关”机制。相关成果近日发表于《德国应用化学》。

在前期轮烷分子机器离子传输平台系列工作的基础上,研究团队提出了基于Zn2+诱导轮烷二聚化的跨膜传输策略,通过三大核心设计要素的协同作用,成功实现了独特的双态切换功能。

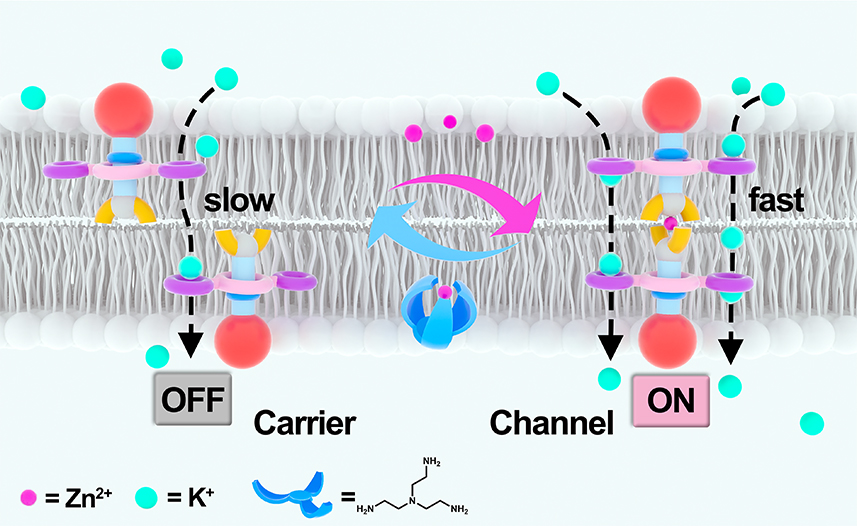

具体而言,研究团队采用亲水四乙二醇头基与疏水锌螯合三联吡啶末端这种不对称两亲滑杆设计,确保分子在脂质膜中的精确定位与高效嵌入。同时,通过引入双苯并-18-冠-6-醚单元,得到三环冠醚滑环结构,从而增强钾离子选择性并提升单次离子通量,显著提高传输效率。此外,研究团队将滑杆长度进行优化,较传统设计缩短50%,为可控构象切换提供关键空间约束。

Zn

2+调控轮烷分子可逆二聚化实现低活性载体到高活性通道的可控转换。图片由研究团队提供

Zn

2+调控轮烷分子可逆二聚化实现低活性载体到高活性通道的可控转换。图片由研究团队提供

?

测试结果显示,单体轮烷长度约2.40纳米,小于脂双层疏水区厚度,而二聚体长度可达4.67纳米,更适于跨膜分布。在无Zn2+状态下,系统表现为低活性载体,Zn2+配位后则触发三联吡啶介导的二聚化,通过环组件沿滑杆的穿梭与接力,形成连续跨膜路径,实现高效离子通道功能。该系统还可通过Zn2+与三(2-氨乙基)胺(TAEA)的竞争结合实现完全可逆调控,其中TAEA可促使二聚体解离,恢复单体状态。

相关论文信息:https://doi.org/10.1002/anie.202518408

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。