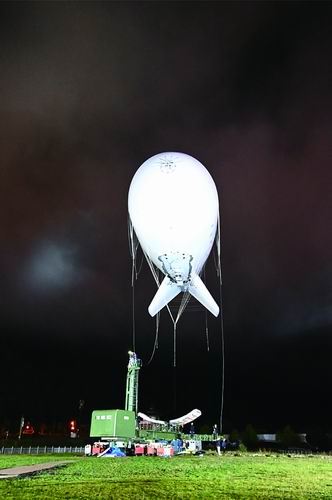

鲁朗河边,“大白鲸”整装待发。

徐徐升空的“大白鲸”。冯丽妃/摄

■本报记者 冯丽妃

太阳西沉,远处云雾缭绕的林海与雪峰逐渐被暮色吞没。未到中秋,刚入夜的“雪域瑞士”——西藏林芝市鲁朗镇已能感到渗入肌骨的寒气。汛期的鲁朗河不舍昼夜,哗啦啦地穿过密林和草地,奔向下游的扎塘鲁措湖。河畔一片草地上,停着一个巨大的白色气球,引得游人驻足围观。

“呵,开眼了,这气球看上去得有四五层楼高吧!”

“快看,上面写着中国科学院——肯定是做科学试验的!”

“动了动了,要飞起来了?能看到这一幕,也不虚此行啦!”

晚上9点,海拔3380米的试验场旁,矮栅栏外围观的游人越聚越多,叽叽喳喳的议论声打破了高原秋夜的静寂。有人举起手机连连拍照,有人干脆接通视频电话,兴奋地向家人直播眼前的场景。

试验场内,一切井然有序。中国科学院空天信息创新研究院(以下简称空天院)正高级工程师何泽青手持对讲机,声音沉稳:“锚泊车各岗位准备。现在,释放主缆!”

指令一下,巨大的气球挣脱束缚,向着青藏高原深邃的夜空缓缓攀升。

飞向云端的“大白鲸”

指挥车内,随着气球向上攀升,电子屏上的数字不断跃动:每分钟上升5米、8米、10米……空天院青年工程师付强紧盯屏幕,不时发出指令:“当前高度200米,锚泊车主缆速度提升至每分钟16米。”

栅栏外,游人眼中的白色巨球越变越小,逐渐没入200米高空的云层,最终像一粒“花生米”消失在视野中,继续向高处攀升。

大气球昵称“大白鲸”,是空天院联合中国科学院长春应用化学研究所(以下简称长春应化所)自主研发的“极目一号”浮空艇。该系列浮空艇包含3个型号:体积分别为3000立方米、6000立方米和9000立方米。

“这次放飞的是其中‘个头’最小的Ⅰ型:长39米,最大直径20米。”何泽青告诉《中国科学报》。

据介绍,“极目一号”系列浮空艇由第二次青藏科考支持设计研发,搭载了由中国科学院青藏高原研究所牵头,联合中国科学院安徽光学精密机械研究所、长春光学精密机械与物理研究所自主研发的三大类共16型观测载荷,总重量约200公斤。通过多载荷协同观测,浮空艇实现了从“单点采样”到“立体监测”的技术跨越。

“载荷舱位于浮空艇中后部,携带的载荷设备能够测量水汽、黑炭、甲烷等大气组分,相当于把一座综合实验室搬到了云端。”何泽青说。

付强告诉《中国科学报》,因为要避开白天的航班,浮空艇多数时候只能在夜里放飞。因此,试验队的成员慢慢都成了“夜猫子”,晚上轮班守夜,白天补觉。自8月下旬鲁朗试验拉开序幕以来,试验队员已经轮流熬夜近一个月。

截至9月19日,浮空艇已累计完成30次升空飞行验证,最大海拔高度5940米,精准获取了大气组分、污染物分布和云三维微物理参数等关键科学数据,将为藏东南生态、降雨量和气候变化研究提供核心数据支撑。

在极端环境中追求“极致”

在“世界屋脊”开展工作,要面对多重极端环境——零下30℃的极寒、每秒25米的强风以及平均海拔4700米的低气压。让“大白鲸”在云端安稳工作,绝非易事。

空天院正高级工程师张泰华回忆,2017年,浮空艇团队第一次与青藏高原开启“云端之约”,到可可西里腹地“试水”。那时,初代浮空艇装备存在充气速度慢、艇体泄漏率较大、设备低温性能下降等问题。

“哪里出现问题,就解决哪里。”张泰华说,研究团队以应用为导向,对浮空艇艇体、控制、能源、结构等系统的关键技术持续迭代优化,逐步建立起100%国产化的自主可控技术体系。

例如,空天院联合长春应化所打破国际技术壁垒,研发出复合艇体材料,给“大白鲸”穿上了“双重防护衣”——既能扛住高原的雨雪风沙,又能把氦气泄漏率降到最低,而且大幅提升了复用次数,降低了试验成本。

研究团队历时3年研发的“硬式充气口”专利技术,实现了充气效率与安全双升级。“以往高压氦气充气不仅会冲击艇体,影响浮空艇安全,噪声还会损伤操作人员听力。”张泰华说,“现在,新技术不仅实现了充气口‘无人值守’,搭配快速充气减压装置后,速度还快了两倍多。”

针对高原复杂电磁环境,研究团队优化了供配电系统设计——通过增加电气间隙提升击穿电压,解决了高海拔空气稀薄导致的绝缘性能下降问题。同时,他们还加装了大气压、温度实时监测模块及舱内主动温控装置,为载荷设备穿上了“自适应气候防护衣”,确保在高空低温、低压的严苛环境下稳定运行。

据悉,近5年来,团队围绕浮空艇技术申请专利60余件,为“大白鲸”持续迭代创新提供了核心知识产权支撑。而在这些突破背后,是一群在极端环境中坚持“顶风作业”的科研工作者。

提起这些年的科考经历,空天院工程师屈维有许多难忘的记忆。2019年,在纳木错,研究团队首次开展海拔4000米以上作业。一次他们刚开始给艇体充气,暴风雪突至,队员们冒着零下20℃的严寒作业,最终创下7003米的同类浮空器观测高度纪录。

2022年,珠峰脚下的40天,更是一场“极限挑战”。海拔5000米的试验场,队员们住集装箱,吃自热饭,每天通宵作业,最后创下世界纪录。“最难忘的是突破9050米那天。”屈维回忆,“指挥车屏幕上的高度数字一点点跳,达到目标高度那一刻,大家一开始都安静极了,没有一个人说话,随后都突然欢呼起来,甩掉熬了一整夜的疲惫,鼓掌庆祝。”那次试验也让“极目一号”入选“国之重器”。

对于这支平均年龄32岁的试验队来说,这样的记忆还有很多:在“人类生理极限试验场”双湖,队员们血氧最低仅60%,顶着高反头痛,坚持完成10余次有效升空;在慕士塔格冰川脚下,他们从烈日当头的7月一直干到飘雪的9月,有效升空次数达30余次;在帕米尔高原、呼伦贝尔草原上,都留下了这群年轻人追云逐电的身影。

“我们要突破极限,不断提升载荷性能与测控精度,拓展应用领域,更好地服务国家需求。”屈维说。

协同创新,打造“空间多面手”

“浮空器其实是一种比飞机历史更悠久的航空器,依靠内部充填密度比空气低的气体,比如氦气,产生浮力。”张泰华向《中国科学报》介绍说。

目前,浮空器“家族”主要有三类:高空气球、浮空艇(或系留气球)和飞艇。高空气球不带动力,随风自由飘飞;系留气球也不带动力,通过系缆与地面锚泊装置系留;飞艇则带有螺旋桨,可依靠自身动力控制飞行。

空天院研究员蔡榕指出:“浮空器也是临近空间开发的核心平台,其技术突破直接带动高端制造、新材料、智能控制、空间信息应用等产业链升级。”

由于驻空时间长、覆盖范围广、部署灵活、载重能力强、操控成本低等优势,浮空艇在很多应用场景中具备其他航空器不可比拟的竞争力,成为空间探测的“多面手”。

例如,在呼伦贝尔草原,研究团队让浮空艇化身“生态哨兵”,融合高分辨率光谱成像与人工智能识别技术,对草场长势、退化区域、牲畜数量和分布进行精准监测;在烟台长岛的电力通信应急演练中,它们组队形成5G通信基站,在光缆中断时全程保障抢修作业人员通信;就连远海的船舶,也能通过浮空艇团队研制的国内首套船基浮空艇装备及搭载的专用通信基站,接收长期演进信号,实现超数千平方公里信号覆盖,破解“远海无信号”难题。

空天院副研究员尚华哲最期待的,是“大白鲸”能以前所未有的方式窥探云的秘密。“与飞机穿云而过、‘走马观花’相比,浮空艇能够实现长时间、原位驻空观测,可以在云边缘和内部进行‘心电图式’的灵活扫描,精细捕捉云内变化。”他说。

尚华哲与团队有两个目标:一是像“跟拍纪录片”一样,全程记录云从生成到降雨的过程,破解云生命周期的观测难题;二是探索一个国际前沿问题——云中的粒子是如何带电的,以及云的物理状态和电场之间有何神秘关联。

目前,实验已成功获取了丰富的观测数据。尚华哲表示,这些数据将为深入解析高原云降水过程、提升天气预报精度提供关键支撑。

自中国科学院1977年布局浮空器研究至今,历经数十载深耕,空天院牵头的浮空艇产品实现了早期单一型号试验的突破,逐步构建起覆盖“小型-中型-大型-超大型”的全规格产品矩阵,形成了极具竞争力的系列化产品谱系,多项关键指标达到国际领先水平,形成了完整自主知识产权体系。

张泰华强调,这些成果离不开跨部门、跨机构的协同创新。通过“院内协同+院外联合”的攻关模式,不仅提升了研发效率,更打造出一条整合资源、贯通“研发—试验—应用”全链条的创新路径。

“下一步,我们希望将‘大白鲸’打造成更开放的空中试验平台,欢迎全球科学家前来搭载试验。”望着奔流不息的鲁朗河,张泰华眼中充满期待。

《中国科学报》 (2025-09-24 第1版 要闻)