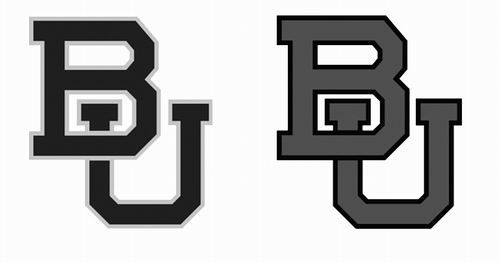

贝勒大学就校标(左)设计“撞脸”起诉波士顿大学。图片来源:Mary Thurmond

近日,美国贝勒大学向得克萨斯州联邦地方法院提交了一份诉状,指控美国波士顿大学在其学校商品、俱乐部体育活动和品牌指南中,未经授权使用“BU”字母连锁标识。

贝勒大学与波士顿大学长期共用“BU”的缩写。在这起诉讼中,贝勒大学称,波士顿大学的校标与本校已获联邦注册的标识“基本雷同或极易混淆”,并要求法院永久禁止波士顿大学使用“BU”连锁标识,销毁所有带该标识的商品、广告、标牌和包装,并负担相关诉讼费用。

目前,波士顿大学尚未回应此事。但案件在社交媒体上掀起热议。令人意外的是,多数声音直指作为起诉方的贝勒大学。有网友直言:“怎么能够厚着脸皮起诉一所历史比你悠久的大学呢?”

这场校标之争背后,是贝勒大学过于霸道,还是确有冤屈?

诉讼焦点:BU连锁设计之争

贝勒大学近日提交给联邦地方法院的诉状并不反对波士顿大学使用“BU”作为缩写,问题在于两个字母的风格化呈现——该校错误地使用了贝勒大学已经获得联邦注册的“特定连锁BU设计”标识。

据贝勒大学陈述,该校及授权方自1912年起便开始使用这一连锁标识,且该设计早在20世纪80年代便已经通过多项联邦商标注册,适用于服装、教育服务及其他各类商品和服务。尤其在体育领域,已成为该校“最易识别的身份标识”。

贝勒大学称,该校2018年就发现波士顿大学校园商店销售3款带有类似连锁式BU标识的帽子,曾于2018年、2021年两次要求对方停用。但波士顿大学“不仅拒绝停用,反而扩大使用范围”,将标识用于网站、俱乐部相关的服饰与装备。

“依据1946年的商标法,波士顿大学的行为构成商标侵权、不正当竞争及虚假产地标识。”贝勒大学在诉状中陈述,“若波士顿大学继续使用该标识,将对本校造成不可挽回的损失。”

为此,贝勒大学要求法院永久禁止波士顿大学使用连锁BU标识。诉讼还要求波士顿大学在30天内提交一份报告,详细说明将如何遵守禁令。

冲突并非首次,曲直众说纷纭

事实上,这并非两校首次因校标产生冲突。

1987年,贝勒大学就BU连锁设计发起商标申请时,就曾遭到波士顿大学反对。1988年,两校达成共存协议:使用学校的首字母来指代学校是很常见的,双方认可彼此需在各自机构中使用“BU”,若禁止两校在服务与产品中使用“BU”,将会造成重大损害。波士顿大学随后撤回了反对意见。

协议还明确,贝勒大学采用连锁式设计,波士顿大学则使用并排式设计。如今,争议再起——两校标识均采用连锁式设计,唯一区别在于颜色:贝勒大学为绿色BU字母,波士顿大学为红色BU字母。

这引发了此次诉讼。贝勒大学坚持,1988年的协议并未赋予波士顿大学使用连锁式设计的权利,对方仅有权使用“BU”字母。

从校史来看,贝勒大学创立于1845年;波士顿大学1869年正式成立,但其源头可追溯至1839年创办的纽伯里圣经学院,历史更为悠久。

尽管波士顿大学尚未公开回应诉讼,却挡不住社交媒体上的热议。支持、中立与反对声音交织,其中批评贝勒大学的声音尤为突出。

从高校排名来看,波士顿大学在美国2025年公布的全球最佳高校排名榜中位居第86位,而贝勒大学则位居第440位。这或许是美国网民声音“一边倒”的原因之一。

争议结果仍待揭晓

尽管网民争论不休,案件进入司法程序后,结果仍有待观察。分析人士指出,鉴于两校在校标问题上的长期纠葛,波士顿大学或已备好辩护策略。

事实上,美国多所大学均以“BU”为缩写,如布莱恩特大学、布拉德利大学、布雷瑙大学、贝拉明大学、布朗大学等,均拥有使用该缩写的权利。

也有观点认为,两校最终可能庭外和解,例如波士顿大学支付授权费获得使用许可。

Heitner律师事务所指出,此案凸显了大学体育对商标纠纷的放大效应——高校体育作为强大的品牌营销引擎,其影响力远超传统教育服务;当校队在国内外赛事中崭露头角时,商标争议也会愈发突出。

该事务所认为,这场诉讼不仅是两校间的纠纷,也是观察市场品牌挑战的窗口:即便如机构缩写这样的简单元素,也可能成为重要的知识产权资产。它也为商标持有者敲响警钟:需精准起草共存协议,尽早在相关领域注册商标,持续监控并维护商标权。(晋楠编译)

《中国科学报》 (2025-08-21 第2版 国际)