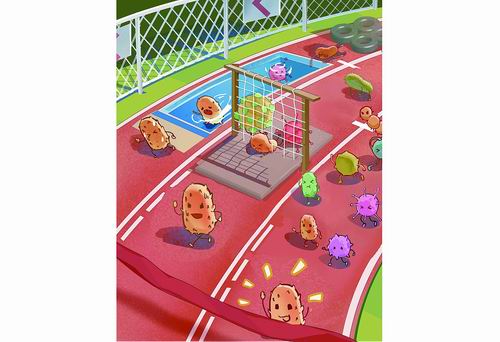

微生物分离就像赛跑,红色的是目标微生物,其他则是“竞争对手”。受访者供图

■本报记者 李晨

在地球的深海热泉、湿地,或者动物肠道和沉积物等环境中,生活着一群“无氧居民”——厌氧微生物。它们能分解有机废物,产生甲烷等可再生能源,还能参与温室气体的生成和消减。从污水处理到畜禽养殖、从沼气利用到肠道健康,都离不开它们。

然而,人类想要分离得到有益的厌氧微生物却很困难,因为它们异常难养。近日,农业农村部成都沼气科学研究所(以下简称沼科所)厌氧微生物创新团队联合荷兰瓦赫宁根大学团队找到了新办法。他们把厌氧微生物的生长曲线当“指挥棒”,利用自创的“鸡尾酒法”定向分离产甲烷古菌。相关研究成果在线发表于《微生物趋势》和《自然-试验流程》。

唯厌氧微生物难养也

虽然肉眼看不见,但厌氧微生物是全球碳、氮、硫循环的重要驱动者,与人类关系非常密切。

论文第一作者、沼科所博士生巫可佳告诉《中国科学报》,这些“无氧居民”对生活条件要求极高—— 一点氧气都不能碰,通常需要特定温度、酸碱度、营养条件才能生长和生存。

厌氧微生物大多生活在湿地、深海、肠道、热泉等缺氧环境中,好像一群“隐居高手”,生长缓慢、数量不多,有些还离不开特定“伙伴”。因为它们需要与其他微生物互相交换营养物质或代谢产物,通过共培养或者共生才能生存,好比“搭档”,缺了对方就活不下去。

这种生存方式使厌氧微生物在实验室环境中难以存活,一旦被请进实验室,常常就消失了。如果想把它们培养成纯菌状态,那就更难了。

论文通讯作者、沼科所研究员承磊在接受《中国科学报》采访时说,获得纯培养物,是研究新型微生物生理、代谢、生态功能,以及利用其清洁能源生产、污染治理、健康保障等能力的资源基础。

传统分离方法像一场“短跑赛”,要求目标厌氧菌一开始就具备绝对生长优势,一步到位打败所有竞争者,这让许多“慢热型选手”始终无缘亮相。承磊解释说,厌氧菌通常生长慢,生长条件苛刻,容易被“快生长”的非目标菌淹没。

2016年,团队着手从一份2007年取自我国胜利油田的样本中分离产甲烷古菌。由于这份样本对“投喂”的甲醇异常敏感,并且能产生甲烷,团队认为,这可能隐藏着产甲烷古菌的新生存模式。

要想搞清楚这里的厌氧古菌究竟如何产生甲烷,首先要把它从成分复杂的样本中分离出来。让如此难养的厌氧微生物在实验室环境中分离并生存,是他们迫切想解决的难题。

生长曲线当“指挥棒”

“我们在多年分离实验中发现,单一方法往往不够。”承磊说,因为分离过程中既要保证目标菌生长,又要抑制非目标菌,而一个样品中的非目标菌是多种多样的,利用单一方法很难去除,因此需要灵活组合多种“配方”,如稀释、限制养料、加抑制剂,像调制鸡尾酒一样,根据情况调整分离策略,逐步去除不同的非目标菌。

巫可佳说,团队通过定期取样,用分子生物学方法或流式细胞计数等方法监测目标菌和其他菌的细胞数量变化,按时间和细胞数量变化画出生长曲线。

研究团队提出用生长曲线当“指挥棒”,实时观察目标菌和非目标菌的生长动态。在不同阶段创造条件,让目标菌占据“相对优势”,或者让非目标菌对目标菌的抑制更轻微,一步步“请走”非目标菌,直到目标菌能单独站上舞台。

巫可佳解释说,他们把难培养微生物的分离过程分为多个阶段——先摸清目标微生物的生长“喜好”,再通过稀释、限制养料、精准抑制等手段逐步减少“陪客”,最后只留下目标微生物。“这套方法的特别之处在于,不要求目标菌一开始就跑得最快,而是通过阶段性调整,让它在不同‘赛段’都能保持相对优势。”

针对不同类型的非目标菌,他们有不同“招数”,有的改变营养条件,如底物、生长刺激因子;有的改变物理化学因子,如温度、pH值、盐浓度等,或者梯度稀释;有的加抗生素或溶菌酶,抑制非目标菌。

“我们第一次用多年摸索的方法成功分离到非广古菌门的新型产甲烷古菌,并通过分离获得的菌株解析其生理和代谢机制。”承磊所说的这项工作成果在2024年7月发表于《自然》。

后来,研究人员总结和提炼了该团队十多年厌氧微生物分离经验,形成了“基于生长曲线”和“相对生长优势”的微生物纯培养理念。

基于底层逻辑的分离方法

巫可佳说,挖掘出新型产甲烷古菌的这套方法基于分离微生物的底层逻辑,即如何从一个复杂群落中获得目标菌。这一理念适用于微生物生长分离的各个阶段,不仅适用于厌氧微生物分离,也适用于好养、兼性厌氧等微生物分离。“期待未来可以帮助更多微生物资源实现分离。”

承磊强调,此方法的建立受益于测序技术的发展,使得人们可以鉴定复杂群落中的目标菌和非目标菌,进而达到分离的目的。

《微生物趋势》审稿人说,这篇论文关注了一个长期被系统性忽视的重要主题。科学界普遍存在偏见,即所谓“不可培养”的微生物,是真的无法培养,还是付出的代价太大,以至于不值得尝试。“不可培养”这个说法本身就暗示了不可能性,从而加剧了这种不幸的局面。

“虽然宏基因组学在发现新型微生物方面非常有用,但在一定程度上削弱了科学家继续开展更费时、更具智力挑战性的分离培养研究的动力。更遗憾的是,学界并没有充分认识到理解宏基因组信息与分离培养株生理学存在的巨大鸿沟。”审稿人说,这篇论文不仅引发了大家对这些不足的关注,而且提出了切实可行的实验思路来弥补缺陷。这是一项“极有价值、恰逢其时、姗姗来迟的重要贡献”。

而《自然-试验流程》审稿人评价,这项研究提出的“生长曲线引导分离”方法非常有趣,为难培养的古菌分离提供了新视角。

承磊说,如今这套方法不仅适用于产甲烷古菌,还能推广到热泉、深海、动物肠道等多种缺氧环境微生物的分离培养。他的实验室已经从热泉和油藏等特殊环境中分离了多株难培养微生物。

承磊希望这种方法能成为难养厌氧微生物分离的通用策略,还可结合人工智能和高通量平台实现微生物的大规模高效定向分离,帮助科学界“解锁”更多隐藏在自然界的微生物角色,丰富人们对地球生命的认识,为气候研究、能源开发和环境保护等提供新菌种资源。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41596-025-01224-x

https://doi.org/10.1016/j.tim.2025.06.006

《中国科学报》 (2025-08-21 第1版 要闻)