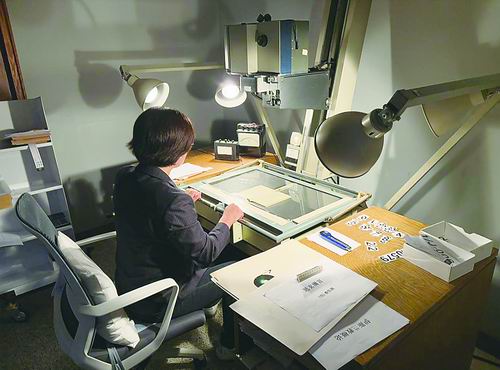

▲工作人员在拍摄文献。

▲《赵城金藏》缩微胶片。

▲一本破损泛黄的民国时期文献。赵宇彤/摄

■本报见习记者 赵宇彤

“这里存放的就是《赵城金藏》。”中国国家图书馆(以下简称国图)缩微文献部综合管理与典藏组副组长陈月婷拉开抽屉——几十个牛皮纸小方盒整齐排列其中。

这就是国图的镇馆之宝之一?

面对记者疑惑的眼神,陈月婷微微一笑,解释道:“我们利用缩微技术,将《赵城金藏》永久保存在胶片上了。”

《赵城金藏》是我国第一部木刻汉文大藏经《开宝藏》复刻本,是中国现存最早、最全的大藏经,现存近5000卷,其中4813卷被安置在国图的藏书库内。

而通过缩微胶片数字化,不到4个抽屉就装下了这部皇皇巨著。

“缩微技术是将各类纸本文献和数字资源存储在安全稳定的模拟介质上的技术手段。”全国图书馆文献缩微复制中心(以下简称缩微中心)副主任张阳表示,一卷聚酯胶片可以保存500年以上,实现对纸本文献和数字资源的再生性保护。

自1985年缩微中心成立以来,已联合全国25家成员馆、19家资料馆,累计拍摄古籍善本、民国文献、少数民族珍贵文献等各类文献近20万种、8000余万拍(一拍为胶片上的一个画幅),其中包括“敦煌遗书”、《赵城金藏》、《永乐大典》等多部国宝级典籍。

从一库房、一架子到一抽屉,16毫米和35毫米的缩微胶片,在方寸之间记载着海量珍贵文献,传承着中华文化的火种。

一场与时间的赛跑

惟殷先人,有册有典。

早在距今3500年的殷商甲骨文中,就有了表示书籍的“册”与“典”字。然而,作为中华文明的见证者,浩如烟海的古籍历经水火兵燹,百不存一。

如何延缓纸质文献的老化,妥善保存珍贵的文献典籍,成了一道难题。

缩微技术可以真实记录原件信息,且不可篡改,还能够将大量的文献资料存储于很小的空间内,通常一卷缩微胶片可容纳数百页甚至上千页的文献内容。此外,缩微技术还有很高的复制精度和转化效率,可以在完全不触及珍贵文献原件的情况下,实现高质量、高效率介质转移和利用。

“现有技术条件下生产的缩微胶片,在符合技术标准的保藏条件下,可以拥有500至1000年以上的寿命,其胶片的物理性状和使用性能不会发生显著改变,是一种可用于永久保存的文献异质保存方式。”张阳表示。

实际上,20世纪30年代,美国就开始使用缩微技术拍摄珍本文献。不久后,洛克菲勒基金会应美国学术团体理事会、美国国会图书馆的请求,向北平图书馆(国图前身)提供了一套缩微摄影设备。

1940年11月,这套器材被暂时安置在北京协和医学院,用于拍摄部分医学类善本。但好景不长,1941年太平洋战争爆发后,该设备被掠夺。1948年,北平图书馆从国外购入一套缩微摄影设备,新中国成立后,这套设备被用来缩微复制馆藏善本文献。但在全国范围内,缩微技术并未普及。

1982年,我国著名哲学家、历史学家任继愈在山东曲阜查阅孔府档案时,亲眼目睹珍贵文献因保存条件恶劣而损毁严重。他心急如焚,上书中央,力主采用缩微技术抢救古籍,这一建议得到了国家有关部门的高度重视。

1985年1月,为应对文献保护中的重重危机,原文化部图书馆事业管理局组建成立缩微中心,并在南京召开了第一次全国图书馆文献缩微工作会议,拉开了全国公共图书馆利用缩微技术抢救珍贵文献资源的序幕。一场与时间赛跑的文化接力正式开始。

从纸张到胶片

“这样的文献要先进行初步修复。”国图缩微文献部摄制与技术服务组副组长宁波小心翼翼地翻开一本残破的文献,纸张早已泛黄、变脆、卷曲,“操作过程中必须避免二次损害”。

做好缩微工作,需要先进行文献普查和补缺。补全文献后,就是系统的文献整理。“包括著录信息核实、确定拍摄缩率、核算拍数与米数、整理拍摄清单、打印拍摄标板等。”宁波告诉《中国科学报》,根据文献开本大小和书页数量合理规划每卷的拍摄内容,能有效避免胶片浪费。

随后,整理好的文献被送入一间暗室——一台缩微胶片拍摄机摆在房间中心,工作台的四角固定着四盏可精确调控曝光的灯,这就是房间的全部光源。

一位工作人员正头也不抬地忙碌着。她将一本书铺平展开,盖上透明玻璃盖,压实后拿着测光表仔细测光。根据测量数值调整好光源亮度后,右脚果断踩下快门,“咔嚓”一声后,再翻到下一页,重复着之前的步骤。

看着简单,但其中的门道不少。

“为了保证缩微胶片的清晰度,拍摄人要根据书页的颜色用旋钮调整曝光,还要根据页幅调整相机机头的高低,保证信息录入的完整性。”宁波介绍道,如果书页压不实或者不够平整,缩微胶片上的文字就会模糊不清。

拍摄完成后,整卷胶片会被送到胶片冲洗间,进行显影前的最后一步操作。

然而,文献散落在全国各地,其缩微质量会受到不同工作人员的影响吗?

其实,缩微中心早就组织、参与制定和修订了《在35毫米胶片上缩微摄制线装古籍的规定》《第一代银-明胶型缩微品密度规范与测量方法》等国家标准。

“缩微母片入库前都要经过质检。”国图缩微文献部计划与协调组副组长樊向伟说,质检方法可以总结为“四绕八检法”,即经过4次绕片检查8个项目,包括解像力、标板、密度、外观、著录、内容等方面。

经过重重质检,缩微胶片才最终被送进恒温恒湿的库房。

用科技上道“双保险”

随着技术的快速发展,胶片是否会被更方便的数字扫描取代?

国图缩微文献部数字缩微组副组长马杰认为不会。“缩微文献是与原件具有同等法律效力的文献复制品。”马杰说,不同于数字资源几年就要进行载体迁移,缩微胶片能真实记录、不可篡改,只需要一个放大镜就能读取内容,“因此可以说是一种‘战略资源’”。

不过,面对数字化浪潮,缩微中心也有新思路:实现胶片与数字资源的“双向”转换。

一方面是数转模技术,将数字资源存储于缩微胶片之上。“在数字时代数据量呈指数级增长的背景下,该技术具备介质稳定、安全性高等特点。”马杰说,该技术通过“数字-模拟”介质转换,能有效规避数字资源格式过时、载体损坏等保存风险。

自2012年起,缩微中心便采用数转模技术开展珍贵数字文献的长期保存工作;2015年启动全国数字缩微基地建设;截至2024年底,累计完成740余万拍古籍善本的数转模工作,其中包括《永乐大典》《十三经注疏》等重要数字古籍。

“未来数转模技术将引入人工智能(AI)图像处理与高精度设备,提高数转模转换效率与影像保真度,推进数模深度融合创新。”马杰告诉《中国科学报》。

另一方面是“缩微胶片数字化”,将传统拍摄的缩微胶片扫描成电子影像。从库房提取拷贝底片后,根据需求进行扫描、切边、去污、纠斜、色彩及亮度等图像处理,向公众开放,让古籍珍本化“藏”为“用”。

“中华古籍资源库通过把善本古籍缩微胶片转换为数字影像,建成全文影像数据库,免费向公众开放。”马杰告诉《中国科学报》,这可以让曾被束之高阁的文献典籍“活起来”。

同时,针对需要呈现色彩信息的珍贵文献,国图进行了基于AI的彩色缩微技术研究,利用AI的色彩还原和增强算法,对缩微胶片上的黑白影像信息进行“上色”。

2023年起,缩微中心还开展了彩色缩微胶片数字化项目,将珍贵的彩色缩微影像转化成高清数字资源,填补了国内彩色缩微数字化领域的空白。

随着数据积累和算法优化,AI在文献缩微中的作用越发重要。

“AI将为缩微文献拍摄环节的测光与密度控制提供强大辅助。”宁波介绍道,未来的缩微拍摄设备将集成AI图像采集模块,通过自动识别待拍摄文献的页面内容,智能判断其中的空白区域,同时利用算法模型自动调节光源,从而实现胶片拍摄质量的最优化。

“最主要的还是热爱”

从1985年至今,我国文献缩微事业走过了四十载春秋。

1984年5月,带着众人的期望,5名缩微摄影技术人员远赴日本,进行为期半年的紧急技术培训。6月,原文化部图书馆事业管理局在北京举办缩微摄影技术培训班,照片上,50多张笑脸上满是对未来的期待。

“通过培训班、现场指导、网络教学等方式,缩微中心开展了各级各类人才培训,截至2024年底已培训专业技术人员3000余次。”张阳说。此外,缩微中心还同德国、日本、美国、法国等国家和地区的同行开展交流活动。

针对目前使用的缩微设备大都从国外进口的问题,缩微中心也着手做了诸多探索。“我国缩微技术人员在学习国外先进技术的同时,还结合工作实践,改进并研制缩微设备,并探索缩微设备耗材的国产化替代。”张阳介绍道。

现在,缩微中心自主研发了便携式数码缩微阅读器,体积小,方便携带,可以快速连接计算机实现数字化阅览。同时,他们还和国内公司合作探索缩微阅读器的生产和升级改进,与国产胶片厂商密切联系,一起提高缩微胶片的国产化质量。

“你们平时无聊吗?”看着工作间里埋首案头的工作人员,记者不禁发问。

“当然不会。”

“什么样的人才能从事缩微事业?”记者又问。

“认真、细心、有耐心,坐得住冷板凳。”对方笑了笑,“最主要的还是热爱。”

《中国科学报》 (2025-07-18 第4版 文化)