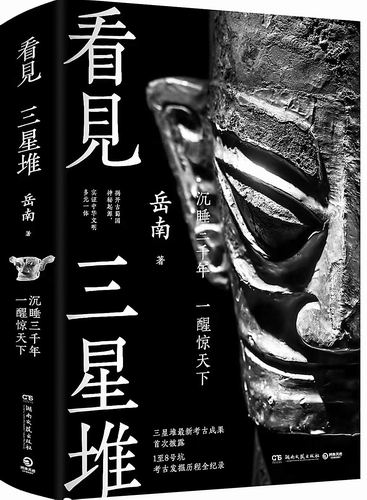

《看见三星堆》,岳南著,湖南文艺出版社2025年2月出版,定价:178元

■本报记者 李芸

1944年,年轻的夏鼐参加西北科学考察团,对甘肃一带进行了两年的考古调查。后来,这位学贯中西的考古学大师根据实地考察的日记写了一部《敦煌考古漫记》。对这部通俗性的“另类”作品,夏鼐专门在序言中解释称,相比“所收获的古物”,这些“充满人间味的工作情况的记载”“或许更可珍贵”。

今年初,纪实文学作家岳南就三星堆的百年发掘历程也写了一部“充满人间味”的图书《看见三星堆》。在这幅百年画卷中,岳南刻画了三星堆玉器的最早发现人燕道诚父子以及董宜笃等外国学者的形象,特别描述了郑德坤、冯汉骥、林向、赵殿增和年轻的陈德安、陈显丹等几代中国知识分子为三星堆遗址的发掘、保护所作出的贡献。同时,岳南还用他辛辣的文笔,别开生面地描摹了三星堆文物出土后的众生相。

看见有血有肉的人

《中国科学报》:《看见三星堆》出版后,很多读者评价它“是近年来描写中国文化遗址发现、发掘以及文物出土最有责任的作品”“兼具学术性与可读性”“让沉睡数千年的文物‘活’起来”,但在豆瓣上,也有读者表示“看得不过瘾”,因为“未解之谜太多”了。你怎么看待这一“差评”?

岳南:三星堆遗址自1929年发现第一个玉器坑并出土大量精美的商周玉器开始,到现在近百年时间共发现了9个器物埋藏坑,或者说是祭礼坑,出土文物25000多件。

这么多文物要全弄明白、搞清楚,几乎不可能。但凡事都有规律性,如果把这些出土文物分成几大类,按类研究,可以基本弄清器物的来龙去脉以及文化内涵。

我在书中挑选了最有特色、最具代表性和文化内涵的几十件文物加以介绍,还包括城墙、城内河道、祭礼的神庙等,让读者透过层层泥土与锈迹斑斑的青铜物连同其他玉石遗物,看到四五千年前的三星堆古城面貌、人类生活场景,以及3000年前三星堆统治者祭祀神灵的道具与程序等,这就基本达到目的了。

所谓“一叶知秋”“弱水三千,只取一瓢饮”,或许是对“不过瘾”最好的回答。

为读者介绍出土文物当然也是这本书写作的目的,但我的重心是记录三星堆遗址近百年来的发现、发掘过程,以及这个过程中各色人等为不同的利益与打算产生的纠葛与纷争,从一个侧面揭示人性的善恶与文化土壤中所带的基因。

我认为,这个记录比介绍几件文物更有价值,文物总会有人介绍和研究,但近百年来与三星堆遗址发现、发掘有过重大关联的人与事,多数已成烟尘随风而去。20多年来,如果我不怀揣着一种责任感进行收集,不源源不断地付出努力,那谈到三星堆遗址,读者只会看到几件冷冰冰的器物,不会看到有血有肉的人。

《中国科学报》:关于三星堆遗址的百年发现、发掘过程,书中有哪些独特的记录?

岳南:三星堆遗址引起轰动是在1986年夏天,当时发现了两个祭祀坑,出土了8000多件形态各异的奇特文物,一下子震惊了世界,所谓“沉睡三千年,一醒惊天下”,指的就是这次发掘。目前在三星堆博物馆里看到的展品,基本就是这两个祭祀坑出土的器物。我是2003年春天首次进入三星堆、金沙遗址访问的,通过对数十位考古学家与文物保护专家的采访和实地勘察,包括对于1929年第一次发现玉器坑的燕氏家族子孙的访问,把三星堆、金沙遗址的发现、发掘的人与事以及颇为传奇的过程基本捋清了。

1929年春天,四川广汉县三星堆月亮湾一户姓燕的人家,在自家院子外清理淤泥时发现了一个玉器坑。当晚,他们悄悄把一坑玉器弄回家埋藏起来,之后到成都古董街试探性地销售。刚出手没几件就引起了西南地区古董界与文物考古界的高度重视,文物贩子也四处打探贩卖玉器者的下落。与此同时,华西大学、四川大学博物馆的中外学者闻风而动,想方设法寻找神秘的玉器持有人。最后,连当地军阀和外国牧师都插手进来。经过几番折腾,终于找到了玉器的埋藏地点和挖宝人燕氏家族。

随后,华西大学博物馆对月亮湾进行了小面积的发掘,发现了3000年前的一些商周遗物,但没有找到新的玉器坑和其他器物埋藏坑,这次发掘草草收场。

新中国成立后,四川大学与四川博物馆的文物考古专家又多次组织人员对这一地区进行定点考古勘探与发掘,直到1986年夏天,两个祭祀坑埋藏的8000多件精美器物才横空出世。

弄清了这些故事以及祭祀坑和出土文物的年代、内涵、来源等问题,我很快写成并出版了《天赐王国:三星堆与金沙遗址惊世记》这部纪实文学作品。

《中国科学报》:《看见三星堆》是《天赐王国:三星堆与金沙遗址惊世记》的增订版吗?

岳南:是的。因为三星堆的考古发掘工作持续推进,新的发现层出不穷,我的写作也就没有画上句号。2019年以来,三星堆遗址一、二号祭祀坑旁边又发现了6个祭祀坑并出土了17000多件文物,再一次轰动世界。

在这6个祭祀坑发掘结束后,我到成都等地详细访问了参与6个祭祀坑发掘的教授、学者和博士生,半年后,完成了这部最新著作《看见三星堆》。如果想了解三星堆与金沙遗址百年来的发现、发掘历程与世事风云,连同部分精华文物的破译与解读,《看见三星堆》是不可或缺的作品。

探寻“未解之谜”

《中国科学报》:有读者觉得“不过瘾”,可能还与三星堆的“未解之谜”太多有关,你怎么看待三星堆器物的来源?

岳南:1986年一、二号祭祀坑出土的文物完全超出人类以往的想象,比如54件青铜纵目人像、面具,整个造型似人非人、似兽非兽,看上去神奇古怪,极具魔幻现实主义色彩。各路专家、学者和为数不少的文史爱好者,震惊之余众说纷纭,并对其年代、属性、来源、用途等进行了探寻、研究。

有人说器物来自外星球,有人说来自遥远的西方,还有人说来自中原商王朝窖藏。但多数考古学家,或者参与过三星堆发掘的学者,认为这批器物是古蜀人自己生产打造的,可以与《蜀王本纪》《华阳国志》等互相参照印证,它们甚至可以补充古文献,填补古蜀历史传说中蚕丛、鱼凫、柏灌、杜宇、开明等时代的内容和谱系等遗缺。

同时,我在书中明确指出并强调,三星堆遗址的考古学文化是“多元一体”,也就是说三星堆文明至少来自5个地域文明,即中东的幼发拉底河和底格里斯河两河流域文明、红海及埃及文明、印度河及恒河文明、黄河文明和长江文明、三星堆土著文明。

《中国科学报》:三星堆文物的主体源自古蜀国文明是目前学术界的主流观点吗?

岳南:当然是,“多元一体”中的“体”就是古蜀国文明,“元”指的是其他地域文明。不过,对三星堆文明的看法与研究,还有一个考古学思维模式和研究方法走哪条路的问题。比如在1987年10月,三星堆的精品文物首次在故宫展出,著名考古学家、时任美国哈佛大学人类学系主任张光直,曾专程从美国飞回北京参观,他在青铜立人像前久久伫立,赞叹不已。

张光直曾这样评价我国考古学家的研究方法:“中国历史上第一次重大的发掘……是在河南安阳的殷墟。这件事情对中国考古学后来的发展,有很大影响。殷墟是历史时期的遗址,对它的研究一定要使用文献材料,出土甲骨和金文的材料,所以把考古学主要放在了历史学的范畴……这种考古学的成见,影响到史前学的研究。假设中国集中人力连续数年发掘的第一个遗址,不是殷墟而是新石器时代的遗址比如半坡、姜寨或者庙底沟,培养出来的一代专家,不在历史学而是在史前学的领域内,很可能中国考古学会走到另一条路上去。”

张光直所言是耶非耶,因为没有回头路可走,也就无法检验了。

《中国科学报》:如果走出殷墟思维的考古框架,三星堆考古会如何?

岳南:殷墟考古思维的框架并没有错,而且它是一种正确的思维方式与研究方向,百年来的殷墟研究成果证明了我们所走的路是正确的。鉴于三星堆自1986年以来发现、发掘的8个祭祀坑以及出土器物鉴定是商代晚期,与殷墟是同一个时代,那么用殷墟的考古学思维与研究方法来思考三星堆文明的问题就是顺理成章的,至少不会有大错。

当然,考古学毕竟是一门严肃的学问,自有其内在的路径、规律可循,许多问题并非短时间所能解决。就三星堆的研究而言,殷墟考古思维也罢,外来精神注入也罢,只要主流、非主流的学者们持续探寻下去,我想总会有新的收获和突破。

《中国科学报》 (2025-07-18 第3版 读书)