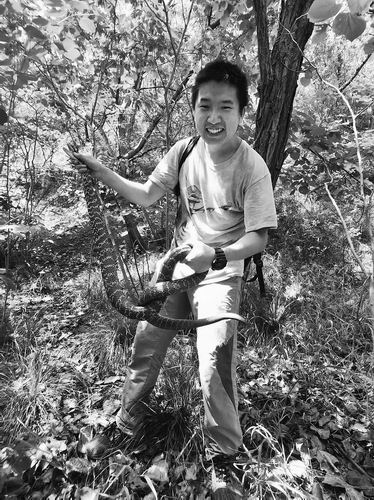

任金龙在四川广元捕捉王锦蛇。受访者供图

■本报记者 杨晨

大多数人眼中的蛇,行踪隐蔽、凶残、冷血、带有剧毒,但在中国科学院成都生物研究所(以下简称成都生物所)副研究员任金龙看来,蛇并非都是“性情凶狠”的,它也有“温顺友好”的一面。很多时候蛇露出的“尖牙”,只不过是自我防御的方式。

“恐惧,多源于未知。”任金龙希望通过研究,向更多人介绍蛇,“那会是很酷的事情”。

褪去神秘面纱

在高考填报志愿时,任金龙唯一的想法,就是去一所能够学到关于蛇、蛙、鲵和龟鳖知识的大学。

但他当时没有认清动物学(Zoology)与动物科学(Animal Science)之间的关系,更是错把“水产”与“龟鳖、大鲵”画等号,懵懵懂懂进入了华中农业大学的水产养殖学专业。不过,4年的本科学习还是很有意义的,他当时主要从事的分子遗传和细胞学研究与目前从事的研究是相通的。

本科时,任金龙将成都生物所作为考研目标。他一边学习本专业水产养殖学的知识,一边开始查阅图书馆里有关两栖爬行动物学的书籍。

大三时,他报名了成都生物所组织的大学生夏令营,但一开始未被录取。任金龙不甘心,决定给招生办公室打电话。没想到,电话那头的招生办老师对他表示欣赏,任金龙被补录进了夏令营,而后又顺利保研至成都生物所,成为该所研究员李家堂的学生。

跟随导师研究后,任金龙对蛇有了全面而清晰的认识。

任金龙认为,蛇的“狠”与其“毒”并无关系,一些剧毒蛇反而“温顺”,很少主动开“毒口”咬人,甚至有的蛇在适应环境的演化中,不再使用毒牙攻击。

蛇咬人,只是它自我防御保护的一种方式。“毕竟蛇没有四肢,只能从口中发展自保技能。”任金龙说,只要大众树立正确认识,采取相应的防范措施,就无须害怕。

在无毒蛇中,也有“不爱惹事”的。任金龙的主要研究对象后棱蛇就是这种类型。在野外,科考人员去抓甚至“挑衅”后棱蛇,它们都不会张口反击。

任金龙和团队基于形态学对其牙齿进行研究后发现,后棱蛇因为喜欢吃蚯蚓,所以在不断演化过程中,牙齿变得不那么发达。

“但这并不说明它没有办法应对外来的危险。”在考察中,任金龙观察到,面对“敌人”,后棱蛇也会做出反抗,例如剧烈挣扎,甚至从尾部释放出恶臭气体。“而且有些后棱蛇物种的尾巴末端呈锥状,可以刺戳对方。”

对“蛇是冷血的”这一判断,任金龙不怎么赞同。实验室里,任金龙和同事喂养的玉米蛇就很“通人性”。这类蛇不仅不具有攻击性,而且与人混熟之后,还会与人互动。

鲜为人知的是,蛇类的视力、听力和“表达力”都不佳。除了少数树栖蛇类外,大多数蛇都是“高度近视”,通常只能看清一两米以内的物体。而且它们没有外耳道和鼓膜,听力属于高度退化状态。蛇也不会发声,有些只会喘粗气。

但蛇的嗅觉却高度灵敏,对气味敏感,且可以通过舌头接收外界化学分子,据此识别信息。所以任金龙很好奇蛇类的沟通方式是怎样的。他所在团队正在研究蛇类之间的交流方式,以期揭示蛇之间独特的“密语”。

走入蛇的世界

任金龙日常主要聚焦研究蛇类系统学与演化。简而言之,就是解答不同蛇类之间的亲缘关系如何,为何生活在这里、又是如何来到这里的,以及蛇类器官与特殊性状演化和蛇类适应性演化等问题。

其中,蛇类适应性演化的研究内容之一,是从遗传演化角度深入探讨蛇类是如何适应所处复杂环境的。

近几年,能够在青藏高原高寒环境中生活的西藏温泉蛇,引起了大众的注意。任金龙所在团队研究发现,这类蛇之所以能在高寒环境下生存,并不是它自身抗冻,而是其拥有极强的寻找热源的能力,能够快速感知并定位高温地带。它们栖息在温泉周边的石堆和草甸,利用地热抵御严寒。

从事蛇类研究,任金龙也有偏爱,后棱蛇属就是他心中的“dream animal”(理想动物)。任金龙回忆,自己在高中和大学查阅与蛇相关的文献时,注意到后棱蛇的资料并不多,偶尔只有寥寥几笔的形态描述。而且对后棱蛇属的科考报道,大多都已陈旧,有些种类的标本,是几十年甚至上百年前采集的。

这个不太受人重视、在山涧溪流和石缝里生活、体形小且“肤色”低调的族群,引起了任金龙的好奇。

后棱蛇属呈世界性分布,全球一共20多种。从研究生时期开始,任金龙就到野外“重新”认识和记录它们。这类蛇喜欢在夜间活动,所以寻它得摸黑出行。2017年,为了见一见“山溪后棱蛇”的真容,任金龙前往福建武夷山,大半夜在深山老林中独行,不慎跌入水塘,幸好有惊无险。对于不在中国“居住”的菲律宾后棱蛇、马来后棱蛇等物种,任金龙与国外研究者合作,获取相关资料。

迄今为止,任金龙和团队已经对后棱蛇属进行了详细描述与研究,并收集和整理了每一种类的标本资源、遗传样本等数据,为这一“家族”建立了更完整的档案,也完成了自己多年的心愿。

10多年前,在家乡的花鸟市场,还在读高中的任金龙第一次见到真正的蛇——红纹滞卵蛇和赤链华游蛇。他把它们带回了家,后来还去其他店,咬咬牙花380元买了一条玉米蛇。

家里多了这些陌生的“朋友”后,他开始买书、查资料,想弄清楚“这蛇有没有毒”“习性是什么”等问题。高中时期学习紧张,观察和认识这些小生灵,是任金龙调节情绪的方式。

以前,蛇走入了他的世界。现在,他终于走入了蛇的世界。

《中国科学报》 (2025-02-07 第2版 专题)