■武夷山

世界各地的综合性博物馆、科技博物馆收藏着很多珍贵物品。位于意大利佛罗伦萨的伽利略博物馆是一家科学博物馆,其展品包括天文学家伽利略的一根中指和一根食指。伽利略于1642年去世,将近百年后的1737年,他的一根中指和一根食指被从遗体上割下,后来一同放在伽利略博物馆展出。还有一块椎骨被取出,保存在意大利帕多瓦大学。据肢解过程的目击者称,那位取走手指的意大利贵族希望得到它们,“因为伽利略用它们写下了这么多美好的东西”。

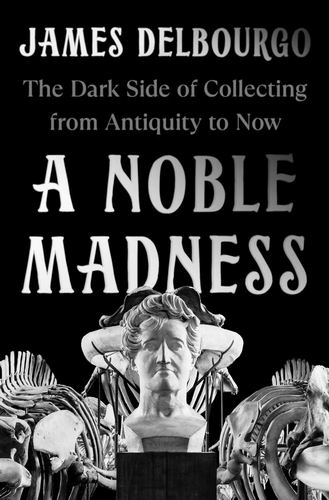

2025年8月,美国诺顿出版社出版了美国罗格斯大学历史学教授、科学史家詹姆斯·德尔布戈的著作A Noble Madness: The Dark Side of Collecting from Antiquity to Now(本文作者译为“高尚的疯狂:自古至今收藏之阴暗侧面”)。

收藏家的动机是五花八门的,他们出于对财富、知识、名声和秩序的追求而收藏各种物品,包括艺术品、科学标本、宗教性文物、图书、珍宝等。有时,收藏家追寻宗教性文物或非洲艺术,是因为他们觉得这些物品具有灵性或魔力。

他们在世人心目中的形象也是多样而变化的。18世纪末至19世纪初,欧洲浪漫主义者将收藏视为内心自我的一种表达,这一观念至今依然存在,尽管收藏如今也与殖民主义、掠夺和牟利挂钩。人们有时也将收藏与精神病关联起来。例如,奥斯卡·王尔德笔下的道林·格雷这样的收藏家具有狂热的行为特征。弗洛伊德将收藏的欲望视为被压抑的神经症的表现。他认为,收藏家都是“被困扰的、内向的和发育不足的”。2013年,美国精神病学会在其更新的手册中第一次收入了一种病症——囤积障碍。

不得不承认,热情的收藏家与病态的囤积者之间很难区分。艺术收藏家被描绘成各种形象:忧郁的哥特式隐士、与危险和不加抑制的激情相关联的人物,以及放荡之徒。查尔斯·达尔文、阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士和亚历山大·洪堡等博物学家则更可能因其对科学标本的执着追求而受到赞誉。

本书追溯了收藏家在漫长岁月中的演变历程,尤其关注收藏行为的社会文化背景。作者着墨最多的时期是古罗马、17世纪的中国和20世纪的西方。当然也不限于此,作者指出,在韩国,收藏是一条获得地位的途径。作者认为,在我们的集体性文化想象中,收藏家是一个“极具诊断性的角色”。收藏家的形象包括掠夺者、囤积者和二者之间的其他形态。一位19世纪的富二代曾写道:“世界上的每一部图书,我都想拥有一册!!!”

长期以来,人们普遍将收藏家看作走火入魔的“痴迷者”。本书引用了希区柯克导演的电影《惊魂记》,该片就将收藏与危险联系在一起。德尔布戈认为,收藏是一种个性和创造性的表达方式。他说,即使是最古怪的收藏家,也可以是自由和真实的象征。

并非所有收藏者的爱好都耸人听闻,有些收藏确实挺高尚。比如,中国明朝的收藏家被描述为兼具强烈的占有欲和高雅的品位。

德尔布戈认真搜集了不少收藏家的生平资料。例如,鲁道夫二世是神圣罗马帝国皇帝,他渴望将世界微缩成模型;还有被称为“小装饰品王后”的玛丽·安托瓦内特以及收集性生活数据的性学家阿尔弗雷德·金赛。本书还介绍了以追求美和“滋养灵魂”为动力的女性收藏家,包括格特鲁德·斯泰因——具有重要影响力的美国作家、诗人、剧作家、理论家和收藏家,美国作家梅布尔·道奇·卢汉和美国现代艺术收藏家佩吉·古根海姆。

collect既可以翻译为“收藏”,也可以翻译为“收集”。德尔布戈也collect了不少与收藏相关的生动语录,如中国明代文人张岱《陶庵梦忆》中的一句话,“人无癖不可与交,以其无深情也”。

《中国科学报》 (2025-11-28 第3版 读书)