■张钰

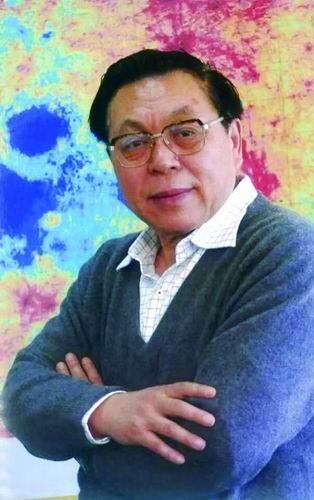

欧阳自远(1935— )

江西吉安人,天体化学与地球化学家。1956年毕业于北京地质学院。1960年在中国科学院地质研究所研究生毕业。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

欧阳自远对我国月球探测事业作出了杰出贡献,他积极参与并指导了中国月球探测的短期目标与长远规划的制定,是中国月球探测工程的首倡者和奠基人之一。国际天文联合会将第8919号小行星命名为“欧阳自远星”。

欧阳自远,这个源自《论语》中“有朋自远方来,不亦乐乎”的名字,意思是“有朋友从远方而来”,所以“自远”带有“来自遥远地方”的寓意。这好像一个奇妙的巧合,预示了他一生都在跨越边界、探索未知的追求。

29岁,他临危受命,承担我国地下核试验选址与地质效应研究的重任,为国防安全筑牢根基;58岁,他将目光投向遥远的星辰大海,推动我国月球探测工程的规划与论证,为中国探月事业播下希望的种子;69岁,他正式出任探月工程首席科学家,带领团队助力探月征程科学稳步前行;耄耋之年,他为科普不遗余力,播撒科学的种子。

1 从地球深处“扩行”

1935年,欧阳自远出生于江西吉安,父母经营着一家药店。舅舅张春荣在他出生时正读《论语》,有感而发,为他取名“自远”。

童年时期,欧阳自远在抗日战争的烽火中颠沛流离。家乡沦陷,一家人被迫西迁,沿途目睹山河破碎、民生凋敝。这样的经历没有压垮少年欧阳自远,反而磨砺出他坚韧不拔的意志和对家国命运的关注。战火中的求学路异常艰难,但他在油灯下苦读的身影,显露出非凡的毅力与智慧。

1946年,欧阳自远从吉安的永新小学毕业,以优异成绩考入永新县禾川中学。那时学校没有电灯,晚自习时每个学生自带竹筒装菜油,点燃灯芯,在豆大的灯光下看书。1949年,他在永新中学(现任弼时中学)继续高中学业,物理老师深入浅出的讲解激发了他对自然规律的好奇,语文老师则通过古典文学为他打开了想象的大门……那群优秀的老师对他的人生产生了深远影响。这段教育经历不仅夯实了他的学科基础,更在他心中埋下了探索未知的种子。

1952年,全国首次实行高等院校统一招生考试,欧阳自远在吉安白鹭洲中学考场上,化学和英文考试均抢交头卷,并取得优异成绩。那时,新中国百废待兴,经济建设亟须矿产资源支撑。欧阳自远本可继承家业,却毅然选择了“为国找矿”的道路,以第一志愿被录取到北京地质学院。那句“国家需要什么,我就学什么”不仅是他报考地质学的初衷,更是他一生坚守的信念。

在他看来,地质学不仅是研究地球的科学,更是国家工业建设的基石、民族复兴的重要支撑。

1952年8月,17岁的欧阳自远离家北上。离别的那个清晨,母亲默默为他整理行装。北上的列车轰鸣着驶向远方,他的心中既有对未来的憧憬,也有对家乡的眷恋。

在大学期间,欧阳自远刻苦钻研地质学,多次参与野外勘探,踏遍了鞍山、大冶等矿区的山山水水。在鞍山的铁矿区,他第一次亲眼见到大规模工业化开采的场景,轰鸣的机械、忙碌的工人,让他深刻体会到矿产资源对国家的意义。1956年10月,他报考中国科学院地质研究所(以下简称地质所)研究员涂光炽的研究生,次年1月以优异成绩被录取。1958年,他在《地质科学》发表论文《中国的矽卡岩型矿床》,学术潜力初现。

1957年,苏联发射人类第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,震动世界。欧阳自远和同学们聚拢在收音机前,聆听着来自太空的电子信号声,每个人心中都涌动着难以言表的激动。他敏锐意识到人类的舞台将不再限于地球。他开始自学俄语和英语,阅读诸多关于太空研究的文献。

也是在那一年,他第一次接触到陨石——这神秘的“天外来客”让他着迷不已。通过对陨石成分和结构的研究,他看到了连接地球与宇宙的桥梁,探天的种子悄然在心中生根发芽。

1960年,欧阳自远研究生毕业后进入中国科学院院士侯德封的研究团队,从事地球化学研究。侯德封推荐欧阳自远前往中国科学技术大学进修核物理部分课程,完成进修后到中国科学院原子能研究所的相关实验室进行核物理实验实习。1963年,回到地质所,完成《核转变能与地球物质的演化》一书。

1964年,国家准备试验第一颗原子弹的地面爆炸,相继还要进行空中爆炸、导弹发射爆炸和地下的核爆炸,需要一名懂地质且懂核物理的研究人员参与中国地下核试验的筹备工作。欧阳自远临危受命,那年他29岁。

此后,他带领小组成员长年奋战在新疆罗布泊的戈壁滩上,在罗布泊极端环境中攻克多项技术难关,为后续两次地下核试验的成功作出重要贡献,也为后来的太空探索积累了宝贵经验。

很少有人知道,这位今天的“嫦娥之父”,最初是从核地质学走向太空的。他后来回忆说:“核试验研究让我明白了什么是系统工程、什么是精益求精,这些经验对后来的探月工程至关重要。”

1966年2月,欧阳自远被调往新成立的中国科学院地球化学研究所(以下简称地球化学所),在贵阳开启了近60年的科研生涯。在这里,他主导建立了国内第一个天体化学研究室,系统开展陨石和月球物质研究。在他的带领下,地球化学所逐渐成为我国天体化学研究的重要基地。

欧阳自远常说:“我不是‘转行’,我是‘扩行’。”从地球深处“扩到”月球表面,他的科学之路始终与国家需要同频共振。

2 “我们的目标是星辰大海”

1976年3月,吉林发生极为罕见的陨石雨。欧阳自远率领团队奔赴现场,对这批珍贵的“宇宙来信”展开系统研究。

当时正值寒冬,吉林郊外的气温低至零下20多摄氏度,研究团队在野外搭起临时帐篷,日夜不停开展采样和分析工作。欧阳自远强调,必须保证样品的原始性和完整性。他说:“这些陨石是宇宙送给我们的礼物,每一克都无比珍贵。”通过对吉林陨石的深入研究,他们获得了大量关于太阳系早期演化的重要信息。

很快,中国科学院将“吉林陨石的综合研究”列为院级项目,让地球化学所作为主要负责单位,欧阳自远担任项目负责人。这是他第一次大规模接触地外物质,也让他更加坚信:中国必须走出地球,走向深空。

1978年5月,美国赠给我国1克月壤。把样品取回后,欧阳自远牵头组织40多名科学家,对这粒月壤展开全方位研究。他们设计了特殊的实验室环境,避免任何污染,使用当时最先进的仪器设备进行分析。经过数月的研究,他们不仅确认其来自月球,还精确判断出它来自月球的具体区域,甚至推断出它在月表所处的深度。这项研究共发表了14篇高水平论文,让国际学界对中国的地外物质研究能力刮目相看。

“别人送来的,终究是别人的;我们要自己去取。”这句话,成了欧阳自远后半生的使命,他坚信总有一天中国会实现自己的探月梦想。在各方支持合作下,欧阳自远作为科研攻关“领头羊”,带领研究团队开始系统收集和分析各国月球探测资料,编写月球科学相关的教材和专著,为未来探索月球做人才和技术储备。

1979年9月,欧阳自远赴德国参加第42届陨石学年会。这是改革开放后中国科学家首次参加这一国际盛会。在会上,他作了关于吉林陨石研究的报告,流利的英语和扎实的研究成果赢得了国际同行的尊重。

1981年至1983年,他应邀到德国马普学会核物理研究所和化学研究所做吉林陨石研究,其间完成了人生中最重要的著作之一 ——《天体化学》。这部专著系统总结了当时国际天体化学研究的最新成果,并融入了中国科学家的独特见解。1990年,《天体化学》专著获得中国科学院自然科学奖一等奖。这部著作后来成为中国月球探测工程的重要理论基础。

从1981年起,欧阳自远10余次应邀到德国、美国、英国、日本、苏联,与各国著名学者合作,开展天体化学领域研究。在美国,他与加州大学、密歇根大学等高校的化学家合作,测试宇宙中理论上可能存在但从未发现的神秘粒子“磁单极子”,同时对宇宙尘展开研究。

这些国际合作不仅拓宽了他的学术视野,也让他深刻认识到中国在太空探索领域与发达国家的差距。每次出国交流回国后,他都要组织团队分享学习心得,将国际最新研究成果及时转化为国内科研的动力。

1991年,由于杰出的学术成就,欧阳自远当选为中国科学院学部委员(院士)。但他心中始终有一个未圆的梦:中国人何时才能登上月球?在当选院士的当天晚上,他在日记中写道:“这只是一个新的起点,我们的目标是星辰大海。”

3 圆一个民族的梦

1992年,中国载人航天工程正式立项。欧阳自远看到了希望:既然国家可以搞载人航天,那么探月就不再是空想。几个月后,他立即组织团队起草中国的探月工程可行性报告。

1993年,欧阳自远伏案写下近两万字的《我国开展月球探测的必要性与可行性报告》。报告详细论证了月球探测对国家安全、资源开发和科技进步的意义,提出了“绕、落、回”三步走的战略构想。尽管报告被“863计划”专家组讨论通过,但很多人仍认为这是“天方夜谭”。十年磨一剑,他四处奔走,一步步推动探月工程立项。在这10年间,他作了上百场报告,写了数十份建议材料,有时为了一个技术细节,组织专家论证几个月。

2000年8月,国防科工委组织评审组对中国科学院提出的《月球资源探测卫星的科学目标与有效载荷》报告进行论证评审。评审会上,面对专家们的质疑,欧阳自远作为汇报人,从容不迫,用扎实的数据和严谨的逻辑一一回应。最终,评审组一致通过该报告。2004年,中国正式开展月球探测工程,又称“嫦娥工程”。当中国月球探测一期工程——绕月探测工程项目获批时的那一刻,欧阳自远泪流满面。20年的坚持终于有了结果。国家成立绕月探测工程领导小组,并正式任命栾恩杰为总指挥、孙家栋为总设计师、欧阳自远为首席科学家。

嫦娥一号工程有数万人参与,由于大多数人不了解月球,需要编写《月球科学概论》和《嫦娥工程手册》。欧阳自远领着几个助手,夜以继日于数月间完成初稿。他们查阅了数千份国内外文献,整理了数万个数据,确保每一个科学参数都准确无误。随着关键技术攻关成功,他的头发也日益花白。他说:“我不是在造卫星,我是在圆一个民族的梦。”

2007年10月24日,中国首颗绕月探测卫星嫦娥一号点火升空。发射现场,欧阳自远紧握双手,目不转睛地盯着大屏幕。当指挥长宣布发射成功时,现场爆发出雷鸣般的掌声,许多老科学家激动得热泪盈眶。11月5日,卫星被月球“成功捕获”。嫦娥一号发射成功,标志着中国航天事业又向前迈进了一大步。

2010年10月1日,嫦娥二号成功发射,圆满完成全月影像图拍摄任务后,继续飞往小行星探测。有趣的是,嫦娥二号整流罩坠落在江西吉安市田间——欧阳自远的故乡。他打趣道:“我出生在吉安,不过真没想到有这种巧合。”

2013年12月,嫦娥三号探测器发射,实现落月,开展了月面巡视勘察,获得了大量工程和科学数据。2018年12月8日,嫦娥四号发射升空。2019年1月3日,嫦娥四号探测器成功着陆月球背面,通过“鹊桥”中继星传回世界第一张近距离月背影像图,揭开古老月背的神秘面纱,实现人类探测器首次月背软着陆和月背与地球的中继通信。2020年11月24日,嫦娥五号从文昌发射升空,12月17日返回器携带月壤和月岩碎块(1731克)成功返回地面,创造了五项“中国首次”。2024年5月3日,嫦娥六号从文昌出发,执行人类首次月球背面采样返回任务,升空时还搭载了法国的探测仪、意大利的反射器、巴基斯坦“立方星”卫星以及欧空局的分析仪等。2024年6月25日,返回器携带月背样品安全着陆于内蒙古四子王旗。

2024年4月20日,由欧阳自远主编的全球首套1:250万月球地质图集正式发布。这套图集凝聚了中国科学家数十年的研究成果,为人类认识月球提供了全新的视角。

距离实现“嫦娥飞天”的梦想越来越近了。2024年元宵节,我国公布载人月球探测任务新飞行器名称——新一代载人飞船命名为“梦舟”,月面着陆器命名为“揽月”。中国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。

4 向全社会传播已知

欧阳自远常说:“科学家没有什么高贵的,科学知识不属于少数人的特权,而应该成为全社会,尤其是青少年共同的精神财富。” 在他心中,科学家的责任有两部分:一条是向前探索未知,另一条是向全社会传播已知。

从2008至2016年,欧阳自远做了474场科普讲座,平均每年超过50场,听众累计达27万人次。尽管年事已高,他依然奔波于全国各地,从大中小学的讲堂,到公共图书馆、科技馆、科研院所……处处留下了他充满激情的身影。他的报告少有艰涩的术语,总是用最生动的比喻,将复杂的深空探测原理讲得引人入胜。当他讲述“嫦娥”和“玉兔”在月球上的故事时,听众们仿佛不是在听一场学术报告,而是在聆听一位祖父讲述自家孩子在外探险的精彩故事。

“感动中国2022年度人物”颁发给了“银发知播”群体,欧阳自远是其中一位。在媒体的描述中,“银发知播”们白发苍苍,却依然很潮。欧阳自远每次在短视频平台做探月知识直播都有上百万人观看。

他与贵州情深意长。自1966年调入地球化学所工作以来,在贵阳工作、生活了近60年。他推动建设贵州科技馆,关注喀斯特生态治理,助力大数据博览会。尽管后来因为工作需要经常往返于北京和贵阳之间,但他始终把贵州当作第二故乡。他说:“贵州虽然经济相对落后,但这里的人民淳朴善良,这里的山水孕育了我的科学梦想。”

上世纪90年代,欧阳自远出任《环境科学》杂志主编,对贵州省生态环境有深刻洞察。他在《中国贫困地区》发表文章《我的看法》,指出贵州喀斯特山区是我国自然条件最差、贫困程度最深、脱贫难度最大的地区,必须进行政策调整和多学科综合治理。这篇文章为后来的扶贫工作提供了重要参考。

在科研之余,他十分关注人才培养,强调一流研究所要出一流成果和一流人才。他总是挤出时间作学术报告,讲授地学新理论、新思潮,到兼职院校上课,指导硕士生、博士生和博士后。他常说:“科学事业是接力赛,我要做好传帮带的工作。”至今,他已培养博士、硕士研究生近百名,其中许多人已成为我国航天领域的骨干力量。

他还深入研究小天体撞击地球领域,1997年出版《小天体撞击与古环境灾变——新生代六次撞击事件的研究》一书,提出并论证新生代以来六次重大撞击事件的时间节点与环境效应。这项研究对认识地球演化历史和防范小天体撞击风险具有重要意义。

欧阳自远不相信地球是宇宙中唯一的生命摇篮:“我们人类在宇宙中很孤独……我当然希望有外星人,假如他们的文明更发达,我们也会知道人类来自何方,未来将会走向何方。”他还参与国家科技名词审定工作,2007年被聘为《现代科学技术知识简明词典》特邀学术指导专家。

2014年11月4日,为弘扬欧阳自远的学术贡献和科学精神,国际天文学联合会批准,将第8919号小行星命名为“欧阳自远星”。命名仪式上,他谦逊地说:“这只是个名字,真正闪亮的,是中国的探月精神。”这颗小行星闪耀在星空之中,象征着中国科学家探索宇宙的永恒追求。

欧阳自远的一生,是一部中国探月史的缩影。他从大地出发,走向星空;从核地质学家,成长为“嫦娥之父”;从一人一笔写报告,到万人团队共筑梦。他说:“科学没有终点,探索永无止境。”而他,正是那个永远在路上的追月人。

(作者单位:中国科学院地球化学研究所)

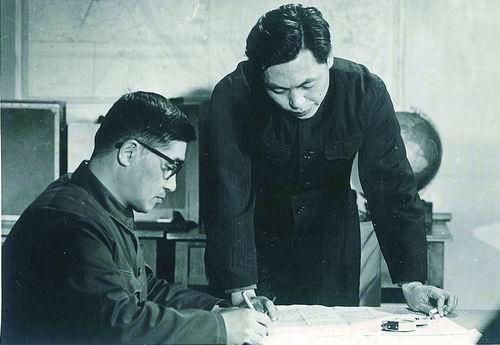

1976年,考察吉林陨石雨期间欧阳自远(右)与天文学家卞德培讨论考察方案。

2023年,欧阳自远对照《中国首次月球探测工程影像图》讲解月船3号着陆点。

作者手记

一位纯粹而炽热的长者

■ 张钰

参与收集和整理欧阳自远院士的学术成长历程与育人经验,我感到十分荣幸且深受教育。我虽然未曾亲眼见过他在实验室或指挥大厅伏案工作的模样,但通过一次次访谈、一页页史料,那个在电视中娓娓道来的科学家,逐渐具象为一位目光温暖、声音柔和的长者。

那一年,欧阳院士应邀来地球化学所开展学术讲座,我负责将他从北京接至贵阳。彼时他已需以轮椅代步,我们一行人都格外谨慎。未见时,他是距离我们很远的中国科学院院士,让我颇感紧张。然而车门刚开,一位面容慈祥的老人便主动向我们伸出手,说道:“辛苦你们了。”他手掌宽厚、温暖,眼神如秋阳般温和,顷刻消解了我所有的紧张与局促。

途中,当谈到航天、月球与深空探测的话题,他整个人的气场顿时不同——从原先的柔和瞬间变得热烈。他微微直起身,以通俗而生动的语言,为我们讲解“嫦娥五号为何选择风暴洋采样”“月球背面与正面土壤的差异”,毫无居高临下之态,更像一位祖父向孙辈讲述自己深爱的故事。

这份对科学的热忱,源自欧阳院士将个人命运与国家需要紧密相连的毕生选择。从新中国成立初期为国家找矿攻读地质学,到为国防事业参与核试验;从分析美国赠送的月壤样品,到推动中国自己的月球探测工程立项,他的人生轨迹恰是中国行星科学发展的缩影。他的科研道路伴随着新中国科学技术从学习追赶到自主创新的发展历程:早期通过学习苏联,借助美国赠送的1克月壤积累经验,继而通过系统研究吉林陨石构建中国自己的天体化学体系,最终在独特的“绕、落、回”三步走探月战略设计中发挥重要作用,为中国步入世界深空探测的先进行列贡献力量。

在这个过程中,欧阳院士成功实现了从实验室科学家到战略科学家的角色转变。作为月球探测工程的首席科学家,他不仅要把握科学方向,更要协调数以万计的工程技术人员,将抽象的科学目标转化为具体的技术参数。这种跨界整合的能力,正是当代中国大科学工程所需要的核心领导力。

尤为可贵的是,在取得如此成就的同时,他始终保持着对科学传播的热忱。他倾心培养后辈,投身科普事业。他还长期扎根贵州,将国家级科学家的视野与地方发展需求相结合,展现了科学家服务社会的责任担当。

“我就是老骥伏枥,还要尽己所能,与战友们一起为中华民族的伟大复兴贡献微薄力量。这是一项伟大的事业,哪怕只是参与其中一小部分,也感到无上光荣。我们唯有一个目标:继续努力,争取作出更大贡献,报效我们伟大的祖国!”说这话时,他眼中闪烁的不是个人荣光,而是一种温柔的、近乎虔诚的使命感。我忽然明白,推动他穷尽一生奔赴的事业,从来不只是冷冰冰的科学,还有家国情怀。这份初心纯粹而炽热,足以照亮一个时代,也照亮后来者前行的路。

作为采集工程的一员,我深知科学家及其奋斗历程不仅属于个人,更属于中国科技发展历史长河中的辉煌篇章。正是这些点滴片段,彰显着一代科学家的品格——谦逊、温暖、坚韧、赤诚。而我们所能做的,就是忠实记录、传递薪火,让更多这样的“月光”,照亮未来的天空。

《中国科学报》 (2025-11-07 第4版 印刻)