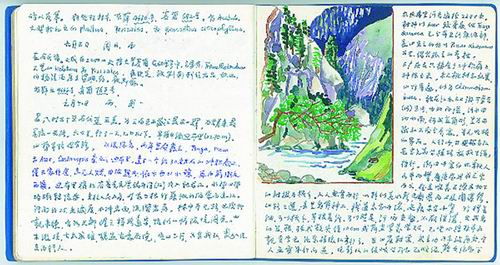

臧穆1982年9月6日科考手记

5个南美风情小人

龙泉寺景色

2000年,臧穆在思茅菜阳河考察。

本版图片来源:江苏凤凰科学技术出版社

■本报记者 张楠

“水流湍急,两岸直壁矗立,铁杉、松树和槭树、椎树杂之。河面约25米阔度,水冲岩面,流浅岩底。林中本无路,过后仰观来径,有如天都峰之梯路远景,恰似一幅险境图画。山木纵横,古木成堆,尤显古意压境。”

1982年9月6日,一个下着雨的周一,中科院昆明植物研究所(以下简称昆明植物所)研究员臧穆,在科考手记中记录下他的行程及所观所思。

自20世纪70年代初开始,臧穆带领研究团队,对我国西南各地包括青藏高原进行真菌、地衣和苔藓野外考察和采集,收集了大量一手资料和标本,由此创建昆明植物所隐花植物标本馆,开创了我国西南高等真菌综合研究的先河。

臧穆在1975—2008年间积累了20余册野外科考纪实写生,其中国内的科考日记由江苏凤凰科学技术出版社整理出版为《山川纪行:第三极发现之旅——臧穆科学考察手记》(以下简称《山川纪行》),厚厚的三卷本遗著,既包括地形地貌、植被类型、植物真菌、标本信息、生境海拔、风土人情、历史文化等方面的原始记录,也包括大量写生和诗书文字。

该书精选本《山川纪行:臧穆野外日记》日前获评中国图书评论学会2021年度“中国好书”、第十七届文津图书奖等奖项。

如花如锦

青藏高原被称为“世界屋脊”、地球“第三极”,对全球生态环境有着重要影响,是我国重要的生态安全屏障。然而由于人烟稀少、交通不便,学界对于青藏高原的研究程度一度很低。

20世纪70年代始,中科院组织国内相关部门50多个专业2000多名科技人员,历经30年,完成了第一次青藏高原综合科学考察研究。

臧穆也参与了此次科考,他从零开始,对我国西南各地的真菌、地衣和苔藓进行了系统的野外考察和采集。1975年,第一次入藏考察真菌,他的野外科考手记也始于这一年。

可以想见,20世纪后半叶在我国西南地区进行野外工作的环境:山高险峻、路窄泥泞,紫外线强、空气稀薄而干燥,吃、住、行都相当艰苦;缺乏基本交通工具和必要的野外装备,当时甚至连一部照相机都没有。

然而,青藏高原奇异的山川、多样性极为丰富的动植物类群激发了科研人员的热情,仿佛进入如花如锦的探索胜地,苦累抛诸脑后。

臧穆在手记中这样记录其中某日:“一天时晴时雨,衣衫外雨内汗,加以左足趾炎,虽一步一跌,但见此伟观山川,痛苦尽减。”

大型真菌,也就是通常所说的蘑菇,在外行人眼里,可能是五彩斑斓却不敢触碰的致幻毒剂,也可能是让人味蕾舞动的神仙美味,对臧穆这样的真菌研究者来说,则是令人兴奋的“自然之美”。

臧穆的野外科考手记前后跨度达33年,包含了许多科学专著中无法呈现的原始材料,见证了中国社会进步、生态文明进步。手记中对科考地区的生产、生活发展的记录、思考,是对后学者有着重要参考价值的第一手文献。

如履如临

大型真菌考察须在雨季进行,冒雨考察采集是家常便饭。

那时科考条件有限,采集到手的标本处理与制作极其烦琐,工序复杂,标本过夜极易生虫或发霉,而烤干了的标本又会变色变形,因而臧穆总是边考察、采集标本,边速写绘图。

据学生撰文透露,臧穆随时都把速写本放在手边。每当车子随着道路或者河流拐弯,他就会即刻在速写本上画出路线。

臧穆的学生、昆明植物所研究员杨祝良告诉《中国科学报》,即便后来野外考察开始配置胶卷照相机,依然不能懈怠于现场记录,“不然等考察回来后,冲洗照片出来才发现不合格,标本的科研价值锐减,岂不是浪费科研经费和时间、心血”。

标本可是“宝贝疙瘩”。杨祝良现今被称为“蘑菇先生”,仍记得因初学时不懂得及时处理标本的重要性,自己和众师兄弟被臧穆“毫不留情一顿痛批”——是老师对学生的严格要求,更是对标本工作谨慎认真,如履如临。

臧穆当年白天考察,晚上回到住地,来不及换掉被雨打湿的衣物,立即着手烤制标本。那时还只能通过在火炭上小心翼翼地翻烤来干燥标本,而雨季烘干的标本第二天会返潮,须经过第二次、第三次烘烤以及密封保藏,才能达到研究要求的质量。

杨祝良就经历过标本烤了数个小时,眼看就要烤干,“‘呼’一下就着起来了!至少烧掉一半”的情况。臧穆没有责备深感懊恼的他——快烤好的时候最容易“失手”。

烤制完标本,一天的工作还没有结束,臧穆往往趁着记忆鲜活,在蜡烛下整理记录,给白天的素描填色,“不记录的话,到哪里采的、标本的生境都不知道”。

如今的科考条件比过去好多了,烤制工具也先进多了。

2000年前后,在不通电的野外,一般要用可以调节火力大小的煤油炉,但科考人员必须在凌晨两三点加一次煤油,以至于杨祝良形成了从睡梦中自动醒来、加完油又倒头睡的生物钟。

现在,考察现场一般能保证用电,标本分别放在几个类似水果片干燥器的设备里,一晚上基本干燥完毕,考察人员不必战战兢兢。甚而,为了保留DNA(脱氧核糖核酸)以便后续开展分子层面的研究工作,工程师当场就用硅胶包裹住蘑菇样本——指甲盖大小就足够,除了析出水分其他成分都能原汁原味保留。

“没有高水平的野外工作,就没有高水平的科研成果。”杨祝良表示,不过他还是会怀念从前那段原始质朴的科考经历。

如诗如歌

臧穆手记是科考成果,是美术作品,也有文学色彩。

他亲手绘图染色,或素描或水彩,即兴配诗撰文,或引用经典或原创,对所采集的标本形态特征做详尽描述,鉴定到属种,记载了数百种植物的拉丁学名或英文名称。他还不拘一格地记录了科学考察活动的诸多细节,既记录自然实景,又描写内心感受。

1982年10月15日在丽江,臧穆“随车谒龙泉寺,见500年前栽种的山茶花。凌架而起,顺势而围,杆基约45厘米,花蕾初孕”,还观察到“门前有联云:诗蕴玉泉水,春酣万朵茶”,因而判断“可见每春二月,花红如海,斯为胜地”。并以繁杂的笔法在文字旁画下了龙泉寺美景。

在他的笔下,科考场景时时跃然纸上,有时发人感慨,有时又妙趣横生。

1997年夏,臧穆在云南抚仙湖一带考察时,记录下研究员褚嘉祐讲述当地人过量食用牛肝菌“见手青”后的反应:“食后有幻觉,均为15厘米左右的小人,戴墨西哥草帽,身上着彩衣,色极鲜艳,行走方便,此时人思维清楚。”求诊时,病人称在褚嘉祐诊察室中“看”到小人鱼贯而入,还提醒来往病人:“这些小人,请勿踩到他们。”好在“1小时后,所见衣着和脸色,均成绿色,色单一而后淡失”。

一段科考日记,趣味十足。更令人忍俊不禁的是,臧穆还用线条勾勒出5个南美风情小人,有的叉腰而立,有的闭目养神,却都透着悠然自得的神态。

《山川纪行》责任编辑周远政认为,随着年纪、阅历的增加,臧穆在手记中的文字越来越松弛,思考越来越悠远,字里行间流露的是对大自然的诵读,对生命活力的歌唱。

夜晚休憩时,“窗外是安静的虫鸣和河水的湍流声。太虚清静,人也没有丝毫的杂念”。

车辆抛锚抢修时,远见老君山,“近山是梯田成片,偶有杉木,已是不择其粗而尽伐之矣。其山下的南温河,水正红,可见林之破坏,水不清澈”。

文字旁边,自然少不了“猎手卧室内景”“远见老君山”等见形见意的配图。

为了记录尽可能多的第一手科研资料和信息,臧穆手记内容极其丰富,涉及植物分类学、菌物分类学、地理、科考笔记、日记、绘画、书法、科学文化、史料整理等,门类众多、杂而有致,甚至有读者称臧穆是“手账鼻祖”。

如山如川

翻阅这些手记,会让人发出感慨,什么样的人能写下近百万如此细腻而又独特的手记?

中科院院士王文采在《山川纪行》中作序评价:臧穆是科学界的一位奇才,是一位博学家。

臧穆1930年生于山东烟台,东吴大学毕业后,因研究苔藓而与苔藓植物学家黎兴江相识、相恋、相守终身。

他调入昆明植物所后,在中科院院士吴征镒建议下,开启大型真菌研究,成为享有国际盛誉的真菌学家,一生采集真菌标本13800余号、苔藓标本24500余号、地衣标本1200余号。2011年臧穆逝世。

丰富扎实的植物学知识基础、坚韧严谨的治学态度,这些会让人以为臧穆平日不苟言笑。恰恰相反,对于他的性格,知交好友、植物工笔画家曾孝濂在挽联上写道:“率真无遮拦,执着任平生。”

上世纪80年代初期,臧穆有机会公派到美国哈佛大学、田纳西大学、俄勒冈大学等高校造访,回国前用节约下来的生活费买了一二十卷标准胶卷,交给了所里后勤部门。他强调自己是共产党员,尤其应该严格要求自己,生活费是国家支持的费用,没用完的就应该回馈国家科研事业。

科考手记中随处可见臧穆的乐观与执著。

65岁这年,臧穆已关节不灵活,血糖不稳,眼里模糊,但仍然坚持野外考察,迷路、跌倒,发生了一次又一次。手背被蜂蛰得红肿,他却说“幸亏是左手,如果是右手则写字工作颇不方便了”。

臧穆兴趣广泛,书法、绘画、集邮、京剧、收藏均长久钻研,有些甚至颇有造诣。

杨祝良回忆了刚入师门的糗事。那时臧穆见到他们的笔记,嫌弃道:字丑。后来杨祝良才知道办公室一副刻在竹片上的郑板桥字体的对联,是老师所写所刻,杨祝良“差点儿以为是郑板桥真迹拓写的。反正以我的水平,真假难辨”。

在学生心目中,臧穆如郑板桥一样,洒脱而具有高尚道德,这些品质如山如川,成为后学描摹的范本。

链接

《山川纪行》三卷本

臧穆在业内被称为“会画画的徐霞客”,他的野外科考日记《山川纪行:第三极发现之旅——臧穆科学考察手记》兼具科学价值、文学价值、美学价值,堪称精彩绝伦。

这套手记共1卷3册,84万字,包括臧穆手绘写生图664幅,以绘画+文字的方式,记录了他在以青藏高原、横断山脉为主的科考地区的自然、地理、民俗、文化、建筑等多个领域的第一手资料,以及野外科考过程中的故事。在该套书基础上的精编本《山川纪行:臧穆野外日记》,则让读者领略了臧穆野外日记的精髓和魅力。

臧穆考察日记共20余册,记录了他在我国以及日本、美国、德国以及欧洲多国的考察工作。先整理出版的是国内部分,余下7册国外考察日记的整理工作已在进行,拟名《山川纪行:环球发现之旅——臧穆科学考察手记》。

《中国科学报》 (2022-05-27 第4版 文化)