|

|

|

|

|

环糊精超分子材料实现稳定和可持续的钙钛矿太阳能电池 |

|

|

2025年9月3日,香港城市大学付强博士和Alex K.-Y. Jen(任广禹)教授课题组在钙钛矿太阳能电池的活性层调控方面取得重要进展。相关研究成果以“Synergistic iodine and lead chelation with redox cycling via supramolecular engineering for stable and sustainable perovskite solar cells”为题,发表于Joule期刊。该工作开发了一种多巯基取代的环糊精超分子材料,可在钙钛矿体相内起到碘限制、铅螯合和氧化还原介导的缺陷修复作用,为提升器件的效率与光热稳定性提供了新路径。论文共同第一作者为博士研究生王佳绒和代现银(山东第一医科大学副教授),通讯作者为付强博士和Alex K.-Y. Jen(任广禹)教授。

钙钛矿太阳能电池(PSCs)以其优异的功率转换效率(PCE)为光伏领域带来革命性突破,但其长期运行稳定性不足仍是制约商业化进程的核心瓶颈。已有研究表明,PSCs的主要降解路径源于光热耦合诱导的钙钛矿晶格分解,具体表现为金属铅单质(Pb0)的生成与挥发性碘物种(I2/I0)的逸出。其中,I2的释放不仅破坏钙钛矿晶体结构的完整性,还会对电荷传输层及电极材料产生腐蚀作用;更重要的是,逸出的I2可与体系内I-发生反应生成多碘化物(Ix-),该物种在光照条件下易产生自由基,进而触发自加速降解级联反应。此外,Pb0的聚集会显著增强非辐射复合过程,同时带来潜在的环境毒性风险,而这些问题在作为叠层太阳能电池关键单元的宽带隙钙钛矿(带隙>1.65eV)中更为突出,其内部卤素(Br/I)的相分离会进一步加速I2的释放速率与离子迁移过程,为高效稳定器件的构建带来更大挑战,因此开发兼具创新性与多功能性的调控策略,实现PSCs在实际应用场景(如温度>65°C、连续光照)下效率与稳定性的协同提升,成为当前该领域的研究重点。

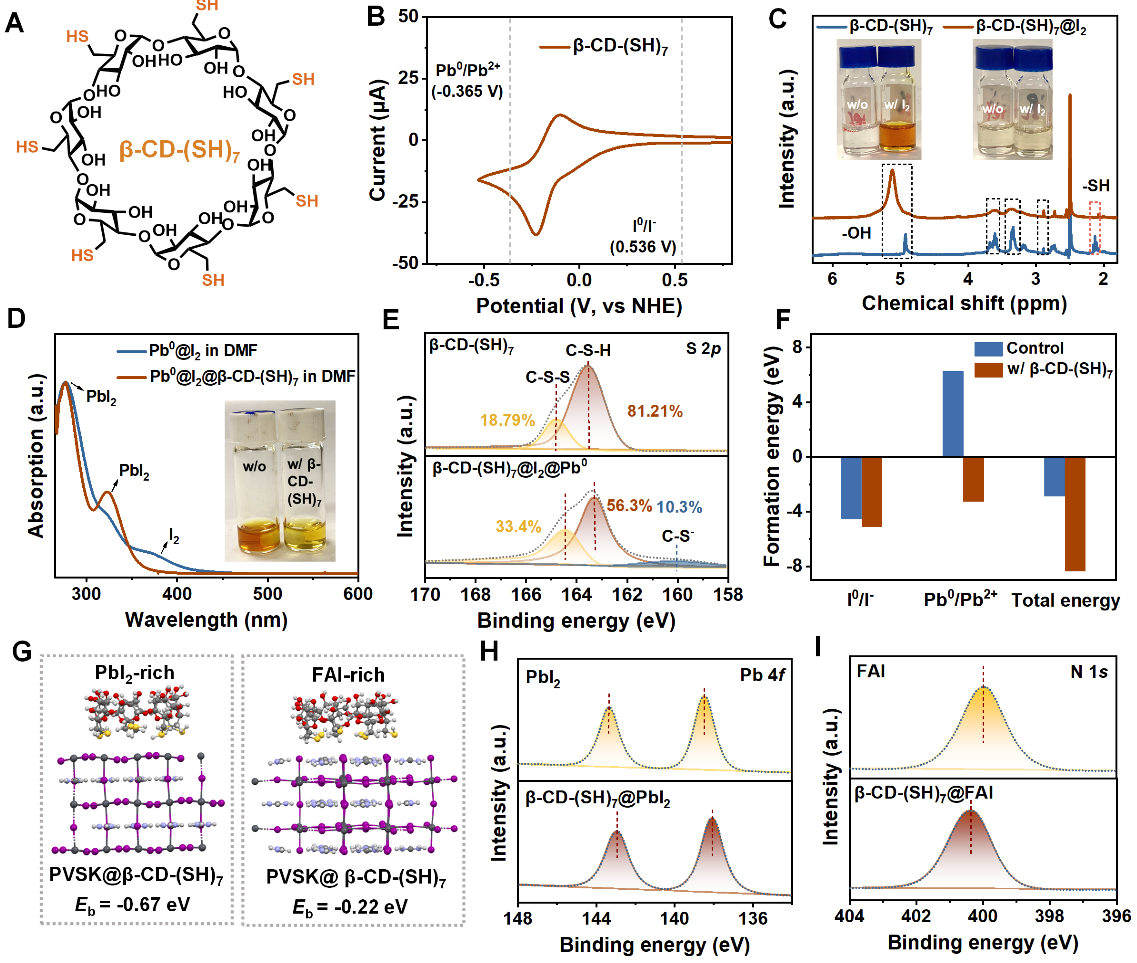

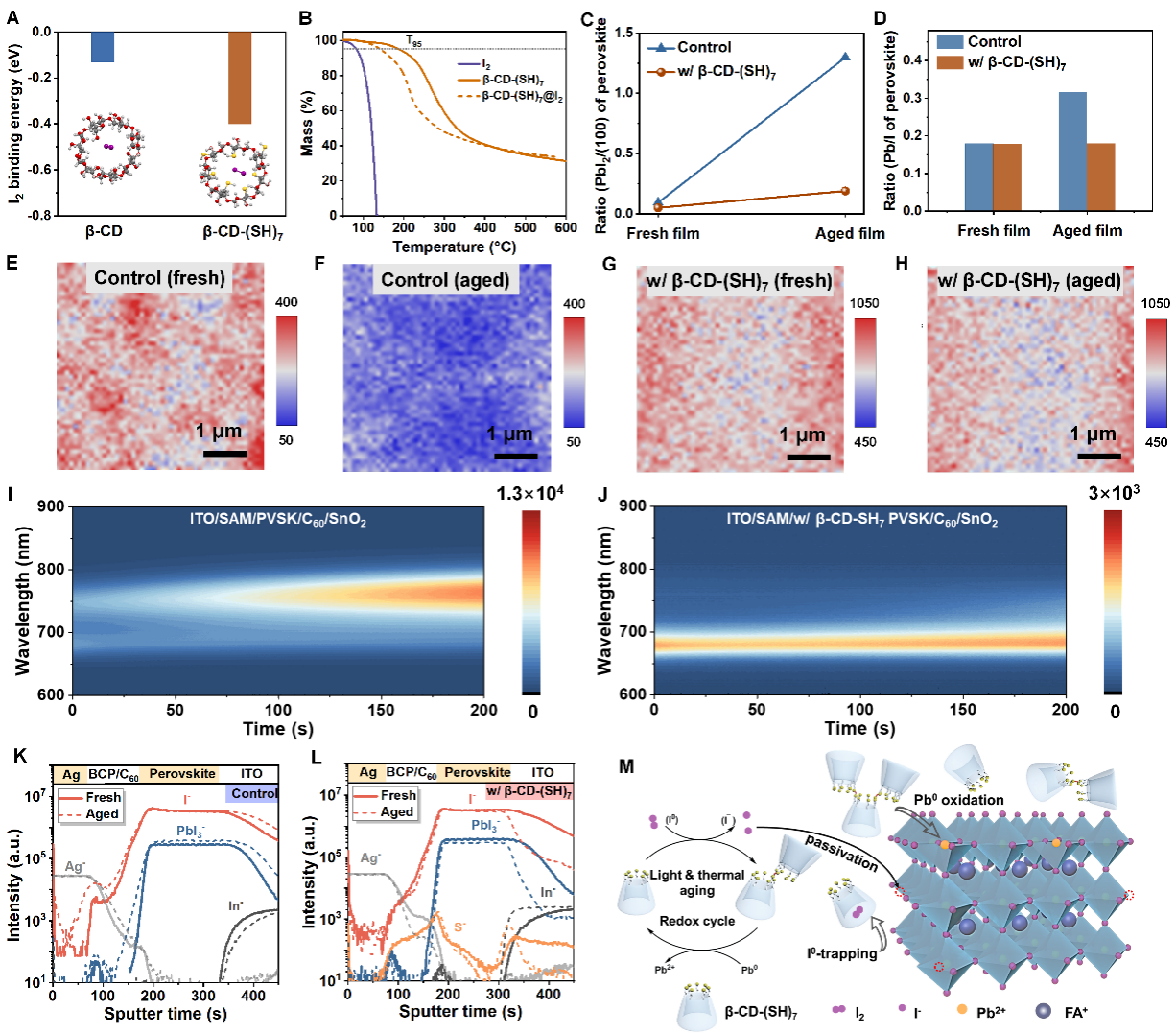

针对上述科学问题,付强博士和Alex K.-Y. Jen教授团队提出一种基于超分子体系的三重作用调控方法。通过在β-环糊精(β-Cyclodextrin, β-CD)分子骨架上接枝七个巯基(-SH)取代基团,成功合成多功能超分子材料β-CD-(SH)7。该材料通过三种协同作用机制实现对PSCs性能的调控:β-CD分子特有的空腔结构可作为分子级陷阱,借助主体-客体相互作用实现对I2的选择性捕获,有效抑制碘物种的逸出;-SH基团可参与氧化还原反应,通过可逆的S-S键形成过程将I2还原为I-,同时将Pb0氧化为Pb2+,既阻断碘损失路径,又实现Pb2+的再生以修复钙钛矿晶格缺陷;此外,β-CD-(SH)7可与钙钛矿中未配位的Pb2+及卤素空位形成强相互作用,显著抑制离子迁移行为,其优异的铅螯合能力还可降低Pb泄漏风险,兼顾环境可持续性。将β-CD-(SH)7作为添加剂引入不同组分的PSCs体系后,在窄带隙(1.55 eV)倒置结构PSCs中,实现了26.14%的高效率;在宽带隙器件中(1.68 eV与1.80 eV),PCE分别达到22.60%与20.56%;活性面积为11.0 cm2的小型组件的PCE为23.48%。1.55-eV PSCs在45°C下进行最大功率点跟踪测试时,T98寿命超过2780小时(ISOS-L-1I),在65°C连续光照条件下(ISOS-L-2I),1700小时后仍保持初始PCE的87%以上;而1.80eV宽带隙PSCs在45°C连续光照下(ISOS-L-1I),T90寿命超过1900小时,在65°C连续光照条件下(ISOS-L-2I),T95寿命达到1224小时以上。

图1:β-环糊精-(SH)7的氧化还原穿梭功能机制的研究。

图2:钙钛矿薄膜在光热老化过程中的缺陷动态修复效果。

图3:β-环糊精-(SH)7对钙钛矿成核与结晶过程的影响。

图4:钙钛矿光伏性能表征。

图5:钙钛矿光伏的稳定性。

该研究提出了一种通用型超分子调控策略,实现了钙钛矿太阳能电池在效率、稳定性与环境可持续性三个方面的协同优化,为解决钙钛矿材料的稳定性问题提供了一种新思路。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.102105